下肢 神経症状

腓骨神経の麻痺(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、末梢神経損傷のうち、腓骨神経麻痺について整理しています。

本記事内でピンとこない用語が出てきた場合(神経叢、Tinel徴候等の検査方法、神経剥離術等の手術療法など)、↑のリンク先で記載している場合がございますので、併せてご確認いただければ幸いです。

腓骨神経麻痺とは

まず、腰神経叢と仙骨神経叢を構成する一部の脊髄神経(L4、L5、S1、S2、S3、S4)で構成される坐骨神経があります。

坐骨神経は下肢の後面を下行し、膝裏の少し上で総腓骨神経と脛骨神経に分かれます。

総腓骨神経は膝の後面から腓骨の外側を回り、下腿の前面にでて、浅腓骨神経と深腓骨神経に分かれます。

腓骨神経麻痺とは、総腓骨神経やそれが分岐した浅・深腓骨神経が損傷し、麻痺が生じる場合をいいます。

受傷原因

膝関節周囲の骨折等外傷に合併して発生することがありますが、そうでないものもあります。

腓骨神経麻痺の症状

(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、826頁、886頁)

※足の指について、手の指と区別するため、足趾(そくし)や趾(あしゆび)と記載することがあります。

総腓骨神経麻痺

足関節及び足趾の背屈力(上方向に持ち上げる力)が低下あるいは消失し、知覚障害は下腿外側から足背のしびれ感や知覚鈍麻を示します。

高度な麻痺の場合、下垂足を呈します。

神経圧迫部位や絞扼部位に圧痛やTinel徴候を認めます。

※下垂足(drop foot)

足関節の背屈と足趾の背屈が困難になる症状を言います。

下垂足を放置すると、下腿三頭筋などの足関節の屈筋群が委縮し、尖足変形をきたします。

浅腓骨神経麻痺

下腿遠位部での圧迫で発生し、純粋な知覚障害になります。

第1~2趾間と第5趾を除く足背部(足上側、甲の側)に知覚神経障害が発生し、足を内反することにより症状が増悪します。

深腓骨神経麻痺

足関節背側の伸筋支帯などの繊維組織に圧迫を受けて絞扼障害を起こすことがあり、第1~2趾間の知覚障害が出現します。

前足根管症候群と呼ばれます。

足関節捻挫や足関節過屈曲などの外傷を契機に発症する例があります。

診断・検査

(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、826頁)

腓骨頭付近での圧迫や外傷の有無の確認、病歴の聴取が重要だと言われます。

身体所見として下垂足や足の知覚障害があり、Tinel徴候も重要な所見です。

腰椎椎間板ヘルニアなどによるL5神経根障害や、坐骨神経障害との鑑別には、神経伝導検査と針筋電図検査が有用です。

腓骨神経麻痺の治療

(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、826頁)

要因によって治療方法が決定されます。

腓骨骨頭部での圧迫による麻痺の場合

麻痺の原因を直ちに除去し、保存的加療を行い回復の有無を観察します。尖足予防装具を着用し約3か月経過しても回復傾向がみられない場合は手術加療を考慮します。

骨折や脱臼などによる外傷により直接損傷がある症例

こちらについては神経を直接確認する必要があると考えられています。

腓骨神経近傍での良性腫瘍・ガングリオンなどによる内的圧迫要因が明らかな場合

腫瘍切除術による神経除圧を行います。神経鞘腫に対しては核出術を行います。

※神経鞘腫

髄鞘(シュワン細胞)由来の腫瘍で、発生原因は不明ともいわれています。

足関節部での絞扼性神経障害

局所麻酔薬やステロイドの注射を試みます。効果がない場合は神経剥離・絞扼開放術を行います。

受傷から長期間を経過し回復が期待できない下垂足

筋腱移行術を行います。

保存療法と手術療法

(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、826頁)

保存療法

薬物療法、理学療法(低周波などの電気刺激療法や自動・他動運動療法)、装具療法(短下肢装具)があります。

手術療法

外傷などで神経が切断された場合は、神経縫合術を行います。

神経周囲組織による圧迫が著明な場合はや神経内に瘢痕組織が存在する場合、神経剥離術を行います。

下垂足に対しては筋腱移行術を行います。

認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

神経症状

疼痛やしびれ等の症状が残存した場合です。

| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害

腓骨神経麻痺の影響で身体の関節に可動域制限が出た場合です。

抹梢神経麻痺に係る等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級を適用します。等級審査時に参照される可動域は自動値になります(ただし、事案にもよりますが、末梢神経損傷の発生を立証しにくいケースも多くありますので、念のため他動時での測定結果も残しておくべきだと考えます。)。

下肢の機能障害

腓骨神経麻痺で足首の可動域に影響が出た場合に認定される可能性があります。

| 別表第二第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの |

| 別表第二第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの |

| 別表第二第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの |

足指の機能障害

腓骨神経麻痺の影響で足指の可動域に影響が出た場合に認定される可能性があります。

| 別表第二第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 別表第二第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 別表第二第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

※「足指の用を廃したもの」

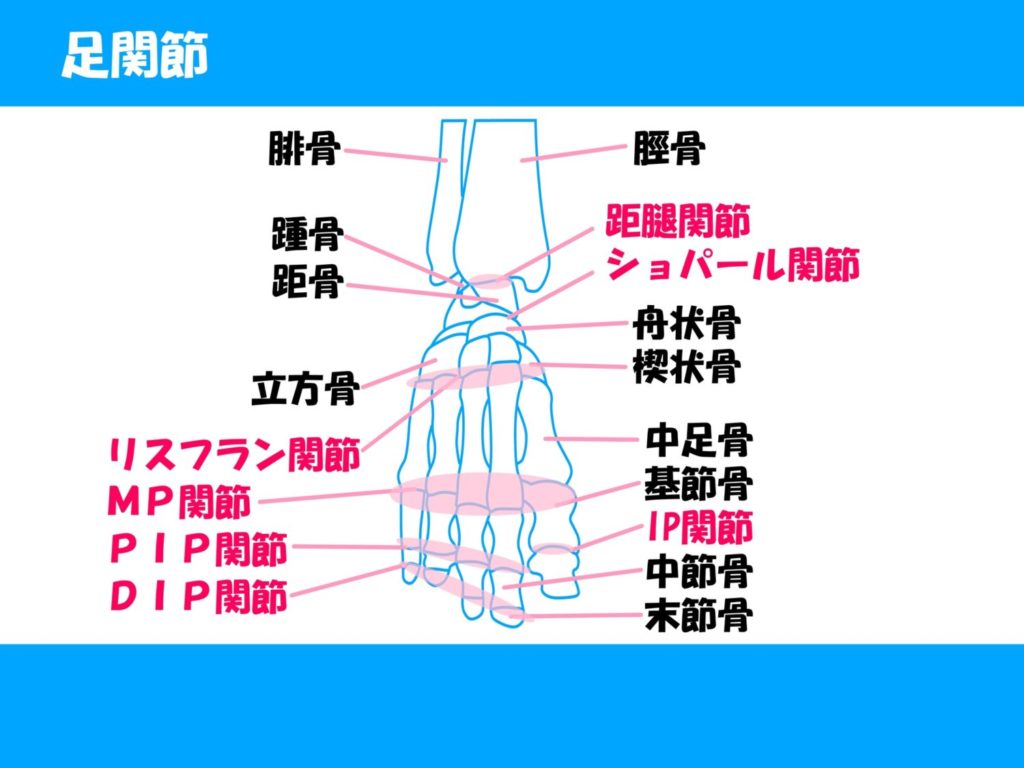

第1足趾では中足指節関節(MTP関節)か指節間関節(IP関節)に、第2~5足趾では中足指節関節(MTP関節)か近位指節間関節(PIP関節)に著しい運動障害を残す場合です。「著しい運動障害」とは、患側の運動可動域が健側の1/2以下になったものをいいます。↓のイラストでは、MTP関節をMP関節と表記しています。

慰謝料等の損害賠償金について弁護士に相談を

交通事故や労災事故等で受傷し末梢神経を損傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、損傷の部位や態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

弁護士

弁護士