後遺障害診断書修正により6級認定!弁護士の示談交渉で約7000万円獲得

交通事故被害者Aさん 20代・男性・会社員・福岡市中央区

交通事故 労災事故 後遺症・後遺障害

福岡市中央区で交通事故被害にあったAさん。右足を複雑に骨折してしまいました。

この解決事例は、弁護士が医師と面談をして、後遺障害診断書の多くの記載を追記修正してもらい後遺障害等級6級を獲得したという事例です(獲得した賠償金は約7000万円)。

被害者Aさんより依頼を受けた弁護士小杉晴洋は、後遺障害・後遺症に関する事例を1,000件以上解決してきた被害者側専門の弁護士です。このページでは後遺障害・後遺症に強い弁護士が、Aさんのケースをどのように解決していったのかを紹介していきます。

当事務所では、ご自身の負った交通事故での怪我が後遺障害等級何級になるのかについて無料査定を行っております。気になる方は、\後遺障害等級無料査定/のページをご覧ください。

この事例の後遺障害等級認定や示談解決のポイント

- 労災も任意保険会社も利用(過失割合)

- 後遺障害診断書の修正(併合6級獲得)

- 訴状を用いた示談交渉

- 全種類の付添費用認定(入院・通院・自宅)

- 杖の代金については平均余命までの将来分を認定

- 賞与減額についても認定

- 逸失利益は実収入ではなく賃金センサスで

- 裁判基準慰謝料相場の以上の示談解決

事例紹介

交通事故の内容(福岡市中央区)

被害者Aさん(20代・男性・会社員)は、バイクを運転して、会社から帰宅している途中でした。

福岡市中央区内の交差点に差し掛かり、青信号であったため直進したところ、対面から走行してきた車が右折進行してきたため衝突してしまいます。

これによりAさんは、右脛骨腓骨開放骨折や右第3~4中足骨骨折という怪我を負ってしまいます。

なお、開放骨折というのは、「皮膚が骨折により損傷を受け、骨折部が外界と交通するもの(複雑骨折)」などと定義されています(南山堂医学大辞典参照)。

平たく言うと、Aさんは、右脚の骨が皮膚を突き破って外に出てしまっていました。

Aさんの交通事故被害の強さが分かると思います。

弁護士から弁護士への相談

弁護士小杉晴洋は、弁護士会主催の損害賠償請求に関する講演や、弁護士会主催の弁護士向け交通事故ゼミの講師などを多くしていますので、他の弁護士から損害賠償請求に関する事件の相談や依頼を受けることが多いです。

Aさんの事例も、はじめは知り合いの弁護士に相談していましたが、当該弁護士が、骨折被害の程度が著しく、後遺障害に強い弁護士が対応した方が良いと判断して、弁護士小杉を紹介してくれました。

なお、交通事故に関する講演内容などについては弁護士小杉晴洋の紹介ページをご覧ください。

弁護士小杉晴洋による無料法律相談と依頼

Aさんは、弁護士に頼むような事案なのかどうか/弁護士に依頼していくらくらい弁護士費用がかかるのかといった点を気にされていました。

交通事故による骨折被害というのは、ほとんどのケースにおいて弁護士に依頼をした方が良いといえます。

ご自身で任意保険会社の担当者と示談をしてしまうと任意保険基準での慰謝料などしか支払われませんので、交通事故被害専門の弁護士が解決した場合と比較して2倍以上の賠償金の差が生じてしまうことがほとんどです。

特にAさんの交通事故被害は複雑骨折ですから、後遺障害等級認定に深い専門知識を要しますので、後遺症被害専門の弁護士に依頼した方が良いケースと言えます。

Aさんには、Aさんの症状から考えられる後遺障害等級の見込み・損害賠償金の見込み・今後の流れについて説明をし、また、弁護士費用は加害者サイドから支払われる損害賠償金で精算する旨を説明して、Aさんからのご依頼を受けることになりました。

なお、交通事故の発生から解決までの流れについてはこちらのページをご覧ください。

過失割合の見込まれる事例では労災を利用するとお得

直進バイクと右折四輪車との交通事故の過失割合

交通事故の過失割合については、示談交渉の場においても、裁判の場においても、東京地裁民事交通訴訟研究会編別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂5版)というものを基準に決められることが多いです。

この本では、338類型の交通事故についての過失割合の考え方が記されていますが、直進バイクと対向右折四輪車との交通事故の過失割合は【175】図で定められています。

加害者運転の車が、合図なく右折してきたであるとか、酒気帯び運転をしていたといった事情がある場合には、直進バイクの過失が0になることもあるのですが、Aさんの事例ではそうした事情はありませんでしたので、【175】図の基本過失割合どおり、被害者バイク15:加害者四輪車85の過失割合となることが見込まれました。

※交通事故の過失割合の解決法やポイントについてはこちらのページをご覧ください。

通勤途中の交通事故では通勤災害として労災保険が使える

Aさんの交通事故は、会社からの帰宅途中に発生していますので、通勤災害として労災を使用することができます。

Aさんの骨折の状態からして、治療費が高額になることが懸念されたため、Aさんには労災を使って治療をするようお願いをしました。

労災保険を使うことによる具体的なメリット

労災保険利用と自由診療とでは治療費の点数計算が異なる

労災保険における治療費の点数計算は、1点12円で行われます。

他方で、自由診療の場合の治療費の点数計算は、1点20円で行われることが多いです。

従いまして、労災保険を利用して治療する場合と、自由診療で治療する場合とで、治療費に2倍近くの差が生じます。

Aさんには労災保険を使って治療してもらいましたが(療養給付)、それでも最終的な治療費は900万円を超えました。

そうすると、労災保険を使わずに自由診療で治療をしていたとすると、治療費の総額は1500万円程度になっていたということになります。

なお、健康保険における治療費の点数計算は1点10円ですが、労災保険が利用できる事例では健康保険を使うことができません(健康保険法第1条等参照)。

治療費は本来任意保険会社が支払うものだから高額になってもいいのでは?

自由診療で治療しようが労災を使おうが、治療費は本来加害者サイドの任意保険会社が負担するべきものだから、900万円にとどまっても、1500万円になっても、どちらでも良いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

追突事故被害など被害者サイドに過失が無い事例では、そのように言うこともできます。

しかしながら、被害者にも過失割合が取られる場合には労災保険を使わないと慰謝料などが減らされてしまうのです。

Aさんの事例で労災保険(療養給付)を利用していなかったらいくら損をしていたでしょうか?

Aさんが労災保険を利用せずに自由診療で治療をしていた場合というのは、任意保険会社が病院へ毎月治療費を支払うことになります(総額1500万円と想定)。

任意保険会社から病院へ治療費は全額振り込まれますので、Aさんに損はないように思われますが、示談交渉の際には慰謝料額などが減らされてしまうのです。

過失割合15:85だとすると、本来加害者サイドの任意保険会社というのは85%の損害賠償のみをすればよいということになります。

理論上は、Aさんから病院へ15%の治療費を支払い、任意保険会社から病院へ85%の治療費を支払うというのが正しいです。

ただし、こうした措置は迂遠で、病院の医療事務を面倒なものにしてしまいますので、交通事故における治療費の支払実務では、任意保険会社が対人設定をしている場合、過失割合にかかわらず、任意保険会社が治療費全額を病院へ支払うという運用になっているのです。

いわば、被害者の過失割合分は任意保険会社が肩代わりしているような形になっているため、「代わりに治療費全額支払っておいたので、後で慰謝料とかから引きますね」といった任意保険会社の主張が許されることになっています。

Aさんが自由診療で治療をしていた場合の治療費は1500万円程度と想定されますので、Aさんが受け取る慰謝料などの損害賠償金は225万円減らされることになります。

労災保険(療養給付)を利用すれば慰謝料は減らされない

Aさんは実際には労災保険(療養給付)を利用して治療をしましたので、治療費の総額は900万円程度に収まりました。

病院への治療費の支払いは、全額、福岡労働基準監督署が行ってくれることになります。

そうすると、労災保険を使った場合には、900万円×0.15=135万円の慰謝料が減らされる程度に済んで、Aさんは労災保険を利用することによって90万円得をしたように見えます。

しかしながら、労災保険を使った場合には、過失割合分を慰謝料額から減らして調整するといったことが禁止されているのです(費目間流用の禁止)。

従いまして、Aさんは、治療費900万円の15%である135万円を負担しなくてもよいということになり、過失のない被害者と同様、治療費全額の負担を免れます。

正確には、入院雑費・通院交通費などの細かな積極損害からは費目間流用が許される/許されないといった裁判例上の議論もあるところですが、慰謝料や逸失利益といった損害賠償金のメインの部分が減らされることはないというのは決まっていますので、Aさんは労災保険を利用することにより200万円以上の得をしたということができます。

休業損害も労災を使うことで20%お得(休業特別支給金)

また、Aさんには、治療費のみならず、休業損害でも労災保険を利用してもらいました(休業給付)。

Aさんの休業損害額は約500万円だったのですが、労働基準監督署からも500万円をもらい、任意保険会社からも500万円をもらって、合計1000万円をもらうという二重取りは許されていません。

労災保険の休業給付では休業損害の80%が支払われることになっていますので、Aさんの事例で単純計算すると、労働基準監督署から400万円をもらい、残りの100万円を任意保険会社からもらうということになりそうです(合計500万円)。

しかしながら、労災保険の休業給付の20%は休業特別支給金と呼ばれています。

平易な言葉ですと、【二重取りが許された休業損害】と表現することができます。

具体的には、Aさんは、80%分の休業損害をもらっておきながら、60%しかもらっていないと主張することができるのです。

従いまして、Aさんの事例で単純計算すると、労働基準監督署から400万円をもらったが、300万円しかもらっていないことにして、残りの200万円を任意保険会社からもらうことができるということになります(合計600万円【100万円得】)。

後遺障害等級併合6級認定

済生会福岡総合病院整形外科の後遺障害診断

Aさんは長きにわたる治療を終えて、いよいよ症状固定となりました。

症状固定というのは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態に至った(症状が固定した)ということです。

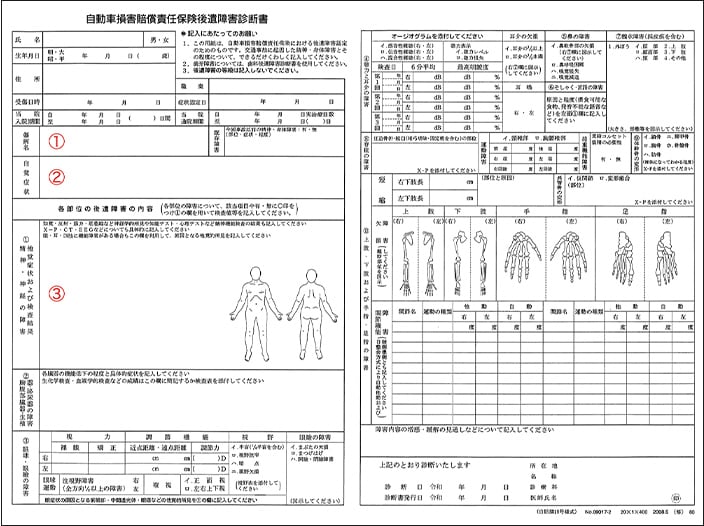

症状固定を迎えると、後遺障害診断がなされます。

Aさんの症状固定時の主治医は、済生会福岡総合病院整形外科医でしたので、そこで後遺障害診断書を書いてもらうことになりました。

ところが、この後遺障害診断書には、医学的な不備はないものの、後遺障害等級認定上の不備が存在しました。

後遺障害診断書訂正の必要性

傷病名(診断名)欄に右第3,4中足骨骨折が書かれていない

Aさんは、済生会福岡総合病院の前に、原病院整形外科で診察を受けていましたが、そこでは右第3,4中足骨骨折が診断名として挙げられていました。

ところが、済生会福岡総合病院の後遺障害診断書には、この右第3,4中足骨骨折が挙げられていなかったのです。

済生会福岡総合病院整形外科における治療は、専ら右脛腓骨開放骨折に対するものでしたので、誤字脱字というレベルの話ではなく、医学的には右第3,4中足骨骨折を診断名として挙げないのが正しいのかもしれませんが、Aさんの後遺障害等級認定は右脛骨・腓骨(スネの部分の2本の骨のこと)だけでなく、右足も対象となると考えられたので、後遺障害等級認定の側面で考えれば、右第3,4中足骨骨折も傷病名欄に挙げてほしいものでした。

腓骨神経麻痺が疑われるため医学的所見を追記してほしい

Aさんには下垂足の症状が見られました。

足が自然と下に垂れてしまうというものです。

弁護士小杉は、以前、下垂足の症状を有する被害者の方の事例を取り扱ったことがあったため、「腓骨神経麻痺ではないか?」と感じていました。

腓骨神経麻痺となると、関節可動域の後遺障害等級認定が、他動値による比較ではなく、自動値による比較となるため、高い後遺障害等級が付きやすくなります。

平易に言うと、本来は主治医の先生の手で患者さんの関節を動かしてみて、その数値によって後遺障害等級認定が行われますが、腓骨神経麻痺の患者さんの場合は、主治医の手を借りずに、自分でどこまで関節を動かせるかやってみて、その数値によって後遺障害等級認定が行われます。

人の手を借りずに、患者さんの力だけで関節を動かそうとした場合の方が、動かせる範囲は狭くなりますので、高い後遺障害等級認定が出やすくなるということです。

済生会福岡総合病院の先生が腓骨神経麻痺であると言ってくださるのであれば、これも追記していただくという方針にしました。

また、腓骨神経麻痺の医学的裏付けとして電気生理学的検査(神経電動速度検査)が必要となりますので、これもお願いする方針で考えていました。

足指についても関節可動域測定値を追記してほしい

Aさんは、右脛骨・腓骨と右第2,3中足骨の骨折をしていましたが、右足指の骨は骨折していませんでした。

しかしながら、Aさんは、右足指がほとんど動かないという後遺症を残していました(但し、他人の力が加われば動きます。)。

これは、先に述べました腓骨神経麻痺の症状の一環と評価することができるため、仮にAさんが腓骨神経麻痺になっているのであれば、右足指の動かしづらさについても後遺障害等級認定を受けることができます。

そこで、済生会福岡総合病院の先生が腓骨神経麻痺であると言ってくださるのであれば、足指についての関節可動域測定値も追記していただくという方針にしました。

長管骨の変形欄に記載がない(腓骨・脛骨の偽関節)

AさんのXP(※レントゲンのこと)・CT・MRI画像を確認すると、脛骨がキレイにくっついていないように思われました。

後遺障害診断書には、分かりづらい位置に「長管骨の変形」という欄があるのですが、済生会福岡総合病院の先生から了解いただければ、このパートへの追記をお願いするという方針にしました。

済生会福岡総合病院での医師面談(後遺障害診断書訂正依頼)

医師面談前準備

医師面談の前には、診断書、診療報酬明細書(レセプト)、診療録(カルテ)、XP・CT・MRI等の画像などの確認は当然のこととして、その他、医師より事故内容や被害者の現在の様子などを尋ねられることもあるため、これらも頭に入れておく必要があります。

また、医師面談に対応してくれる医師の経歴や医学論文なども調査の上、医師面談に臨むようにしています。

これにより、医師との話が弾んだり、損害賠償請求に使える医学的専門的知識を教えていただける確率が上がるからです。

弁護士は、損害賠償請求や後遺障害等級認定に関して玄人といえど、医学については素人ですので、専門の医師に対して診断書の修正をお願いするには十分な注意をしなくてはなりません。

医師の見解を引き出すのが目的であって、「医師の誤った見解を正してやろう」というような姿勢はご法度となります。

特に、済生会福岡総合病院の整形外科というのは、下肢関節外科と骨折外傷で有名ですので、Aさんの怪我に対しての権威ということになりますから、十分な注意と配慮が必要です。

被害者Aさんも医師面談に同席

Aさんの事例では、主治医が腓骨神経麻痺であると言ってくれれば、足指の可動域測定が追加で必要となりますので、Aさんにも医師面談に同席してもらいました。

医師面談(後遺障害診断書の修正依頼)

ご挨拶

まずはお忙しい中お時間を取っていただいたことへの御礼などご挨拶から始まります。

整形外科の権威の医師でしたので、非常に緊張感のある空気に包まれていました。

傷病名(診断名)欄の右第3,4中足骨骨折の追記

まず、原病院の診断書・診療報酬明細書(レセプト)・診療録(カルテ)やXPなどの画像所見をもとに、後遺障害診断書傷病名(診断名)欄に、「右第3,4中足骨骨折」を追記いただけないかお願いをしました。

済生会福岡総合病院では右第3,4中足骨骨折の診断なんてしていない!などと突っぱねられることを恐れていましたが、「前に診断が付いていたようですので、それは傷病名欄に書かないといけませんね」とすんなり追記に応じていただける旨のご回答をいただけました。

腓骨神経麻痺の追記

次に、Aさんに下垂足の症状が見られ、腓骨神経麻痺が疑われるため、神経電動速度検査を実施の上、その検査結果に応じて「腓骨神経麻痺」を後遺障害診断書に追記いただけないかのお願いをしました。

そうしたところ、主治医は、診察室のパソコン画面にAさんの画像所見を映し出し、「この骨折の位置や折れ方から考えると腓骨神経障害が裏付けられる。」と説明してくださりました。

具体的には、画像所見だけで腓骨神経障害を医学的に裏付けられる症例であり、神経電動速度検査は不要であるとのご回答でした。

こちらとしても非常に勉強になる医学的知見を教えていただいた上に、「腓骨神経障害」という言葉を後遺障害診断書にご追記いただけました。

足指の関節可動域測定値の追記

腓骨神経障害の追記をいただけましたので、次は足指の可動域角度の測定をお願いしました。

足指の関節可動域というのは、親指2関節・第2趾~第5趾は3関節あるので、右足指だけで14関節あります。

そして、後遺障害等級認定は、原則として、左右の足指の可動域角度の比較によって審査がなされますので、28関節の測定をしなければなりません。

更にそれぞれの関節に、屈曲(前に曲げる運動)と伸展(後ろに反る運動)がありますので、56の測定が必要になります。

加えて、患者自身でどこまで動かせるかという自動運動値と、医師が動かしてどこまで動くかという他動運動値の両方が必要となりますので、合計112の測定結果が必要となります。

112の測定というのは非常に労力のかかる話ですので、こちらとしてもお願いしづらいところではありますが、腓骨神経障害の場合、足指も後遺障害等級認定の対象になることを説明させていただいたところ、ご納得いただき、Aさんの全足指の可動域角度の測定をしていただけました。

なお、後遺障害診断書の可動域測定欄だけでは記載箇所が足りませんので、後遺障害診断書別紙も用意しておき、そちらに追記していただきました。

長管骨の変形欄に脛骨偽関節の追記

最後に、Aさんの脛骨の癒合状態について教えていただいたところ、「偽関節」となっている旨おしえていただきました。

偽関節の定義については「骨折治癒に要する日数を過ぎても骨癒合が得られない状態を遷延治癒と呼ぶ。そのまま治癒障害因子が除かれないと、骨癒合が起こらないまま局所の骨折治癒機転は鎮静化してしまう。骨折部は異常可動性を示し、骨折間は結合組織で隔てられ、骨折端の骨髄開口部は瘢痕または骨組織で閉鎖され、硬化または萎縮を示す。このような状態を偽関節と呼ぶ。」とされています(南山堂医学大辞典)。

平易な言葉に言い換えると、偽物の関節ができる状態が「偽関節」ということです。スネの真ん中あたりというのは、関節がないので曲がることはありませんが、骨折の状態が酷いと偽物の関節が生じてしまい、スネの真ん中あたりでも曲がってしまうのです。

こうした医学的所見を教えていただいたので、後遺障害診断書右側に「長管骨の変形」という欄があることを伝え、「イ.偽関節」のパートに○を付けていただきました。

自賠責保険へ後遺障害等級認定申請

事前認定(加害者請求)ではなく被害者請求で申請

医師面談は上手くいき、こちらの方針どおりにすべて後遺障害診断書の追記をいただくことができました。

そこで、この修正追記した後遺障害診断書や、他の申請書類を整えて、いよいよ自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害等級認定の申請は、事前認定(加害者請求)と被害者請求の2パターンありますが、小杉法律事務所では原則全件被害者請求で申請を行っています。

事前認定(加害者請求)で後遺障害等級認定の申請をしてしまうと、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行いますので、後遺障害等級が否定されるような事情を書き込んだ意見書を添えられて申請されてしまう等のデメリットが考えられるからです。

後遺障害等級認定の要件を見据えた上で、それに必要な資料を揃えて、被害者の代理人弁護士が被害者請求を行うという方が、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなることになります。

Aさんの事例でも、修正された後遺障害診断書をはじめとした後遺障害診断等級申請の資料を整えた上で、被害者請求を行いました。

弁護士名義の意見書を添付資料として提出

Aさんの事例は後遺障害等級認定が非常に複雑で難しいものでしたので、弁護士名義の意見書を添付資料として付けた上で被害者請求を行いました。

他動値ではなく自動値にて機能障害の後遺障害等級認定を行うべきこと

下肢の機能障害については、健側(健康な方の側)と患側(後遺症が残った方の側)の他動運動値を比較したうえで、後遺障害等級認定を行うべきとされています。

自動運動で後遺障害等級認定を行ってしまうと、詐病による機能障害の後遺障害等級認定の可能性を排除できないため、主治医の力でどこまで動いたかという他動運動測定値にて後遺障害等級認定を行うべきものとされているのです。

しかしながら、労災補償障害認定必携288頁では、末梢神経損傷を原因として関節を稼働させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合などには、他動運動による測定値を採用することが適切でないとして、自動運動による測定値を参考として後遺障害等級認定を行うとされています。

これは労災での考え方ですが、自賠責保険(損害保険料率算出機構)でも採用されている考え方です。

この考え方を紹介した上で、後遺障害診断書の追記内容である腓骨神経障害と、自動では右足関節や右足指関節が可動せず、他動運動による測定値を採用することが適切でないことを弁護士名義の意見書として主張しました。

右下肢機能障害の相当等級の処理

次に、自動運動による測定値で後遺障害等級認定を行うとすると、右足関節は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級11号に該当し、右足指関節は「1足の足指の全部の用を廃したもの」として後遺障害等級9級15号にそれぞれ該当することになり、右下肢の機能障害は後遺障害等級8級相当になるという主張を行いました。

右下肢変形障害の後遺障害等級認定と併合処理

そして、後遺障害診断書追記内容である偽関節についての説明を行い、これは「1下肢に偽関節を残すもの」として後遺障害等級8級9号に該当するという主張を行いました。

そして、右下肢機能障害8級相当と、右下肢偽関節8級9号という8級以上の後遺障害等級が複数存在することになりますので、2つ後遺障害等級が繰り上がり、後遺障害等級併合6級になるという主張を行いました。

後遺障害等級併合6級認定

以上の被害者請求の結果、見立てどおり後遺障害等級併合6級を獲得することができました。

約7000万円の損害賠償金で示談解決

訴状を用いた示談交渉

Aさんは裁判沙汰にはしたくないというご意向で、なるべく示談で解決してほしいという要望を述べられていました。

Aさんの事例は、損害賠償金が数千万円にのぼる可能性の高いケースですから、加害者側の任意保険会社の決裁も本部決裁や役員決裁が必要となります。

任意保険会社としては「なるべく支払う示談金を少なくしたい」と考えていますので、数千万円単位の損害賠償請求の場合、簡単に支払いますとは言ってくれません。

また、裁判をすると年5%(令和2年4月の民法改正施行日より以前の交通事故の場合)の遅延損害金が付きますので、例えば1億円の損害賠償請求ですと、毎年500万円ずつ加算されていきます。

こうしたことを考えますと、任意保険会社側の決裁が下りず、高額の示談金が支払われないという場合は、裁判した方が良いということになるのですが、Aさんはどうしても裁判沙汰にはしたくないというのです。

こちらとしても、裁判で勝訴したくらいの損害賠償金を、示談交渉にて早期に獲得できれば、それが1番良いわけですから、示談による早期高額解決を目指すことにしました。

最も避けたかった事態というのは、示談交渉では埒が明かず、低額の示談金しか払われないとなってしまった場合に、被害者が裁判したくないという理由で泣き寝入りしてしまうことです。

そこで、Aさんの事例の示談交渉では、訴状を用いて交渉することにしました。

稀に行う戦法ですが、Aさんが裁判したくないと言っているという意向は任意保険会社側には隠して、「高い示談金払わないならいつでも裁判するぞ」という態度を示しながら示談交渉を行ったのです。

東京海上日動福岡損害サービスセンターの顧問弁護士登場

訴状を用いた示談交渉を始めたところ、加害者側の任意保険会社であった東京海上日動福岡損害サービスセンターの担当者では判断付かないということになり、顧問弁護士が登場することになりました。

損害賠償請求額が数千万単位の事例ということもあって、交通事故損害賠償請求に精通したベテランの弁護士が登場しました。

全種類の付添費用(入院付添費・通院付添費・自宅付添費)の認定

重傷の事例では、被害者家族の付添費用が損害として認められています。

具体的には、入院中の付添看護、通勤中の付添看護、自宅での付添看護の3つです。

入院付添費

入院付添費については、裁判基準で日額6500円が認められています。

ただし、入院中の被害者に家族が着替えを持って行っていたという程度では足りず、具体的には入院付添介護をしていたという事実が必要で、かつ、家族による入院付添いの必要性があったことも必要とされています。

この入院付添いの必要性というのが最も争われやすいポイントとなっていて、保険会社側からは「完全看護体制の病院に入院していたので、家族による入院付添いの必要性はない」という反論を受けることが多いです。

Aさんの事例でも、同様の反論を顧問弁護士より受けました。

それに対する再反論として、いわゆる完全看護を採っていても、一概に付添いの必要性がないということはできず、受傷の部位・程度等によっては付添看護は認められるとする文献や裁判例に基づいた主張をするとともに(「交通損害関係訴訟〔補訂版〕131~132頁等参照)、入院中のAさんの状況を診療録(カルテ)から裏付けて看護師さんだけの介護では足りないことや、Aさんのお母様が具体的にどのような介護をしていたかを陳述書により立証するといったことを行いました。

そうしたところ、裁判基準満額の入院付添費を認定してもらえました。

通院付添費

通院付添費については、裁判基準で日額3300円が認められています。

この点についても、最初は否定的な見解を伝えられていましたが、類似裁判例の指摘や、Aさんの脚の状況からして一人では通院困難な状況を主張することで、全通院日数分について裁判基準満額の通院付添費を認定してもらえました。

自宅付添費

自宅付添費については、裁判基準と言えるような明確なものがありません。

マイナーな損害費目で、重度の後遺障害等級事案でない限り損害賠償請求に入れないことが多いものです。

Aさんは退院後もすぐに仕事復帰できるような状況になく、自宅にてお母様より介助を受けていましたので、その状況を説明することにより、自宅付添費も認めてもらうことができました。

装具器具等購入費(杖代)

治療期間中に購入した下肢装具費用や杖の代金を支払ってもらうことは当然なのですが、杖については購入したものを一生使い続けられるわけではなく、将来買換えが必要となってきます。

そこで、4年ごとに買い替えるという計算にて、将来分の杖代も支払ってもらうことに成功しました。

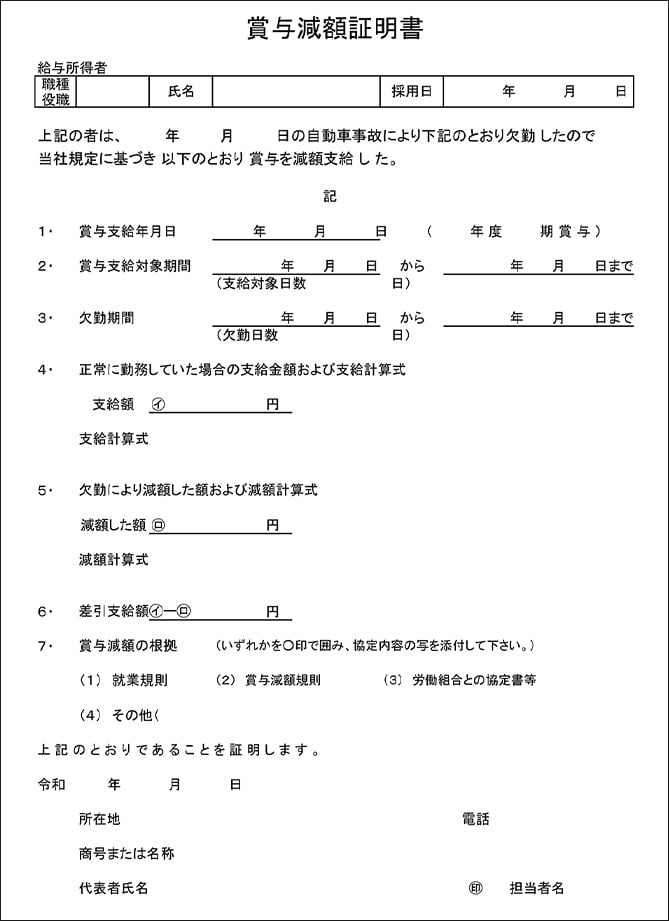

休業損害・賞与減額

休業損害については、労災保険の休業給付以外の部分について支払ってもらうことができました。

また、会社より、賞与減額証明書を取り付け、交通事故に遭っていなければ賞与(ボーナス)がもっともらえていたはずなのに、それが減ってしまったというのを証拠によって裏付け請求していきました。

これにより休業損害だけでなく、賞与減額分についても支払ってもらうことができました。

賞与減額の請求は忘れがちですので、請求漏れのないよう注意する必要がある損害費目といえます。

逸失利益

逸失利益の計算は、「交通事故の前年の実年収×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という式によって計算されるのが原則になっています。

逸失利益の詳しいご説明についてはこちらのページをご覧ください。

Aさんの場合は、約260万円×0.67×16.3742(令和2年4月の民法改正施行日より以前の交通事故のライプニッツ係数)≒2852万円が原則的な逸失利益額となります。

しかしながら、Aさんは交通事故の時は未だ20代でしたので、20代時の年収を基礎収入額として67歳までの収入を計算するのは不合理です。

裁判所も三庁共同宣言において、事故時概ね30歳未満の若年労働者の逸失利益を考えるにあたっては、原則として厚生労働省の賃金センサスを用いてもよいと宣言しており、Aさんの事例でもこの考え方に従って、示談交渉を行いました。

そうしたところ、交通事故前年の年収ベースという基本的な計算方法よりも2倍程度増額した額にて逸失利益を支払ってもらうことに成功しました。

入通院慰謝料・後遺症慰謝料

慰謝料基準には、自賠責保険基準・任意保険基準(≒自賠責保険基準)・裁判基準というのがあります。

自賠責保険基準・任意保険基準の入通院慰謝料額は、日額4300円~8600円とされることが多く、また、自賠責保険基準・任意保険基準の後遺障害等級6級の後遺症慰謝料額は498万円とされることが多いです。

弁護士に依頼した被害者の方の事例ですと、こうした自賠責保険基準や任意保険基準といった低額の慰謝料額で示談解決をすることはなく、裁判基準の慰謝料額にて示談交渉ができます。

これは交通事故被害専門の弁護士でなく、交通事故を多少やったことがあるという弁護士であっても可能です。

Aさんの入通院状況ですと、裁判基準の入通院慰謝料額は261万円程度となり、また、後遺障害等級6級の場合の後遺症慰謝料額は1180万円程度となります。

あくまで「裁判」基準ですので、示談交渉の場で用いるべきではないという立論で、裁判基準の7割とか8割を提案されることもありますが、Aさんの事例では裁判基準満額の後遺症慰謝料額を支払ってもらうことができました。

また、入通院慰謝料額については、手術回数の多さや、自宅療養期間は入院と同視するべきという立論により、裁判基準以上の増額をしてもらうことに成功しました。

総額約7000万円での示談解決

以上の訴状を用いた示談交渉の結果、治療費などの既払い金を除き、総額約7000万円にて示談解決をすることができました。

依頼者の声(Aさん・20代男性・会社員・福岡市中央区)

何も分からなかったため、弁護士さんに依頼することにしましたが、こんなに多額の示談金をもらえるなんて思っていませんでした。

示談金を入れた銀行の副支店長さんが、驚いてうちまで挨拶に来たほどでした。

私はお金には無頓着で、裁判も絶対したくないという考えだったのですが、示談で良い解決をしていただいて、本当によかったなと思っています。

弁護士小杉晴洋のコメント:複雑骨折は後遺症専門の弁護士が介入することで後遺障害等級・示談金が大きく変わります

Aさんの事例は、後遺障害診断書の修正がポイントでした。

適正な示談金を得るには、その前提となる後遺障害等級認定をしっかり受けていなければいけません。

複雑骨折の事例というのは、後遺障害診断書のポイントが多いので、これを漏れなく記入してもらって、適切な後遺障害等級認定を受けなければなりません。

その後の示談交渉についても、訴状をもとに損害賠償請求するであるとか、付添費用を全種類認めさせるであるとか、将来分の杖代も認めさせるであるとか、賞与減額分も認めさせるであるとか、細かな技術が必要となってきます。

交通事故・労災事故・学校事故・介護事故などで複雑骨折をしてしまったという被害者の方は、後遺症被害専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士

弁護士