圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

腰椎圧迫骨折の後遺症|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、腰椎圧迫骨折による後遺症について整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事の監修をいただいております。

腰椎とは

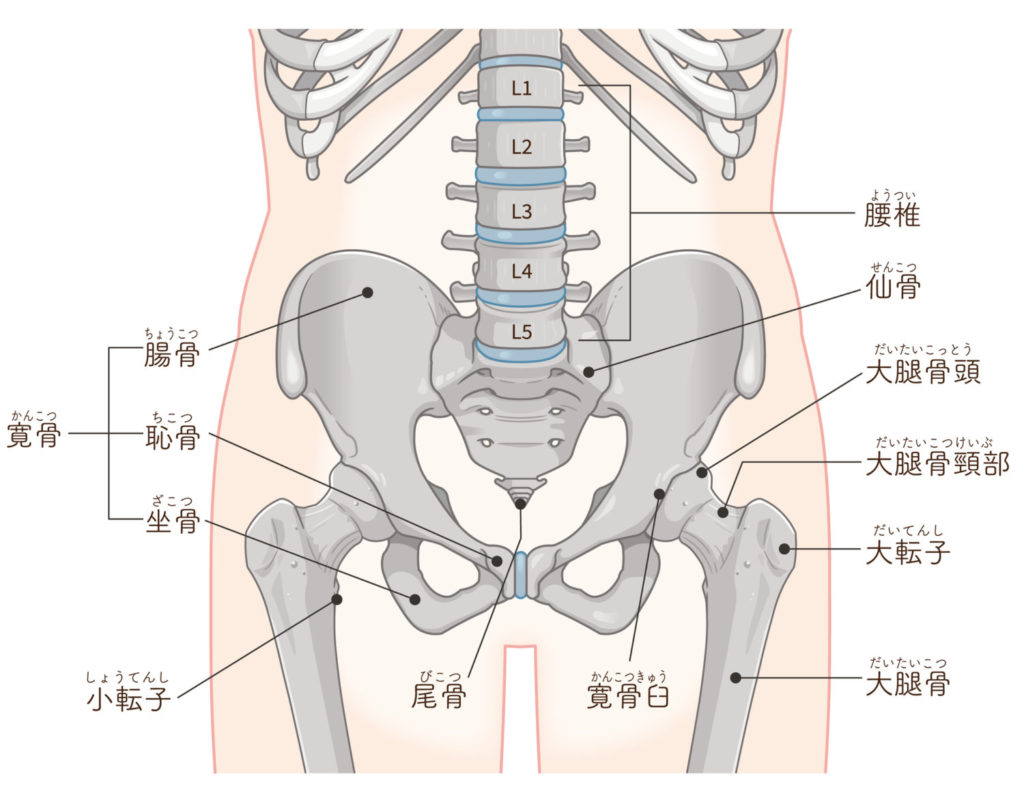

一般的には背骨と意識される脊柱は、脊椎(椎骨)が積み重なって構成されています。

脊椎の内、腰部にある5つの脊椎を腰椎と言い、高い位置から順に第1腰椎、第2腰椎…といった具合に表現します。

L1、L2…という表記も一般的です。

圧迫骨折について

⑴圧迫骨折はどのような骨折か

骨折について外力の作用方向から分類した際、上下の圧迫力によって骨が潰れるようなかたちで骨折することを圧迫骨折と言います。

脊椎の椎体骨折が代表的な例で、椎体の圧迫骨折は脊椎損傷の一種になります。

椎体前方のみが圧潰したものを圧迫骨折、椎体後方含め圧潰したものを破裂骨折ということがあります。

→椎体が何かなど、脊椎(椎骨)の構造についてはこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

⑵圧迫骨折の原因

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、871頁)

脊椎損傷は、衝突や転倒、転落、落下物の下敷きになるなどの外力が原因で発生します。

具体的には交通事故、労働災害、スポーツ外傷、自殺企図による飛び降りなどが原因になります。

この他、圧迫骨折含む脊椎損傷の頻度としては、骨粗鬆症に関連する骨粗鬆症椎体骨折が最も高いですが、軽傷あるいは無症状で経過し、骨折の発生時期や受傷機転が不明な場合もあります。

⑶腰椎圧迫骨折後の症状

損傷した腰椎の周囲に強い疼痛が生じます。

また、腰部の可動域制限が生じたり、体幹の荷重機能に影響が生じることもあります。

更に、椎体の圧潰の態様によっては後彎や側彎が生じる可能性もあります。

⑷腰椎圧迫骨折の診断

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、879頁)

①画像診断

骨性要素である脊椎骨折の診断と軟部組織損傷である靱帯断裂や椎間板損傷の有無を確認します。

骨折の把捉については単純X線(レントゲン画像)やCT画像検査が優れており、椎体、椎弓根部、脊柱管、椎間関節、棘突起等に異常がないか評価します。

他方、軟部組織の損傷についてはMRI画像検査が適しており、前縦靱帯、椎間板、後縦靭帯、棘間靱帯に着目して異常がないか確認します。

②神経学的検査

脊椎損傷では、脊髄損傷の合併の可能性がありますので、神経学的検査もあわせて行われることが多いです。

四肢・体幹の感覚、筋力、腱反射の異常、球海綿体反射、肛門反射を調べます。上位頸椎損傷の場合、脳神経系の神経学的所見の確認がなされることもあります。

腰椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害

交通事故で腰椎圧迫骨折を負傷し、治療の結果後遺症が残存してしまった場合には、自賠責保険に後遺障害の等級認定の手続きを行うことができるときがあります。

腰椎圧迫骨折の後遺症で認定される可能性がある後遺障害としては、変形障害・運動障害(荷重障害含む)で6級、8級、11級のいずれか、神経症状で12級か14級の認定可能性があります。

⑴脊柱の変形障害

| 別表第二第6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 別表第二第8相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 別表第二第11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

→変形障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

⑵脊柱の運動障害

| 別表第二第6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 別表第二第8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

→運動障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

注意点として、エックス線写真等では脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために脊柱の運動障害を残していると評価される場合は、局部の神経症状(12級か14級)として等級認定がなされます。

⑶脊柱の荷重機能障害

| 別表第二第6級5号 | 頸部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |

| 別表第二第8級2号 | 頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |

→荷重障害の認定方法・基準の詳細はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものを別表第二第6級5号として取り扱い、頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものを別表第二第8級2号として取り扱います。

⑷神経症状

受傷部位に疼痛等が残存した場合です。

| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

弁護士に相談を

本記事では、腰椎圧迫骨折の後遺症と自賠責保険の後遺障害等級について解説いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。

交通事故で腰椎圧迫骨折を負傷してお悩みの方、また後遺障害の等級認定や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

弁護士

弁護士