圧迫骨折・体幹骨骨折 神経症状

圧迫骨折の後遺症|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、転落等で生じうる脊椎の椎体の圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級について整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。

脊椎とは

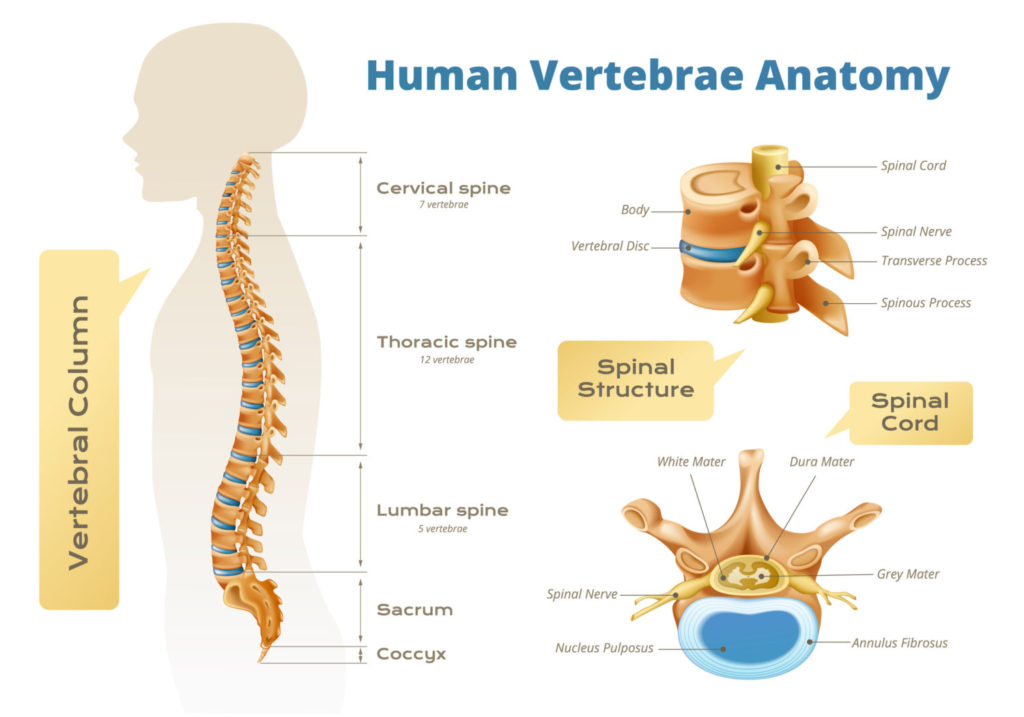

脊椎(椎骨)には、7個の頚椎(C1~7)、12個の胸椎(T1~12)、5個の腰椎(L1~5)、仙骨(5個の仙椎(S1~5))、尾骨(3~5個の尾椎(Co))があります。

脊椎(椎骨)の基本形態は次のようなものです。

椎体(前側)(Body)と椎弓(後側)から構成され、椎弓側面には左右に1本ずつの横突起、椎弓後面には棘突起があります。

椎体と椎弓の間には椎孔という穴が開いています。

椎骨と椎間板(Vertebral Disc)が上下に連結されて脊柱になりますが、椎骨の椎孔が上下に積み重なってできている管腔が脊柱管といい、内部に脊髄(Spinal Cord)が収まっています。

圧迫骨折とは

骨折について外力の作用方向から分類した際、上下の圧迫力によって骨が骨折することを圧迫骨折と言います。

脊椎の椎体骨折が代表的な例で、椎体の圧迫骨折は脊椎損傷の一種になります。

椎体の前面が楔上に圧壊する例を(単に)圧迫骨折、後方を含み全体的に圧壊する例を破裂骨折と表現することがあります。

→圧迫骨折その他脊椎損傷の詳細についてはこちらの記事で整理しています。

交通事故等が原因で発生します

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、871頁)

脊椎損傷は、衝突や転倒、転落、落下物の下敷きになるなどの外力が原因で発生します。

具体的には交通事故、労働災害、スポーツ外傷、自殺企図による飛び降りなどが原因になります。

頻度としては、骨粗鬆症に関連する骨粗鬆症椎体骨折が最も高いですが、軽傷あるいは無症状で経過し、骨折の発生時期や受傷起点が不明な場合もあります。

脊椎骨折の10~20%に脊髄損傷を合併すると言われています。

圧迫骨折の症状

損傷した椎骨周囲の強い疼痛が発生します。

特に破裂骨折のケース等、椎体後方にある脊髄にまで損傷が波及した場合、損傷した高位に応じた領域にしびれや筋力低下が生じることがあります。

脊髄損傷についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

→脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症にはどのような関係性が?【弁護士解説】

→脊髄損傷|頚髄損傷(頚髄損傷)で現れる症状は?損害賠償請求は?【弁護士解説】

→脊髄損傷|胸髄損傷で現れる症状は?後遺障害等級は?【弁護士解説】

→脊髄損傷|腰髄損傷で現れる症状は?後遺障害等級は?【弁護士解説】

診断について

(標準整形外科学(第15版)(医学書院)、879頁)

画像診断

骨性要素である脊椎骨折の診断と軟部組織損傷である靱帯断裂や椎間板損傷の有無を確認します。

骨傷については単純X線かCT検査が優れていますが、椎体、椎弓根部、脊柱管、椎間関節、棘突起に異常がないか評価します。

軟部組織の損傷についてはMRIが適していますが、前縦靱帯、椎間板、後縦靭帯、棘間靱帯に着目して異常がないか確認します。

神経学的検査

脊椎損傷では、脊髄損傷の合併の可能性がありますので、神経学的検査は必ず行います。

四肢・体幹の感覚、筋力、腱反射の異常、球海綿体反射、肛門反射を調べます。上位頚椎損傷の場合、脳神経系の神経学的所見も調べる必要があります。

治療方針について

高エネルギー外傷による脊椎損傷では、脊髄損傷治療に準じて、可及的早期に全身の固定を行います。

脊椎損傷の急性期では保存療法が第一選択になり、装具などによる固定や、アラインメント異常が認められた場合は整復を行います。

固定術や除圧術などの手術療法は、麻痺合併例や保存療法による改善が認められない場合に行います。

認定されうる後遺障害

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害としては、以下のようなものが想定できます。

脊柱の変形障害

| 別表第二第6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 別表第二第8相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 別表第二第11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

「脊柱に著しい変形を残すもの」と「脊柱に中程度の変形を残すもの」は、主に脊柱の後彎または側彎の程度により認定が行われます。

脊柱の後彎の程度は、脊椎圧迫骨折、脱臼等により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高とその椎体の後方椎体高を比較することにより判定されます。

脊柱の側彎の程度は、コブ法による側彎度で判定されます。コブ法とは、エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。

なお、後彎または側彎が頚部から胸腰部にまたがって生じている場合は、後彎については、前方椎体高が減少した全ての脊椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定がなされます。

「脊柱に著しい変形を残すもの」(別表第二第6級5号)

エックス線写真、CT画像またはMRI画像(以下「エックス線写真等」といいます。)により、脊椎圧迫骨折が確認できる場合で、つぎのいずれかに該当するものをいいます

| (1) | 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。

ここでいう「2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であることをいいます。 |

| (2)

|

脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

この場合、「前方椎体高が減少した」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であることをいいます。 |

「脊柱に中程度の変形を残すもの」(別表第二第8級相当)

エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。

| (1) | 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの。

この場合も「前方椎体高が減少した」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であることをいいます。 |

| (2) | コブ法による側彎度が50度以上であるもの。 |

| (3) | 環椎(第1頚椎)または軸椎(第2頚椎)の変形・固定(環椎と軸椎の固定術が行われた場合を含む)により、つぎのいずれかに該当するもの。 |

| ア:60度以上の回旋位となっているもの | |

| イ:50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位になっているもの | |

| ウ:側屈位となっており、エックス線写真等より、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの。 | |

「脊柱に変形を残すもの」(別表第二第11級7号)

つぎのいずれかに該当するものをいいます。

| (1) | 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの。

この場合、脊椎圧迫骨折等がエックス線写真等により確認できるものであれば足り、変形の程度は問題になりません。 また、環軸椎(第1~2頚椎)の変形・固定で「脊柱に中程度の変形を残すもの」の基準に該当しないものも、「脊柱に変形を残すもの」として認定します。 第2頚椎の歯突起のみの変形の場合、原則として「脊柱に変形を残すもの」とは評価されません。ただし、歯突起骨折のうち、Andersonの分類におけるⅡ型およびⅢ型骨折については、骨折部の変形がエックス線写真等により確認できる場合、脊椎圧迫骨折等を残しているものと評価され、「脊柱に変形を残すもの」として別表第二第11級7号を認定します。なお、Andersonの分類におけるⅠ型については、脊柱の支持機能に影響を及ぼす椎体の変形とは捉えられないとされ、骨折部の変形が認められても、脊柱の変形障害とは評価されません。 |

| (2) | 脊椎固定術が行われたもの。 |

| (3) | 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの。

なお、ここでいう「椎弓形成術」には、椎弓の一部を切離する脊柱管拡大術も含まれます。 |

脊柱の運動障害

| 別表第二第6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 別表第二第8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」(別表第二第6級5号)

つぎのいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。

| (1) | 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの |

| (2) | 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの |

| (3) | 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |

「強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。

「これに近い状態」とは、脊柱にあっては、主要運動(複数ある場合はそのいずれも)が参考可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度を指します。

なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」に該当するものとして扱われます。

「脊柱に運動障害を残すもの」(別表第二第8級2号)

つぎのいずれかにより、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたものをいいます。

| (1) | 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの |

| (2) | 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの |

| (3) | 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |

この場合、主要運動が複数ある頚部にあっては、屈曲・伸展または回旋のいずれか一方の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されていれば、「脊柱に運動障害を残すもの」として別表第二第8級2号の認定がなされます。

また、頚部または胸腰部の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の1/2をわずかに上回る場合であっても、その頚部または胸腰部の参考運動(複数あるときはいずれか一方の参考運動)が1/2以下に制限されているときは、「脊柱に運動障害を残すもの」として別表第二第8級2号の認定がなされます。

ここでいう「わずかに」とは、原則として5度を指し、胸腰部の主要運動について見るときは5度となります。一方、頚部の主要運動について見るときは例外的に10度とされているため、この点につき注意する必要があります。

脊柱の荷重障害

| 別表第二第6級5号 | 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |

| 別表第二代8級2号 | 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |

荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものを別表第二第6級5号として取り扱い、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するものを別表第二第8級2号として取り扱います。

また、頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた場合も、別表第二第8級2号として取り扱います。

後遺障害認定上の留意点

上記の要件を形式上満たせば必ず等級認定がなされるわけではありません。

こちらでは申請時の留意点についてまとめましたが、特に運動障害・荷重障害の認定で要求される「障害の原因となる脊椎や軟部組織の器質的な損傷等の他覚的な所見」のハードルは相当高い印象です。

変形障害

椎骨骨折の中でも、横突起・棘突起の局部的欠損や変形にとどまる場合、「脊柱に変形を残すもの」とみなされず、認定の対象にはなりません。

また、残存する障害が今回の自動車事故によるものか否かが確認されることになります。

たとえば、脊椎の圧迫骨折の場合、受傷後早期のエックス線写真と症状固定時のエックス写真を比較し、圧迫骨折の変化を見ることにより、因果関係の判断がなされます。なお、MRI画像の撮影がなされている場合は、MRI所見の確認も因果関係の判断に有用です。

運動障害・荷重障害

エックス線写真等では、脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために脊柱の運動障害を残している場合は、局部の神経症状として認定を行われます(12級か14級での認定にしかならない)。

つまり、脊柱の運動障害・荷重障害として別表第二第6級5号、別表第二第8級2号といった等級が認定されるためには、障害の原因となる脊椎や軟部組織の器質的な損傷等の他覚的な所見が認められる必要があります。

受傷否認や逸失利益の否認、素因減額主張等に注意

本記事の「交通事故等が原因で発生します」項でも整理していますが、圧迫骨折含む脊椎損傷自体は、衝突や転倒、転落、落下物の下敷きになるなどの外力が原因で発生します。ただし、頻度としては、骨粗鬆症に関連する骨粗鬆症椎体骨折が最も高く、軽傷あるいは無症状で経過し、骨折の発生時期や受傷起点が不明な場合もあると言われています。

加害者側の発想で言えば、事故後にX線撮影等の結果見つかった圧迫骨折が本当に事故のせいなのか(もともとあったんじゃないですか。)(受傷否認)、事故で発生したとして、骨粗鬆症等も原因になっているのですべての損害額は支払う必要がないのではないか(素因減額)等、争う余地が大きい受傷対応だと言えます。

また、これは逸失利益全般に言えることでもありますが、圧迫骨折の場合は特に、後遺障害が症状固定後の就労にどれだけ影響するのかが争われます。

たとえば、変形障害で11級の認定なら、逸失利益喪失率は20%で主張していきたいところですが(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準上巻(基準編)2023、441頁)、変形障害が残っただけで本当に就労に制限があるのか、あるとしても20%もの制限になるのか、などが争われることになります。

具体的な対抗策は事案によるとしか言えませんが、例えば受傷否認に関しては、刑事記録等で事故による受傷部位への衝撃が大きかったことを裏付けていく、骨粗鬆症による素因減額主張なら、年齢相応の骨密度だったのかどうか、骨粗鬆症での治療歴があったのか探る等の手段で戦っていくことになるかと思われます。

逸失利益に関しては、受傷部位に痛みや可動制限があれば必ずそれも医師に伝え、少なくとも後遺障害診断書に記載して、就労に制限が出る可能性があることを主張しやすい状況を作るのが肝要です。あとは実際に被害者の方や職場の方からお話をお伺いして、事故前と比べて実際に就労が困難になっているのか、具体的に主張立証していく必要があると思われます。

なお、逸失利益についての詳しい解説はこちらのページからご覧ください。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で椎体に圧迫骨折を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

弁護士

弁護士