![]() 交通死亡事故で

交通死亡事故で

請求できる損害

死亡事故の慰謝料額・賠償額は

弁護士で変わります。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 1

死亡慰謝料・遺族固有の慰謝料

(1) はじめに

死亡事故の場合、お亡くなりになられてしまった被害者の精神的苦痛の慰謝料請求(民法第709条,民法第710条)と、ご遺族の精神的苦痛の慰謝料請求(民法第711条)をすることができます。

被害者の方の慰謝料については、相続するご遺族が相続分に従って請求していくことになります。

故人の無念を慰謝料として金銭評価するであるとか、遺族の深い悲しみを慰謝料として金銭評価するというのは、本来不可能な作業であり、亡くなられた被害者本人にとっては、いくらの金額が付けられても納得できないでしょうし、ご遺族としてもそうだと思います。

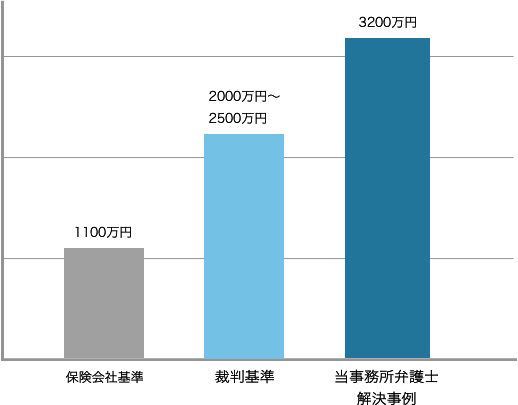

ただし、死亡事故が起きてしまった以上、慰謝料額の金銭評価をしなければならず、その評価は、これまでの死亡事故の解決事例から、弁護士に依頼しなかった場合の慰謝料相場(保険会社の慰謝料相場)、弁護士に依頼した場合の慰謝料相場、個別事情によっtて増額する慰謝料相場によって形成されています。

弁護士に依頼した場合の慰謝料相場の中で高水準での解決を目指すとともに、個別事情による慰謝料増額を目指していきます。

以下では、それぞれの相場や慰謝料請求することのできるご遺族の範囲についてご説明します。

(2) 保険会社の慰謝料相場

自賠責保険の慰謝料相場

自賠責保険の慰謝料相場は下記のとおりです。なお、自賠責保険の支払基準改正により、令和2年4月1日以降の交通事故かそれ以前の交通事故かにより、基準が若干異なります。

令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

- 最低400万円~上限1350万円

-

被害者本人の慰謝料額 400万円 ご遺族の慰謝料の加算額 1人の場合 550万円 2人の場合 650万円 3人以上の場合 750万円 死亡した被害者に被扶養者がいた場合の加算額 200万円 自賠責保険では、死亡した被害者本人の慰謝料額は、400万円と定められています。

また、ご遺族の慰謝料は、請求権者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円とされていて、死亡した被害者に被扶養者がいた場合は更に200万円を加算するとされています。

なお、慰謝料請求できるご遺族の範囲も定められていて、父母(養父母含む。)、配偶者(夫又は妻)、子(養子・認知した子・胎児含む。)に限られています。したがって、兄弟姉妹、内縁の夫・妻、同性のパートナーには慰謝料請求が認められていません。

平成22年4月1日~令和2年3月31日の間に発生した事故の場合

- 最低350万円~上限1300万円

-

被害者本人の慰謝料額 350万円 ご遺族の慰謝料の加算額 1人の場合 550万円 2人の場合 650万円 3人以上の場合 750万円 死亡した被害者に被扶養者がいた場合の加算額 200万円 自賠責保険では、死亡した被害者本人の慰謝料額は、350万円と定められています。

また、ご遺族の慰謝料は、請求権者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円とされていて、死亡した被害者に被扶養者がいた場合は更に200万円を加算するとされています。

なお、慰謝料請求できるご遺族の範囲も定められていて、父母(養父母含む。)、配偶者(夫又は妻)、子(養子・認知した子・胎児含む。)に限られています。したがって、兄弟姉妹、内縁の夫・妻、同性のパートナーには慰謝料請求が認められていません。

任意保険の慰謝料相場

自賠責保険相場と同じかそれより少し高い程度

任意保険会社というのは、建前では、最低保障である自賠責保険金額では足りない部分を補う役割があるとされています。

しかしながら、任意保険会社というのは営利企業ですから、支払う慰謝料額をなるべく低くするような企業努力を行っています。

具体的な手法としては、自賠責保険相場と同じ金額で示談することを目指します。

そうすると、任意保険会社はご遺族に示談金を支払った後に、支払った示談金の全額を自賠責保険から回収することができ、任意保険会社の財布は痛まずに済むということになります。

自賠責保険の慰謝料相場というものを知らないご遺族も多いですから、そういうものかと納得し、示談をしてしまうケースもありますが、自賠責保険の慰謝料相場が高いということは基本的にはあり得ませんので、損をさせられているケースがほとんどです。

ご遺族の方が納得されない場合は、自賠責保険の慰謝料相場より金額を上げてくれることもありますが、基本的には微々たる増額に過ぎません。

(3) 弁護士に依頼した場合の慰謝料相場

2000万円~2800万円

弁護士に依頼した場合、保険会社基準ではなく、裁判基準というもので、慰謝料相場を設定することができます。

お亡くなりになられた被害者の方の属性

| 一家の支柱 | 母親・配偶者 | その他 |

|---|---|---|

| 2800万円 | 2500万円 | 2000〜2500万円 |

裁判基準の慰謝料相場は、お亡くなりになられた被害者の方の属性によって分けられていて、①一家の支柱:2800万円、②母親・配偶者:2500万円、③その他:2000万円~2500万円とされています。なお、これらの慰謝料相場は、お亡くなりになられた被害者本人の慰謝料額と、遺族固有の慰謝料額の合計の金額とされています。

- 「一家の支柱」とは、「当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいう」とされています(公益財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」27訂版155頁)。

- 「母・配偶者」というのは、お亡くなりになられた方が、母親であったり配偶者であったりした場合です。

- 「その他」というのは、上記①及び②以外ということになりますが、お子様がお亡くなりになら れた場合や、高齢者死亡事故がここに該当するものとされています。「その他」は2000万円~2500万円と幅のある相場となっていますが、一般には、お子様の場合は高水準になりやすく、高齢者の場合には低水準になりやすいとされています。

(4) 個別事情によって増額する慰謝料相場

下記のようなケースでは、弁護士に依頼した場合に用いられる裁判基準の慰謝料相場から更に増額します。

- 加害者の悪質さ による慰謝料増額

- 保険会社の悪質さ による慰謝料増額

- 被害者本人の無念さ による慰謝料増額

-

遺族の精神的苦痛の

大きさ による慰謝料増額 -

交通事故後しばらくして

お亡くなりになられた場合 による慰謝料増額

加害者の悪質さによる慰謝料増額

加害者の悪質さにより慰謝料相場から増額されるケースとしては、下記のようなものが挙げられます。

-

①加害者が故意に(わざと)交通事故を起こした場合

わざと交通事故を起こした場合に限られず、交通事故を起こした後に被害者を引きずった等といった事例も含まれます。

- 過失で交通事故を起こしてしまった後に、被害者が加害車両の底部に巻き込まれたまま212m引きずられ、その後、後輪に轢過され死亡させたケース(大阪地方裁判所平成18年7月28日判決 交通事故民事裁判例集第39巻4号1057頁)

- 衝突の瞬間、傘を持った人に車をぶつけたかもしれないと考えながらも、約33m走行させてから停車し、車から降りずに、運転席から上半身を車外に乗り出して右後方を見ただけで発進させ、さらに120m引きずったケース(東京地方裁判所平成22年5月12日判決 交通事故民事裁判例集第43巻3号568頁)

- 過失で交通事故を起こしてしまった後に、その後約2.9㎞にわたり故意に被害者をひきずり死亡させたケース(大阪地方裁判所平成25年3月25日判決 自保ジャーナル1907号57頁)。

-

②加害者が無免許運転で交通事故を起こした場合

-

③加害者が交通事故の後にひき逃げをした場合

-

④加害者が酒酔い運転で交通事故を起こした場合

-

⑤加害者が著しいスピード違反で交通事故を起こした場合

-

⑥加害者がことさらに信号無視をして交通事故を起こした場合

-

⑦加害者が薬物などの影響により正常な運転ができない状態で運転して交通事故を起こした場合

-

⑧加害者が居眠り運転で交通事故を起こした場合

-

⑨加害車があおり運転で交通事故を起こした場合

事故の例としては、下記のような事例が挙げられます。

- 加害車が、被害車両に非常識な割り込みをされたと立腹し、報復のため至近距離を保ったまま約400mにわたって加害車両であおり運転を行い、被害車両がほぼノーブレーキで先行車へ衝突するという事故を招いたケース(大阪地方裁判所平成18年8月31日判決 交通事故民事裁判例集第39巻4号1215頁)

-

⑩加害者が交通事故の後に著しく不誠実な態度をとっていた場合

加害者が交通事故後に著しく不誠実な態度をとっていた場合の裁判例は下記のとおりです。裁判例を見ていくと、交通事故直後の問題行動、捜査段階や刑事裁判における虚偽供述や不合理な弁解、証拠隠滅、反省や謝罪の態度がまったくみられない、といった場合に慰謝料増額がなされる傾向にあるといえます。

- 逮捕後も完全黙秘し、刑事裁判でも事故は被害者の速度違反によるものであるなどと述べ、謝罪の言葉すら述べないこと(東京地方裁判所平成15年5月12日判決 交通事故民事裁判例集第36巻3号697頁)

- 交通事故後、携帯で電話をかけたり小便をしたりタバコを吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったことや、捜査段階で自らの罪を逃れるため、被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したこと(東京地方裁判所平成16年2月25日判決 自保ジャーナル1556号13頁)

- 交通事故後に頭部から大量の血を流して倒れている被害者に対して「危ないやないか」と怒鳴りつけ、持ち上げて揺すり、投げ捨てるように元に戻したこと(大阪地方裁判所平成18年2月16日判決 交通事故民事裁判例集第39巻1号205頁)

- 事故後発覚を恐れて運行記録をチャートから破棄したこと(大阪地方裁判所平成19年4月10日判決 自保ジャーナル1718号21頁)

- 加害者が刑事裁判において遺族から常軌を逸した対応と評価されてもやむを得ないような訴訟態度を示したこと、遺族に対して真摯な反省ないし謝罪を示していないこと(大阪高等裁判所平成19年4月26日 自保ジャーナル1715号2頁)

- 朝まで量がわからないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をしたこと(大阪地方裁判所平成20年9月26日判決 自保ジャーナル1784号15頁)

- 反省の色を全く示そうとしないこと、約束した写経等の目に見える形での謝罪行為を反故にして、遺族を愚弄しているとの感情を抱かせていること(静岡地方裁判所浜松支部平成20年9月30日判決 自保ジャーナル1765号15頁)

- 交通事故発生後に現場から逃走し、破損したナンバープレートを捨てるなどの証拠隠滅行為を行ったこと(名古屋地方裁判所平成22年2月5日判決 交通事故民事裁判例集第43巻1号106頁)

- 交通事故直後には謝罪したものの、交通事故の半年後から衝突の事実を否認し、刑事事件手続では不合理な供述を繰り返すなどしたため、刑事判決確定まで交通事故から約3年3か月を要したこと(東京地方裁判所平成23年9月16日判決 自保ジャーナル1860号144頁)

- 抗てんかん薬の服用を怠っていたにもかかわらず、刑事事件の公判廷等で薬を服用していた旨の虚偽の供述をしたこと(横浜地方裁判所平成23年10月18日判決 判例時報2131号86頁)

- 刑事裁判で不合理な弁解に終始したこと(東京地方裁判所平成24年3月27日判決 交通事故民事裁判例集第45巻2号422頁)

- ひき逃げの刑事裁判で否認をしたこと(東京地方裁判所平成24年7月18日判決 交通事故民事裁判例集第45巻4号830頁)

- 医師から自動車等の運転をしないよう厳しく注意されていて、車の運転を疑われたこともあったが隠ぺいし続け、結果死亡事故を起こしたこと(宇都宮地方裁判所平成25年4月24日判決 判例時報2193号67頁)

- 被害者が赤信号で横断していたと捜査機関に誤認させるために虚偽供述を行い、不起訴処分の判断に影響を与えたこと、遺族は真実発見のため証拠収集活動を余儀なくされたこと、責任を転嫁する供述により被害者の名誉・遺族の心情が大いに害されたこと(福岡高等裁判所平成27年8月27日判決 自保ジャーナル1957号56頁)

-

⑪その他の加害者の悪質さによる慰謝料増額

- 加害者が会社から取り外しの指示があったにもかかわらず、大型貨物車の助手席ドアのガラス部にスモークフィルムを貼って左方視界を悪化させていたケース(千葉地方裁判所平成19年10月31日判決 交通事故民事裁判例集第40巻5号1423頁)

保険会社の悪質さによる慰謝料増額

保険会社の悪質さが考慮されて慰謝料相場から増額されるケースとしては、下記のようなものが挙げられます。

- 加害者の過失割合が100%の事例において、交渉段階において保険会社の担当者が被害者の過失割合を30%であると主張し、裁判では被害者の過失割合が40%であると主張していたケース(神戸地方裁判所平成10年6月4日判決 判例時報1678号111頁)

被害者本人の無念さによる慰謝料増額

被害者本人の無念さが考慮されて慰謝料相場から増額されるケースとしては、下記のようなものが挙げられます。

- 被害者が交通事故に遭った後に帝王切開で分娩し、その後死亡したケース(横浜地方裁判所平成4年1月30日判決 自保ジャーナル980号2頁)

- 被害者が念願の結婚式を挙げたばかりであったケース(東京地方裁判所平成25年12月27日判決 交通事故民事裁判例集第46巻6号1592頁)

遺族の精神的苦痛の大きさによる慰謝料増額

遺族の精神的苦痛の大きさが考慮されて慰謝料相場から増額されるケースとしては、下記のようなものが挙げられます。裁判例の傾向として、遺族が死亡事故によって精神疾患となっているケースで、慰謝料増額がなされていることが多いです。

- 不起訴処分に対し両親が真相究明を求め粘り強い努力をした結果、全容が解明されたこと(東京地方裁判所平成13年3月15日判決 交通事故民事裁判例集第34巻2号384頁)

- 被害者の母が死亡事故を契機としてPTSDに罹患したこと(大阪高等裁判所平成14年4月17日 交通事故民事裁判例集第35巻2号323頁)

- 不妊治療を受けてようやく出生した子(生後6か月)の死亡事故であること、乳母車に乗った子が飛ばされた道路に投げ出される光景を直接目撃した母親がPTSDと診断され、今後も治療を継続する必要があること(名古屋地方裁判所平成14年12月3日判決 交通事故民事裁判例集第35巻6号1604頁)

- 息子を失った母親が、その喪失感等から四十九日を過ぎたころから精神的に不安定となって自殺を図り、精神科に入退院を繰り返し障害等級2級の障害者手帳の交付を受けていること(名古屋地方裁判所平成17年11月30日判決 交通事故民事裁判例集第38巻6号1634頁)

- 小学生の姉が目の前でトラックに轢過されて死亡するのを目撃し、交通事故後自動車を恐れ、学校を休みがちになり、姉を助けられなかった自責の念からフラッシュバックや回避行動がみられ、強い不安、抑うつ、不眠等の症状によりプレイセラピーを受け、重度ストレス反応との診断を受けたこと(水戸地方裁判所平成19年5月22日判決 交通事故民事裁判例集第40巻3号666頁)

- 被害者の母が交通事故後に抑うつ状態であるとの診断を受けたこと、被害者の兄が交通事故が遠因となって大学を退学したこと(東京地方裁判所平成18年7月28日判決 交通事故民事裁判例集第39巻4号1099頁)

- 父母が交通事故後、心療内科に通院(大阪地方裁判所平成20年9月26日判決 自保ジャーナル1784号15頁)

交通事故後しばらくしてお亡くなりになられた場合

交通事故後しばらくしてお亡くなりになられた場合は、交通事故後のお亡くなりになるまでの苦痛などが考慮され、慰謝料増額がなされるケースがあります。そうではなく、傷害慰謝料という名目で別途慰謝料が算定されることもありますが、いずれにしても交通事故後しばらくしてお亡くなりになられた場合、慰謝料総額は増額することが多いです。

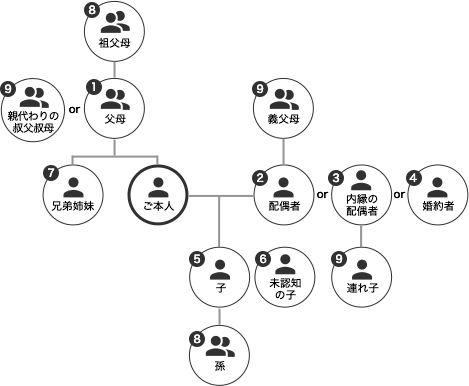

(5) 慰謝料請求ができる遺族の範囲

固有の慰謝料請求をすることのできるご遺族の範囲

-

①父母

民法711条によって認められます。

なお、父母には養父母を含みます。 -

②配偶者(夫又は妻)

民法第711条によって認められます。

-

③内縁の配偶者

民法第711条の類推適用によって認められます。

内縁関係が認められるかどうかは、同居の有無、同居期間、同一家計であるか否か、親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていてかどうかといった事情を総合考慮し判断されています。

なお、内縁の配偶者の固有の慰謝料請求は、他の遺族の慰謝料請求よりも高額となることがほとんどです。

これは、内縁の配偶者には、相続権が認められないことが理由となっています。 -

④婚約者

婚約者というだけでは、原則として固有の慰謝料請求は認められません。

ただし、死亡事故の際には既に同居を開始していた場合は、固有の慰謝料請求が認められる場合があります(大阪地方裁判所平成27年4月10日判決 自保ジャーナル1952号102頁)。 -

⑤子

民法711条によって認められます。

なお、子には養子、認知した子、胎児を含みます。 -

⑥未認知の子

同居して扶養しているといった事情のある場合には、民法711条類推適用によって認められます。

-

⑦兄弟姉妹

裁判例では、民法711条類推適用肯定例と否定例に分かれています。

父母・配偶者・子といった民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントになります。

当事務所では福岡地方裁判所において兄の近親者慰謝料が認められた例や、大分地方裁判所において妹の近親者慰謝料が認められた例など多数の肯定例があり(否定例はありません。)、刑事裁判への被害者参加などにより原則的に認められるものと考えています。 -

⑧祖父母・孫

裁判例では、民法711条類推適用肯定例と否定例に分かれています。

兄弟姉妹と同様、民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所民事判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントとなっています。

当事務所では横浜地方裁判所において祖父の近親者慰謝料が認められた例など多数の肯定例があり(否定例はありません。)、刑事裁判への被害者参加などにより原則的に認められるものと考えています。 -

⑨義父母・親代わりの叔父叔母・内縁の配偶者の連れ子

これも兄弟姉妹や祖父母・孫と同様、民法711条規定の者と実質的に同視できる身分関係にあったか否かと、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたか否か(最高裁判所昭和49年12月17日判決 最高裁判所民事判例集28巻10号2040頁参照)が判断のポイントとなっています。

亡くなられた被害者本人の慰謝料請求をすることができるご遺族の範囲

亡くなられた被害者本人の慰謝料については、相続人が請求することができます。なお、慰謝料に限らず、逸失利益など亡くなられた被害者本人に発生する損害はすべて相続人が請求することになります。

民法による相続人の規定の説明

- 相続人は原則として配偶者と子

-

民法では、故人の配偶者(夫又は妻)は常に相続人となると規定されています(民法第890条)。

また、故人の子も相続人となると規定されています(民法第886条)。

故人に子がいる場合は、他の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹など)が相続人となることは原則としてありません(民法第889条1項参照)。

以上より、相続人となるのは、原則として、配偶者と子ということになります。

なお、故人が死亡したときに子が胎児であったとしても、その後生まれた子は相続人として扱われます(民法第886条1項)。

- 故人に子がいない場合

-

故人の子が既に亡くなっている場合は、孫が相続人となります(民法第887条2項)

故人の子も孫も既に亡くなっている場合は、ひ孫が相続人となります(民法第887条3項)。

故人に子・孫・ひ孫がいない場合は、父母が相続人となります(民法第889条1項1号)。

故人に子・孫・ひ孫がおらず、父母もいないが、祖父母はいるという場合は、その祖父母が相続人となります(民法第889条1項1号)。

故人に子・孫・ひ孫がおらず、かつ、父母や祖父母といった直系の先祖(直系尊属といいます。)もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条1項2号)。

故人に子・孫・ひ孫がおらず、かつ、父母や祖父母といった直系の先祖(直系尊属といいます。)もおらず、兄弟姉妹も既に死亡しているという場合で、その死亡した兄弟姉妹に子がいるという場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります(民法第889条2項・第887条2項)。

- 内縁の配偶者や同性のパートナーは相続人となりません

-

内縁の配偶者や同性のパートナーは、現行法上は相続人とならないとされています。

ただし、民法の改正や判例法理によって、今後これらの者が相続人となることはあり得ますし、そうなっていくのではないかと予想されます。

また、現状、相続が認められないのみであって、内縁の配偶者や同性のパートナーが、亡くなられた被害者に実質扶養されていたような場合には、扶養利益の喪失の損害賠償請求をすることができますし、前述した遺族固有の慰謝料を請求していくこともできます。

民法による相続分の規定の説明

- 相続人が1人しかいない場合

-

相続人が1人しかいない場合は、故人に発生した損害賠償請求件のすべてが相続人に承継されます。

- 相続人が配偶者と子の場合

-

配偶者と子が相続人の場合の相続分は、配偶者50:子50となります(民法第900条1号)。

例えば、子どもが1人の場合は配偶者50:子50となり、子どもが2人の場合は配偶者50:子25:子25となります。

配偶者には半分の相続分があり、残りの半分を子で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

- 相続人が配偶者と直系尊属の場合

-

配偶者と直系尊属が相続人の場合の相続分は、配偶者2/3・直系尊属1/3となります(民法第900条2号)。

例えば、相続人が配偶者と父といった場合は配偶者2/3・父1/3となり、相続人が配偶者と父母といった場合は配偶者2/3・父1/6・母1/6となります。

配偶者には2/3の相続分があり、残りの1/3を直系尊属で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

-

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります(民法第900条3号)。

例えば、相続人が配偶者と姉といった場合は配偶者3/4・姉1/4となり、相続人が配偶者と姉弟といった場合は配偶者3/4・姉1/8・弟1/8となります。

配偶者には3/4の相続分があり、残りの1/4を兄弟姉妹で等しく分けるということになります(民法第900条4号)。

- 特別受益と寄与分

-

相続人の中に、生前の被害者から贈与を受け取っていたなどの特別受益を受けた者がいる時は、特別受益を受けた相続人は、他の相続人よりも相続分が低くされます(民法第903条)。

他方で、相続人の中で、生前の被害者の事業に関して労務を提供したり、療養看護をするなどして、被害者の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる時は、寄与した相続人は、他の相続人よりも相続分が高くされます(民法第904条の2)。

- 相続放棄

-

相続人の中で、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。

遺産分割

遺産分割をすることによって、以上の相続分と異なる配分とすることができます。

遺言と遺留分

被害者が生前遺言を書いていた場合には、その遺言に従うことになります。

ただし、遺言によって法定相続分を承継することができなくなった配偶者や子は、受遺者(遺言によって権利を承継する者)に対して、本来の相続分の1/2を遺留分として請求することができます(民法第1028条2号)。

また、直系尊属のみが相続人である場合は、受遺者(遺言によって権利を承継する者)に対して、本来の相続分の1/3を遺留分として請求することができます(民法第1028条1号)。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 2

逸失利益(被害者が事故に遭っていなければ稼いでいたであろう損害)

(1) 逸失利益は最も大事な損害費目と評価できます

死亡事故の場合、今後も仕事をして稼ぎを得ることができたのにそれができなくなった、これまで家事をしてくれていたのに今後それができなくなった、まだ学生だが将来は働いて稼ぎを得るはずだったのにそれができなくなった、といった事情が生じます。

こうした事情を損害賠償請求として表したものを「逸失利益(いっしつりえき)」と呼びます。

逸失利益は、最も高額な損害費目となることも多く、死亡事故の損害賠償請求の中でも大事な要素と位置づけられます。

この逸失利益をどのように算定するかというと、①まず、被害者が死亡しなければその後の就労可能期間において得ることができたと認められる年収(基礎収入といいます。)を算定します。②次に、被害者がまだ存命だったとした場合、収入も得られますが、その分、生活費もかかってくるため、支出されたであろう生活費を控除します。③最後に、何歳まで働いていたかを決め、その年数を掛けます。ただし、一括して賠償金を受け取るため、中間利息の控除というものが行われます。

以上の①~③を計算式に直すと、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」となります。

学生など若年の被害者の場合ですと、「基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)」という計算式になります。

以下では、①基礎収入、②生活費控除率、③就労可能年数と中間利息控除について、それぞれ詳細解説をしていきます。

(2) 基礎収入

基礎収入額が400万円になるのか800万円になるのかによって、逸失利益の金額が倍変わってきます。

被害者の方が死亡事故に遭わずに生きていたとしたら、どのくらいの稼ぎがあったのかについては、想像するほかありませんので、立証が難しい側面はありますが、基礎収入額は極めて重要な要素のため、被害者の方の属性に応じた丁寧な立証をしていく必要があります。

以下では、被害者の方の属性ごとに分けて、基礎収入の説明をしていきます。

給与所得者(お給料をもらって働いている人)

原則として、交通事故の前年の年収を基礎収入額とします。

何か事情があって、交通事故の前年の年収が低かったという場合は、その事情を説明して、賃金センサスというものを基礎収入額にすることができる場合があります。

事故前年の年収が250万円弱だったケースにおいて賃金センサスを用いて約550万円の基礎収入額が認定された解決事例 >>

また、交通事故時の年齢が概ね30歳未満の若年労働者の場合も、原則として賃金センサスを基礎収入額とすることができます。

事業所得者(主に自営業者)

原則として、交通事故前年の確定申告の事業所得を基礎収入額とします。

ただし、自営業者の場合、節税の関係などから、申告所得と実際の収入が異なることもよくあります。

その場合、申告所得よりも実際の収入が高いことを立証して、実際の収入を基礎収入額とすることを目指します。

経費として挙げられているが実際は所得に近いもの、例えば、経費として挙げているが実際はプライベートで使用している車があるといった場合は、その経費性を否認して所得を上げるといったことを行います。

また、申告所得が低い場合、賃金センサスを基礎収入額とするよう求めていくこともあります。

当事務所の弁護士の解決事例では、申告所得が0円だったケースにおいて、東京地方裁判所民事27部(交通専門部)で年収600万円以上であると認められました。

会社役員

会社役員といっても、様々です。

従業員よりも働いている方もいらっしゃいますし、役職だけあって一切労働はしていないという方もいらっしゃいます。

会社役員の基礎収入は、働いた分の対価として収入を得ている場合には、その金額が基礎収入額となり、働かないで収入を得ている場合(実質株式配当と同じだと言えるようなケース)は、その金額は基礎収入額とは認められていません。

当事務所の弁護士の解決事例では、本件事故前年の役員報酬が約1260万円だったケースにおいて、示談交渉で、その全額が基礎収入であると認められました。

家事従事者(主婦・主夫・家族の介護をしている人など)

主婦、主夫、家族の介護をしている人が交通事故で死亡した場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とするとされています(最高裁判所昭和49年7月19日判決 判例時報748号23頁)。

具体的には、平成30年の死亡事故の場合ですと、基礎収入額が382万6300円とされます(他の年の死亡事故の場合でもそこまで大きくは変わりません。)。

家事(又は介護)もしているし仕事もしているという人の場合は、仕事の収入と賃金センサスの金額とのいずれか高い方の金額が基礎収入額とされます。

当事務所の弁護士の解決事例では、妻ではなく夫が家事労働をしていたケースでも、賃金センサス満額での解決事例が複数ございます。

学生・児童・幼児

学生・児童・幼児が交通事故で死亡した場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入額とするとされています。

例えば、平成30年の男の子の死亡事故の場合ですと、基礎収入額は558万4500円とされます(他の年の死亡事故の場合でもそこまで大きくは変わりません。)。

事故時18歳の被害者につき賃金センサスから約650万円の基礎収入額を認定した解決事例 >>

女の子の場合の平成30年賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額は382万6300円とされていますが、男の子の場合との金額の差が大きく、時代にそぐわないので、女の子の死亡事故の場合には、男女差をできるだけなくす観点から男女計の賃金センサスを用いる裁判例が増えています(京都地方裁判所平成31年3月22日自保ジャーナル2051号42頁、京都地方裁判所平成28年3月18日判決自保ジャーナル1977号1頁、仙台地方裁判所平成25年3月29日判決自保ジャーナル1906号147頁など多数)。平成30年の男女計の賃金センサスは497万2000円とされています。

失業者

失業者が死亡事故に遭ってしまった場合、保険会社からは働いていなかったのだから逸失利益は払いませんと言われることがあります。

しかしながら、労働能力があって、労働意欲もあって、就労の蓋然性があることを立証できれば、逸失利益は認められます。

基礎収入額は、再就職によって得られるであろう収入が基礎とされますが、その場合、特段の事情のない限り失業前の収入が参考とされます。

また、賃金センサスを用いて認定するケースも多いです。

当事務所の弁護士の解決事例では、事故当時無職であった被害者の基礎収入額が500万円以上であると認定されたケースがございます。

高齢者

仕事で収入を得ている場合

高齢者であっても、実際に仕事をしていて収入を得ていれば、死亡事故の前年の年収が基礎収入額として認められることが多いです。

ただし、役員報酬である場合には、労働の対価として受け取っていることが立証される必要があります。

同居家族のために家事をしていたり配偶者の介護をしている場合

高齢者であっても、実際に家事や介護をしていれば、家事従事者として逸失利益が認められます。

年齢別の賃金センサスが採用されることが多いですが、多くの家事労働をこなしている場合や、重労働の介護をしている場合などには全年齢の賃金センサスが採用されることがあります。

全年齢の賃金センサスが採用された裁判例としては、東京地方裁判所平成8年5月28日判決(70歳:交通事故民事裁判例集第29巻3号791頁)、横浜地方裁判所平成13年12月21日判決(67歳:自保ジャーナル1441号22頁)、横浜地方裁判所平成21年7月2日判決(82歳:自保ジャーナル1798号13頁)、大阪地方裁判所平成22年2月9日判決(75歳:交通事故民事裁判例集第43巻1号140頁)、前橋地方裁判所平成28年6月17日判決(79歳:自保ジャーナル1983号25頁)、東京高等裁判所平成28年11月17日(70歳:自保ジャーナル1990号1頁)、横浜地方裁判所平成30年11月2日(66歳:自保ジャーナル2038号1頁)などがあります。

平成30年の死亡事故の場合ですと、70歳以上の賃金センサスは296万2200円とされていて、全年齢の賃金センサスは382万6300円とされていて、年齢別とされるか全年齢とされるかで大きな差が出てきます。

最近の高齢者は元気ですから、30代主婦などと比較しても、多くの家事労働をこなしているケースも多く、その点をご遺族の話から丁寧に立証をして、全年齢平均賃金での逸失利益を目指していくことが重要です。

年金

年金も基本的には逸失利益の基礎収入額として認められます。ただし、遺族年金など被害者の方が保険料を拠出したとは認められないものについては否定される傾向にあります。

具体的には、下記の種類の年金が逸失利益の基礎収入額として裁判例で認められています。

- 国民年金(老齢年金)(最高裁判所平成5月9月21日判決 判例時報1476号120頁)

- 国民年金の振替加算額(東京地方裁判所平成28年10月31日判決交通事故民事裁判例集第49巻5号1320頁、大阪地方裁判所平成30年5月7日判決交通事故民事裁判例集第51巻4号792頁)

- 老齢厚生年金(東京地方裁判所平成13年12月20日判決 交通事故民事裁判例集第34巻6号1651頁)

- 農業年金(経営移譲年金及び農業者老齢年金)(神戸地方裁判所平成18年12月15日判決 交通事故民事裁判例集第39巻6号1756頁)

- 地方公務員の退職年金給付(最高裁判所平成5年3月24日判決 判例時報1499号49頁)

- 国家公務員の退職年金給付(最高裁判所昭和50年10月24日判決 判例時報798号16頁)

- 港湾労働者年金(神戸地方裁判所平成8年12月20日判決 交通事故民事裁判例集第29巻6号1824頁)

- 恩給(最高裁判所昭和41年4月7日 判例時報449号44頁)

- 国民年金法に基づく障害基礎年金の内の子の加算分を除いた本人分(最高裁判所平成11年10月22日判決 判例時報1692号50頁)

- 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の内の妻の加給分を除いた本人分(最高裁判所平成11年10月22日判決 判例時報1692号50頁)

- 労働者災害補償法に基づく障害補償年金及び障害特別年金(東京地方裁判所平成7年3月28日判決 判例タイムズ904号184頁)

- 私学共済年金(退職年金)(名古屋地方裁判所平成22年5月21日判決 交通事故民事裁判例集第43巻3号657頁)

外国人

外国人の死亡事故の場合は、在留資格によって扱いが変わってきます。

在留活動に制限がない在留資格がある場合

就労可能な在留資格を持っている外国人の場合

特殊技能等の就労可能な在留資格がある外国人は、日本において得ていた収入を基礎収入額とします。

ただし、在留期間の定めがありますので、算定の対象期間が在留期間を超える場合には、在留期間が更新される可能性のあることを立証した場合は在留期間以降も日本において得ていた収入を基礎収入額として、そうでない場合は母国の平均収入などを参考に基礎収入額とします。

留学生や日本で研修中の外国人

留学生・研修中の外国人の場合、本国の平均収入が参考にされることが多いですが、当該外国人の状況によって個別に判断されます。

- 3か月の研修目的で来日中の韓国国立保健員勤務の獣医の場合 本国での年収(東京地方裁判所平成5年1月28日 判例時報1457号115頁)

- 中国籍の新聞販売奨学生 5年間は日本での年収、その後3年間は賃金センサス男性学歴計 30歳~34歳、その後67歳までは日本の年収の1/3(東京地方裁判所平成9年12月24日判決 交通事故民事裁判例集第30巻6号1832頁)

- 中国籍大学院生 大学院修了後の10年間は賃金センサス男性学歴計全年齢、その後67歳までは賃金センサス男性学歴計全年齢の1/3(東京地方裁判所平成10年3月25日判決 交通事故民事裁判例集第31巻2号441頁)

- 上海留学生 賃金センサス男性高専短大卒全年齢(名古屋地方裁判所平成16年9月29日判決 交通事故民事裁判例集第37巻5号1341頁)

- オーストラリア籍留学生 オーストラリア連邦2004年投影における製造業女性労働者の賃金(大阪地方裁判所平成19年7月12日判決 交通事故民事裁判例集第40巻4号891頁)

観光者や商用目的などの短期滞在者

本国に戻って生活することが通常なので、本国の収入が基礎収入とされます。

不法就労者・密入国者

死亡事故後3年程度は日本に在留する可能性が高いことから、3年間は日本における現実収入額を基礎収入として、その後については本国の収入額を基礎として計算するという裁判例が多いです。

(3) 生活費控除率

被害者がまだ存命だったとした場合、収入も得られますが、その分、生活費もかかってくるため、支出されたであろう生活費を控除することになります。

自身で稼いだ収入をどの程度生活費に回すかは、扶養する者がいるか否かによっても異なってきますので、裁判例の傾向は、概ね下記のようになっています。

被扶養者が1人の場合 生活費控除率40%

1名を扶養しているという場合、稼ぎの内、自分のための生活費として費消した分は40%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。

ただし、被扶養者は1名ですが、その他に相応の扶養の要のある家族がいたようなケースでは、40%よりも低い生活費控除率とされることがあります。

例えば、被扶養者1名で35%の生活費控除率を認めた例として、金沢地方裁判所平成22年8月31日判決(自保ジャーナル1850号68頁)。

被扶養者が2人以上の場合 生活費控除率30%

2名以上を扶養しているという場合、稼ぎの内、自分のための生活費として費消した分は30%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。

離婚をして監護権を有してはいなかったが、別居する子どもたちの養育費を負担するなど別居家族の家計を支えていたというケースでも30%の生活費控除を認めた裁判例もあります(名古屋地方裁判所平成26年12月19日判決 交通事故民事裁判例集第47巻6号1584頁)。

女性 生活費控除率30%

女性の場合、自分のための生活費として費消した分は30%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。

女子年少者 生活費控除率40%~45%

女子年少者の場合、基礎収入額が賃金センサスの女性平均ではなく、男女平均とされることが多いため(詳しくはこちら)、生活費控除率は40%~45%とする裁判例が多いです。

男性 生活費控除率50%

男性の場合、自分のための生活費として費消した分は50%程度であるとして生活費控除がなされることが多いです。

ただし、結婚を約束していた女性がいたなど、将来一家の支柱となることが具体的に予想できる男性については、生活費控除率が30%~40%程度で算定されることがあります。

基礎収入が年金の場合

年金部分については、生活費控除率を通常の場合よりも高くする例が多いです。

ただし、逸失利益性を有しない遺族年金などで生活費を賄えるといった事情がある場合には、生活費控除が行われないこともあります(大阪地方裁判所平成14年4月11日判決 交通事故民事裁判例集35巻2号514頁)。

(4) 就労可能年数と中間利息控除

就労可能年数

始期

原則として、死亡した年が始期となります。

ただし、学生・児童・幼児については、18歳を始期とすることが多いです。

学生の場合で、大学卒業を前提として逸失利益を計算する場合は、大学卒業予定の年を始期とします。

終期

終期は、原則として67歳までとされています。

ただし、職種・地位・健康状態・能力等によって、67歳を超える期間が終期とされることがあります。例えば、開業医や医学部生の場合70歳まで、税理士の場合75歳までとされた裁判例があります(京都地方裁判所平成7年12月21日判決自保ジャーナル1146号2頁、京都地方裁判所平成12年3月23日判決判例時報1758号108頁、大阪地方裁判所平成22年3月11日判決自保ジャーナル1840号57頁)。

高齢者が元気な時代ですから、今後は例外の裁判例が多く登場していく可能性があり、もしくは、終期67歳という原則自体が変更になる可能性があります。

67歳を超える人については、簡易生命表の平均余命の1/2が就労可能年数とされます。

67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の1/2より短くなる人についても、簡易生命表の平均余命の1/2が就労可能年数とされます。

年金の逸失利益については、簡易生命表の平均余命となります。

中間利息控除

逸失利益というのは、故人が将来長期間にかけて取得するはずであった利益を、現在の一時金としてまとめて支給するものなので、本来ならばただちに手に入らないはずの金銭を受領して利息を得ることができるのは不公平な結果となるという理屈から控除がなされるものです。

具体的には、法定利率での利息を得ることができるだろうと考えられていて、その分が引かれることになっています。

例えば、令和2年4月1日、年収700万円の50歳会社員(妻・子2人あり)が死亡事故に遭ったという場合、生活費控除率30%、就労可能年数を17年として計算すると、700万円×(1-0.3)×17年=8330万円が逸失利益ということになりますが、これはもらいすぎであると考えられています。

具体的には、就労可能年数の17年をそのまま乗じるのではなく、中間利息控除が行われますので、17年に対応するライプニッツ係数13.1661年分の賠償金(700万円×(1-0.3)×13.1661=6451万3890円)をもらえば、17年間法定利率3%で運用することにより17年後に8330万円になると考えられています。

なお、民法改正により令和2年4月1日以降と、令和2年3月31日以前とで、法定利率が異なっていますので、それに伴って中間利息控除の係数であるライプニッツ係数も変わってきます。

【ライプニッツ係数(年金現価表)】

| 就労可能年数 | 令和2年4月1日以降の 交通事故 |

令和2年3月31日以前の 交通事故 |

|---|---|---|

| 1 | 0.9709 | 0.9524 |

| 2 | 1.9135 | 1.8594 |

| 3 | 2.8286 | 2.7232 |

| 4 | 3.7171 | 3.5460 |

| 5 | 4.5797 | 4.3295 |

| 6 | 5.4172 | 5.0757 |

| 7 | 6.2303 | 5.7864 |

| 8 | 7.0197 | 6.4632 |

| 9 | 7.7861 | 7.1078 |

| 10 | 8.5302 | 7.7217 |

| 11 | 9.2526 | 8.3064 |

| 12 | 9.9540 | 8.8633 |

| 13 | 10.6350 | 9.3936 |

| 14 | 11.2961 | 9.8986 |

| 15 | 11.9379 | 10.3797 |

| 16 | 12.5611 | 10.8378 |

| 17 | 13.1661 | 11.2741 |

| 18 | 13.7535 | 11.6896 |

| 19 | 14.3238 | 12.0853 |

| 20 | 14.8775 | 12.4622 |

| 21 | 15.4150 | 12.8212 |

| 22 | 15.9369 | 13.1630 |

| 23 | 16.4436 | 13.4886 |

| 24 | 16.6967 | 13.7986 |

| 25 | 17.4131 | 14.0939 |

| 26 | 17.8768 | 14.3752 |

| 27 | 18.3270 | 14.6430 |

| 28 | 18.7641 | 14.8981 |

| 29 | 19.1885 | 15.1411 |

| 30 | 19.6004 | 15.3725 |

| 31 | 20.0004 | 15.5928 |

| 32 | 20.3888 | 15.8027 |

| 33 | 20.7658 | 16.0025 |

| 34 | 21.1318 | 16.1929 |

| 35 | 21.4872 | 16.3742 |

| 36 | 21.8323 | 16.5469 |

| 37 | 22.1672 | 16.7113 |

| 38 | 22.4925 | 16.8679 |

| 39 | 22.8082 | 17.0170 |

| 40 | 23.1148 | 17.1591 |

| 41 | 23.4124 | 17.2944 |

| 42 | 23.7014 | 17.4232 |

| 43 | 23.9819 | 17.5459 |

| 44 | 24.2543 | 17.6628 |

| 45 | 24.5187 | 17.7741 |

| 46 | 24.7754 | 17.8801 |

| 47 | 25.0247 | 17.9810 |

| 48 | 25.2667 | 18.0772 |

| 49 | 25.5017 | 18.1687 |

| 50 | 25.7298 | 18.2559 |

| 51 | 25.9512 | 18.3390 |

| 52 | 26.1662 | 18.4181 |

| 53 | 26.3750 | 18.4934 |

| 54 | 26.5777 | 18.5651 |

| 55 | 26.7744 | 18.6335 |

| 56 | 26.9655 | 18.6985 |

| 57 | 27.1509 | 18.7605 |

| 58 | 27.3310 | 18.8195 |

| 59 | 27.5058 | 18.8758 |

| 60 | 27.6756 | 18.9293 |

| 61 | 27.8404 | 18.9803 |

| 62 | 28.0003 | 19.0288 |

| 63 | 28.1557 | 19.0751 |

| 64 | 28.3065 | 19.1191 |

| 65 | 28.4529 | 19.1611 |

| 66 | 28.5950 | 19.2010 |

| 67 | 28.7330 | 19.2391 |

| 68 | 28.8670 | 19.2753 |

| 69 | 28.9971 | 19.3098 |

| 70 | 29.1234 | 19.3427 |

| 71 | 29.2460 | 19.3740 |

| 72 | 29.3651 | 19.4038 |

| 73 | 29.4807 | 19.4322 |

| 74 | 29.5929 | 19.4592 |

| 75 | 29.7018 | 19.4850 |

| 76 | 29.8076 | 19.5095 |

| 77 | 29.9103 | 19.5329 |

| 78 | 30.0100 | 19.5551 |

| 79 | 30.1068 | 19.5763 |

| 80 | 30.2008 | 19.5965 |

| 81 | 30.2920 | 19.6157 |

| 82 | 30.3806 | 19.6340 |

| 83 | 30.4666 | 19.6514 |

| 84 | 30.5501 | 19.6680 |

| 85 | 30.6312 | 19.6838 |

| 86 | 30.7099 | 19.6989 |

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 3

葬儀費用・墓石建立費など

一般に、葬儀(訪問客の接待も含みます。)やその後の法要(四十九日・百日の法要等)・供養等を執り行うためにする費用、仏壇、仏具購入費、墓碑建立費等については、150万円の範囲内で賠償を認めるという取扱いがなされています(なお、香典が引かれない代わりに香典返しは損害として認められていません。)。

総額が150万円に満たない場合には、現実の支出額の全額が認められます。

葬儀費用等の総額にかかわらず、遺体搬送料など葬儀を行わなくてもかかる費用については、葬儀費用とは別に損害として認められることになっています。

なお、事例によっては、150万円以上の葬儀費用が認められることもあります。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 4

駆けつけ費用

家族の病院への駆けつけ費用や、遠方の家族の葬儀参加のための費用などが認められることがあります。

当事務所では、東京―福岡間の遺族の駆けつけ費用や法事参加のための交通費として約10万円が認められた解決事例がございます。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 5

遺族の治療費や休業損害

故人の治療費や休業損害ではなく、遺族の治療費や休業損害のため、これを認めるべきではないとする裁判例や学説も存在します。

しかしながら、森冨義明・村主隆行編著『交通関係訴訟の実務』161頁以下古市文孝裁判官「間接損害の諸問題2(被害者の近親者の損害)」によると、「原則否定説に立って近親者の治療費・休業損害等を一切認めないというのは,明解ではあるものの,やや硬直的な考えであるとも思われます。」とされていて、詳細な立証により、相当因果関係のある損害として認められることがあります。

京都地方裁判所平成31年3月22日判決(自保ジャーナル2051号42頁)は、子の死亡により経営する飲食店を休業した父の休業損害について、子が死亡した父の悲しみは深いものであり、相応の期間の休業はやむを得なかったものと認められるとして、1.2か月間の休業損害(本来得られるはずの利益に加えて家賃・従業員給与・駐車場料金を加算した金額)を認めています。

また、遺族の心療内科治療費を認めた裁判例も複数存在します(名古屋地方裁判所平成14年12月3日判決交通事故民事裁判例集第35巻6号1604頁、東京地方裁判所平成15年2月25日判決自保ジャーナル1511号18頁、東京地方裁判所平成19年12月17日判決交通事故民事裁判例集第40巻6号1619頁、横浜地方裁判所平成23年10月18日判決判例時報2131号86頁など)。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 6

事故後しばらくしてお亡くなりになられた場合の損害

事故後しばらくしてお亡くなりになられたという場合は、その間、下記のような様々な損害が発生し、これらも損害賠償として認められることになります。

(1) 治療費

治療費については、事故後すぐにお亡くなりになられた場合でも当然に全額認められることが多いです。

なお、被害者に過失割合が認められるケースでは、労災・健康保険・人身傷害保険を用いて治療費の支払いを行うと、被害者の過失割合に関係なく(もしくは影響を大きく受けずに)損害賠償請求することができます。

(2) 入院付添費

被害者が入院している間の、家族の付添い費用が認められることがあります。

入院付添費は、日額6500円というのが裁判の一般的な基準とされていますが(東京地方裁判所平成25年3月7日判例タイムズ1394号50頁など)、症状の程度や被害者が幼児・児童である場合は1割~3割の範囲で増額が考慮されることがあります(7150円~8450円)。

死亡事故で近親者の入院付添いを認めた裁判例としては、下記のようなものがあります。

- 母親につき日額6300円・父親につき有給取得分計55万円を認めた例(名古屋地方裁判所平成25年2月27日判決 自保ジャーナル1897号111頁

- 日額6000円・合計311万4000円を認めた例(大阪地方裁判所平成30年1月12日判決 自保ジャーナル2021号102頁)

- 日額6500円を2名分と家族控室利用料を認めた例(名古屋地方裁判所平成30年7月27日判決 交通事故民事裁判例集第51巻4号918頁)

(3) 付添人交通費

入院付添費が認められる場合、付添いをする家族の病院までの交通費が認められます。

(4) 入院雑費

入院1日につき1500円が入院雑費として認められています。

(5) 休業損害

被害者が交通事故後死亡するまでの間に得られなくなった収入について休業損害として請求をすることができます。

なお、有給休暇を使用している場合には、現実に収入減がなかったとしても、有給消化分を休業損害として請求することができます。

また、家事従事者・失業者についても、逸失利益と同様、休業損害が認められることが多いです。

(6) 傷害慰謝料

被害者が交通事故後死亡するまでの間の精神的苦痛の慰謝料も、死亡慰謝料とは別に請求することができます。

裁判例の傾向としては、入院期間を主たる判断材料として慰謝料計算をすることが多く、裁判基準としては下記のように考えられています。

| 入院1か月 | 53万円 |

|---|---|

| 入院2か月 | 101万円 |

| 入院3か月 | 145万円 |

| 入院4か月 | 184万円 |

| 入院5か月 | 217万円 |

| 入院6か月 | 244万円 |

| 入院7か月 | 266万円 |

| 入院8か月 | 284万円 |

| 入院9か月 | 297万円 |

| 入院10か月 | 306万円 |

| 入院11か月 | 314万円 |

| 入院12か月 | 321万円 |

| 入院13か月 | 328万円 |

以降1か月ごとに6万円加算

死亡事故の場合、傷害の程度が著しいことがほとんどですので、上記の裁判基準の傷害慰謝料額から更に20~30%以上の増額がなされることがあります。

なお、保険会社の基準は、日額8600円(令和2年3月31日までに発生した交通事故の場合は8400円)で、上限120万円とされることが多いです。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 7

損害賠償関係費用その他

その他の損害としては、下記のようなものがあります。

- 死亡診断書・カルテなどの文書料

- 医師の意見書代(水戸地方裁判所下妻支部平成20年2月29日判決 自保ジャーナル1743号7頁)

- 交通事故証明書代(神戸地方裁判所平成28年10月26日判決 自保ジャーナル1990号90頁)

- 刑事記録取得費用(東京地方裁判所平成22年12月15日判決自保ジャーナル1844号114頁、大阪地方裁判所平成26年3月20日判決自保ジャーナル1927号118頁)

- 警察署に行くための交通費や刑事裁判傍聴の交通費(仙台地方裁判所平成25年3月29日判決自保ジャーナル1906号147頁、横浜地方裁判所平成25年5月27日判決交通事故民事裁判例集第46巻3号667頁)

- 交通事故鑑定のための鑑定料(東京地方裁判所八王子支部平成10年9月21日判決 交通事故民事裁判例集第31巻5号1430頁)

- 目撃者への謝礼や犯人探しの交通費(東京地方裁判所平成13年4月11日判決 交通事故民事裁判例集第34巻2号497頁)

- 保険会社に提出する戸籍謄本の取得費用(横浜地方裁判所平成29年8月21日判決 自保ジャーナル2008号87頁)

- 交通事故によって無駄になってしまった支払済みの教育費や旅行代金など

- 授業料及び教材費約50万円と、通学定期代約3万円(東京地方裁判所平成6年9月29判決日 交通事故民事裁判例集第27巻5号1329頁)

- 旅行キャンセル料(大分地方裁判所平成6年9月30日判決交通事故民事裁判例集第27巻5号1363頁、東京地方裁判所平成12年10月4日判決交通事故民事裁判例集第33巻5号1603頁、東京地方裁判所 平成15年9月2日判決交通事故民事裁判例集第36巻5号1192頁、大阪地方裁判所平成16年12月7日判決自保ジャーナル1605号2頁、名古屋地方裁判所平成26年4月22日判決自保ジャーナル1924号 23頁)

- 入学金、寄付金、制服その他備品購入費合計100万円(東京地方裁判所平成6年10月6日判決 交通事故民事裁判例集第27巻5号1378頁)

- 自動車教習所代32万円全額(東京高等裁判所平成14年6月18日判決 交通事故民事裁判例集第35巻3号631頁)

- 司法書士の資格を取るための専門学校学費全額(東京高等裁判所平成14年7月30日判決 自保ジャーナル1455号2頁)

- 留学キャンセル料(名古屋地方裁判所平成16年7月7日判決 交通事故民事裁判例集第37巻4号917頁)

- 大学半期授業料等(名古屋地方裁判所平成17年11月30日判決交通事故民事裁判例集第38巻6号1634頁、東京地方裁判所平成22年10月13日判決交通事故民事裁判例集第43巻5号1287頁)

- コンサートキャンセル料(横浜地方裁判所平成23年6月16日判決 自保ジャーナル1866号47頁)

- 大学入学金25万円(東京地方裁判所平成24年11月28日判決 交通事故民事裁判例集第45巻6号1388頁)

- 通うことのできなくなったスポーツクラブ会費(東京地方裁判所平成25年7月16日判決 交通事故民事裁判例集第46巻4号915頁)

- 礼金及び前払い家賃(大阪地方裁判所平成30年4月16日判決 自保ジャーナル2068号95頁)

- 交通事故によって本来かかっていなかった費用や労働が発生した場合

- 介護する家族が交通事故に遭ってしまい、費介護者を介護施設に入れざるを得なくなった場合の介護施設料やベッドレンタル代(横浜地方裁判所平成5年9月2日判決交通事故民事裁判例集第26巻5号1151頁、大阪地方裁判所平成27年3月3費判決自保ジャーナル1948号106頁)

- 交通事故により世話ができなくなったペットの預け費用(横浜地方裁判所平成6年6月6日判決交通事故民事裁判例集第27巻3号744頁、京都地方裁判所平成15年1月31日判決自保ジャーナル1485号23頁、大阪地方裁判所平成20年9月8日判決交通事故民事裁判例集第41巻5号1210頁)

- 主婦が事故に遭ってしまい、小学生の子どもの看護を両親や家政婦に依頼した場合の扶養料・交通費・家政婦代など(仙台地方裁判所平成19年2月9日判決自保ジャーナル1740号19頁、名古屋地方裁判所平成20年12月10日判決交通事故民事裁判例集第41巻6号1601頁)

- 被害者が経営していた会社の清算費用(京都地方裁判所平成30年11月26日判決 自保ジャーナル2040号120頁)

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 8

物損や着衣損害・携行品

(1) 物損

車両損害

修理が相当な場合は、適正修理費相当額が認められます。

ただし、修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた額を上回る場合には、修理費は認められず、車両時価額に買替諸費用を加えた金額のみが認められることになります。

また、修理不能な場合も、車量時価額に買替諸費用を加えた金額が認められることになります。

評価損

修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または交通事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合は、評価損が認められます。

(2) 着衣損害・携行品

被害者が着ていた衣服、携行品(カバンやスマートフォンなど)に損傷がある場合、その損害についても賠償請求することができます。

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 9

遅延損害金

交通事故の日から遅延損害金が発生します。

その利率については、令和2年3月31日までの交通事故の場合は5%とされています。

令和2年4月1日以降の利率は、事故日によって異なるとされています(民法第404条3項)。

なお、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの交通事故の場合は3%と決まっています(民法第404条2項)

請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲 10

弁護士費用

民事訴訟を提起すると、判決で認容された損害額の10%程度が弁護士費用の損害として更に認定されます。

遺族が外国人で日本語を十分に理解しないために相当な時間と労力を費やすようなケースでは、10%以上の金額が弁護士費用として認定されることがあります(東京地方裁判所平成12年7月8日判決 交通事故民事裁判例集第33巻4号1270頁など)。

なお、裁判で認定された弁護士費用は、実際依頼する弁護士に支払う弁護士費用とは別物です。

当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用については、こちらをご覧ください

この記事の監修者弁護士

弁護士

弁護士

被害者側の損害賠償請求分野に特化。

死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。

交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴

弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。

横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属

横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。