下肢 神経症状

膝の靱帯損傷(弁護士法人小杉法律事務所監修)

本記事では膝部の靱帯損傷について整理しました。

靱帯は可動関節(一般的に言う関節)の補助構造の一つですが、他の補助構造として膝の半月板があります。

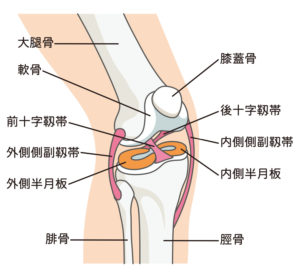

膝部構造

このイラストは右ひざを正面からみたときのものです。腓骨が向かって左側、脛骨が右側にあります。

膝関節は、大腿骨、脛骨(けいこつ)、および膝蓋骨(しつがいこつ)からなる関節で、人体で最も大きな関節です。

膝関節の安定性は、関節面形状自体ではなく、半月板、靱帯を中心とした軟部組織に頼っています。

膝の靱帯の支持機構

内側側副靱帯(ないそくそくふくじんたい)、外側側副靱帯(がいそくそくふくじんたい)、前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)、後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)の4つが主な靱帯です。

内側支持機構(内側側副靱帯を含む)

内側側副靱帯(MCL)は膝関節の外反不安定性を制御する重要な靱帯です。一部の繊維は後方遠位に斜走し、後斜走靱帯(POL)と呼ばれています。

外側支持機構(外側側副靱帯を含む)

後外側支持機構は、外側側副靱帯(LCL)、膝窩筋腱、膝窩腓骨靱帯(PFL)などから構成されます。外側側副靱帯は大腿骨外側上顆から起こり、腓骨頭に付着します。内反不安定性を制御し、伸展位で緊張し、屈曲位で弛緩します。後外側支持機構は、屈曲早期の脛骨の外旋不安定性も制御します。

前十字靭帯(ACL)

前十字靭帯は大腿骨外側顆の顆間窩面後方部および脛骨顆間隆起の先方に付着します。大腿骨に対する脛骨の前方制動を担っています。

後十字靭帯(PCL)

後十字靭帯は大腿骨内側顆の顆間窩面前方部及び脛骨後縁中央部に付着します。大腿骨に対する脛骨の後方制動を担っています。

膝の靱帯損傷の症状について

靱帯損傷の一般論として、以下のような分類がなされます。

| 1度 軽傷 | 靱帯繊維の軽微な損傷 |

| 2度 中等症 | 靱帯の部分断裂 |

| 3度 重症 | 靱帯の完全断裂 |

1度では自発痛、圧痛、軽度の腫脹と疼痛による運動制限が発生します。関節不安定性はありません。

2度では1度の症状に加え、関節内出血、軽度の関節不安定性が認められます。

3度では、3度の症状のすべてが強く、関節不安定性が顕著になります。靱帯断裂部に強い圧痛が認められます。

(整形外科学体系第15版(医学書院)、786頁)

膝の靱帯損傷の分類

膝関節は骨性には不安定な関節で、比較的低エネルギーでの外傷でも靱帯損傷を起こしやすいと言われています。

靱帯損傷は様々な外力によって生じるものなので、軽度の損傷も含めれば、多くの場合は複合靱帯損傷(複数の靱帯が同時に損傷するもの)であると言われています。

内側側副靱帯損傷

受傷のきっかけ

膝に大きな外反力が加わって生じるもので、膝の靱帯損傷の中では最も頻度が多い損傷です。

症状

症状としては膝内側の疼痛が主体です。他靱帯の完全断裂にまで至らない損傷が多いため、不安定性は感じないことが多いと言われています。

診断・検査

損傷部に一致した圧痛および腫脹、時に皮下出血を認めます。

外反ストレステストは完全伸展位と屈曲30°で行います。

単純X線像では異常を認めないことが多いですが、新鮮例では大腿骨内顆部に剥離した小骨片を、陳旧例では胴部に石灰化像を認めることがあります。

ストレスX線像も不安定性の程度が診断でき有用です。

MRIでは実質損傷の部位、程度が評価可能です。

(標準整形外科学第15版(医学書院)、685頁)

前十字靭帯損傷、前十字靭帯断裂

前十字靭帯損傷

→前十字靭帯損傷の詳細(症状、治療方法等)はこちらの記事をご覧ください。

前十字靱帯断裂

→前十字靭帯断裂の詳細(症状、治療方法等)はこちらの記事をご覧ください。

前十字靭帯損傷の後遺症

→前十字靭帯損傷後の後遺症について、認定等級の種類や検査方法等はこちらの記事をご覧ください。

後十字靱帯損傷

→後十字靭帯損傷の詳細(症状、治療方法等)はこちらの記事をご覧ください。

後外側支持機構損傷(外側側副靱帯損傷を含む)

後外側支持機構は外側側副靱帯、後外側関節包、膝窩腓骨靱帯、膝窩筋腱などから構成されます。膝関節の内反、脛骨の外旋、脛骨の後方運動に対する安定性を保持しています。

受傷のきっかけ

脛骨前内側部に対して後外側方向に向けて直達外力が加わったとき、過伸展および外旋方向に膝をひねったとき、または何らかの高エネルギー外傷で生じることが多いとされています。

合併損傷、特に後十字靭帯損傷の合併が多いと言われています。

症状

軽傷例では後外側部の圧痛を呈する程度だが、十字靱帯損傷を合併した高度不安定例では、歩行時の不安定感を訴えます。

診察・検査

新鮮例では膝後外側部に腫脹、皮下出血を認めます。軽度屈曲位で内反ストレステストが陽性となり、後外側回旋不安定感が認められます。回旋不安定性の評価には脛骨外旋テスト(ダイアルテスト)も用いられます。

単純X線像では異常を認めないことが多いですが、剥離骨折を伴うことがあるので、詳細に検討すべきだといわれます。

MRIは軟部組織損傷の診断に有用です。

(標準整形外科学第15版(医学書院)、689頁)

治療

新鮮例で不安定性が強い場合は修復術の適用になります。陳旧例で保存療法を行ってもADLやスポーツ活動に支障をきたす場合は再建術の適用になります。

(標準整形外科学第15版(医学書院)、689頁)

検査方法

損傷が懸念される部位に応じた各種ストレステストやストレスX線検査、MRI検査等が用いられます。

ストレスX線撮影

ストレスX線撮影は、靱帯損傷による膝関節の不安定性を定量的に評価するための検査です。膝関節に力を加え撮影します。

内側側副靱帯を評価するときは膝関節を外反させる力を、外側側副靱帯を評価するときは膝関節を内反させる力を、それぞれ加えて正面像を撮影します。

前十字靭帯を評価する際は、屈曲30度もしくは90度において脛骨を前方に引き出す力を加えて側面像を撮影します。

後十字靭帯を評価する際は、屈曲90度において脛骨を後方に押し込む力を加えて側面像を撮影します。

関節弛緩性には個人差があるので、必ず両側の膝の撮影を行い、健患側差をもって評価を行います。

靱帯や半月板などの軟部組織、関節軟骨などの評価に優れ、膝関節疾患の診断にはきわめて有用と言われます。

(標準整形外科学第15版(医学書院)、674~675頁)

MRI

膝関節のMRIでは、評価したい構造により撮影条件が異なりますが、基本的にはT1強調像、T2強調像、T2*(T2スター)強調像、プロトン強調像などが用いられ、脂肪抑制を加えることもあります。

靱帯損傷や半月板損傷の診断には、脂肪抑制を併用したT2強調像、T2*強調像、プロトン強調像が有用です。

超音波検査

靱帯、腱などの軟部組織の評価には有用です。

徒手検査

前方引出しテスト、後方引出しテスト、ラックマンテスト等で動揺性の有無を確認します。

認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

神経症状

受傷部位に痛み等が残存する場合に認定可能性があります。

| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害

前十字靱帯損傷の影響で膝関節の可動域に制限が出た場合、8級、10級、12級の等級が認定される可能性があります。

靱帯損傷により動揺関節になった場合、8級、10級、12級での認定可能性があります。

| 別表第二第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの→以下の2つのうちいずれか。

・関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの ・常に硬性補装具を必要とするもの(動揺関節の場合) |

| 別表第二第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの→以下の2つのうちいずれか

・患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの ・時々硬性補装具を必要とするもの(動揺関節の場合) |

| 別表第二第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの→以下の2つのうちいずれか

・患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの ・重激な労働などの際以外には硬性補装具を必要としないもの(動揺関節の場合) |

弁護士に相談を

交通事故等の外傷で膝の靱帯損傷を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、靱帯損傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

膝の靱帯損傷に関連した弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

【膝内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷】医師面談を実施して膝の動揺性の所見を得、後遺障害等級12級を獲得

【膝内側側副靭帯損傷】自賠責非該当の判断に対し、異議申立てにより、膝内側側副靭帯損傷で12級13号を獲得し、約1400万円の損害賠償金で示談解決した事例

【大腿骨遠位端剥離骨折・膝前十字靭帯損傷】異議申立てにより膝の動揺関節での後遺障害等級10級相当を獲得し、約2000万円で示談解決

弁護士

弁護士