コラム

【死亡逸失利益や死亡慰謝料の男女差別】死亡事故被害者側専門の弁護士が解説

2024.07.03

是正に向けた取り組みが行われている昨今においても、依然男女差別は根強く残っています。

それは死亡事故の損害賠償請求における実務でも同様です。

今回はまず、死亡事故の損害賠償金の男女格差(とりわけ年少女子)についてのこれまでの判例の潮流をみていき、

次に昨今の社会情勢を踏まえた今後の判例の動向について死亡事故被害者専門弁護士が解説していきます。

弁護士法人小杉法律事務所では、死亡事故被害者専門弁護士による無料相談を行っております。

ご家族が死亡事故に遭われ、お困りの方はぜひ一度無料相談をお受けください。

死亡事故被害者専門弁護士による無料相談はこちらのページから。

死亡事故の賠償金で男女差別が生じる費目(死亡逸失利益と死亡慰謝料)

死亡事故被害者への損害賠償金で男女差別が生じる費目は、大きく分けて2つです。

1つ目が、将来働いて得ることができたはずのお金が得られなくなった損害である死亡逸失利益。

2つ目が、精神的な苦痛を受けたことに対する死亡慰謝料。

順番に見ていきましょう。

そもそも死亡逸失利益とは?

そもそも死亡逸失利益とは、上で見たように将来働いて得ることができたはずのお金が得られなくなった損害のことです(年金収入でも逸失利益を請求することはできますが、このページでは年金部分は割愛し、就労部分に限って説明致します。)。

死亡事故被害者の逸失利益の算定は、以下の数式で行われます。

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数)

聞きなれない言葉が多いと思いますので1つずつ解説していきます。

まず、基礎収入はいわば、死亡事故被害者の方がどれだけの金額を得ることができる能力があったかを示すものです。

給与所得者の場合、原則として交通事故前年の収入を基礎収入とします。

次に、生活費控除率とは、文字のとおり、生活費として控除する率です。

死亡事故被害者は事故により、将来働いて得ることができたはずのお金が得られなくなってしまいます。

その一方で、今後生活するために必ず支出しなくてはならない生活費もかからなくなります。

つまりこの生活費分を差し引かなければ、その被害者が生きていた場合の想定とはかけ離れた金額が逸失利益として算定されてしまいます。

その被害者が生きていた場合の想定と限りなく近づけるために、生活費控除率を考慮しなければならないのです。

生活費控除率についての詳細はこちらのページをご覧ください。

最後に、就労可能年数(に対応するライプニッツ係数)についてです。

就労可能年数は、これも文字のとおり、就労(働くこと)が可能だった年数のことです。

原則として死亡事故発生日における年齢から67歳までの期間とされています(50代以降の被害者の場合は平均余命の1/2までの期間となることがあります。)。

寿命で亡くなるその瞬間まで働き続けることは通常の場合あまり考えられません。

そこで、裁判所は、大多数の人は67歳くらいまでで就労を終えるという前提で、就労可能年数を捉えています。

就労可能年数に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。

例えば基礎収入が100万円で、就労可能年数が10年とし、中間利息を一切考慮しない場合の逸失利益は1000万円です。

この逸失利益1000万がどうやって被害者に支払われるかというと、示談(裁判)終結後1か月以内に、全額がまとめて支払われることが多いです。

死亡事故の損害賠償金の支払いは一時金による支払いが原則だからです。

問題はこの1000万円全額をまとめて支払うことが実態に則しているかということです。

この1000万円について民法所定の利率年3%で運用した場合、10年後には1000万円以上になってしまいますよね?

逸失利益として認定される額が1000万円であるにもかかわらず、

民法所定の利率で運用した結果、利息分が逸失利益の認定額よりも大きくなってしまいます。

これを防ぐために、ライプニッツ係数と呼ばれる係数をかけ、民法所定の利率で運用した結果、10年後にちょうど1000万円になるように調整が入るというわけです。

改めて逸失利益の算出方法を整理しましょう。

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数)

逸失利益の算出方法を確認したところで、なぜ逸失利益に男女差が生じるのかを見ていきます。

死亡逸失利益に男女差が生じてしまう理由① 基礎収入が異なる

死亡逸失利益に男女差が生じてしまう理由の一つ目は、基礎収入が異なることです。

既にバリバリ働いているような方の場合、基礎収入は死亡事故前の収入からおおよその検討を付けることができます。

このような方の場合、個々人によって基礎収入が異なったとしても、それは性差ではなく個人差です。

しかし、年少者に代表されるような、死亡事故前の収入を把握することができない方の場合はどうでしょうか?

この、年少者の逸失利益の算定が難しい理由に、逸失利益に男女差が生じてしまう理由が隠れています。

年少者の逸失利益算定が難しい理由

年少者の逸失利益算定は極めて難しいです。

それは、年少者の「基礎収入」が判然としないためです。

先ほどまで見てきたように、「基礎収入」は「死亡事故被害者の方がどれだけの金額を得ることができる能力があったかを示すもの」です。

しかし年少者はどうでしょう?

小さな子ども達は無限の可能性を秘めていますから、将来どれだけの金額を得ることができる能力があるかなど計りようがありません。

この計りようがない年少者の逸失利益について、少しでも実態に則した金額を算定するため、現在まで様々な議論が展開されてきました。

以下では順にそれを見ていきます。

年少者の逸失利益についての最高裁判決(最高裁判所第三小法廷昭和39年6月24日判決(民集18巻5号874頁))

この最高裁判決が出るまで、幼児の逸失利益は認められていませんでした。

それは、「幼児は将来どういった生活を営むかの予想が全くできず、逸失利益の算定が不可能だ」という理由からでした。

しかし、この判決で次のように判示されます。

「年少者死亡の場合における右消極的損害の賠償請求については、一般の場合に比し不正確さが伴うにしても、裁判所は、被害者側が提出するあらゆる証拠資料に基づき、経験則とその良識を十分に活用して、できうるかぎり蓋然性のある額を算出するよう努め、ことに右蓋然性に疑がもたれるときは、被害者側にとつて控え目な算定方法(たとえば、収入額につき疑があるときはその額を少な目に、支出額につき疑があるときはその額を多めに計算し、また遠い将来の収支の額に懸念があるときは算出の基礎たる期間を短縮する等の方法)を採用することにすれば、慰藉料制度に依存する場合に比較してより客観性のある額を算出することができ、被害者側の救済に資する反面、不法行為者に過当な責任を負わせることともならず、損失の公平な分担を窮極の目的とする損害賠償制度の理念にも副うのではないかと考えられる。要するに、問題は、事案毎に、その具体的事情に即応して解決されるべきであり、所論のごとく算定不可能として一概にその請求を排斥し去るべきではない。」

簡単に言えば、「個別具体的事情を考慮して、頑張って逸失利益を算定できるように努めましょう」ということです。

この判決が出て以降、実務においては年少者の逸失利益の算定に、厚生労働省が毎年発表する賃金構造基本統計調査(通称「賃金センサス」)を利用する運用が一般的となりました。

この賃金センサスとは、「主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするもの」(厚生労働省ホームページより引用)とされています。

この賃金センサスに記載の賃金額を基礎収入として、年少者の逸失利益を算定することになったわけですが、ここに男女差が生じる原因があります。

年少男子の逸失利益算定の基礎収入には、原則「男性学歴計全年齢平均」の賃金額が用いられます。

一方で年少女子の逸失利益算定の基礎収入には、原則「女性学歴計全年齢平均」の賃金額が用いられるという運用になりました。

年少男女の逸失利益基礎収入に差が生じてしまう理由

年少男女の基礎収入に差が生じてしまう理由はとても単純です。

「男性学歴計全年齢平均」の賃金額と、「女性学歴計全年齢平均」の賃金額に差があるからです。

令和3年賃金センサスによれば、「男性学歴計全年齢平均」の賃金額は546万4200円であり、「女性学歴計全年齢平均」の賃金額は385万9400円です。

これをそのまま用いるわけですから、当然男女の逸失利益に差は生じてしまいます。

しかし、これは本当に正しい運用と言えるでしょうか?

例えば同じバスで同じ幼稚園に通う幼児の男女が交通事故で両名とも亡くなってしまったような場合、

性別が異なるというだけで受け取れる賠償額が異なるという運用は合理性を欠いているように思われます。

逸失利益男女差に関する議論の潮流

女性労働者平均の賃金額に家事労働分を加算する←最高裁判所昭和62年1月19日判決(民集41巻1号1頁)により否定される

最初に考えられたのは、女性労働者平均の賃金額に、家事労働分を加算して男性労働者平均の賃金額に近づけるという対処法でした。

しかし、この対処法は最高裁判所昭和62年1月19日判決により否定されます。

「専業として職業に就いて受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには、将来労働によつて取得しうる利益は右の算定によつて評価し尽くされることになると解するのが相当であり、したがつて、これに家事労働分を加算することは、将来労働によつて取得しうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。そして、賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ、女子の将来の得べかりし利益を算定するに当たつて、予測困難な右格差の解消ないし縮少という事態が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ、これを不法行為者に負担させることは、損害賠償額の算定方法として必ずしも合理的なものであるとはいえない。したがつて、得べかりし利益を算定するにつき、受けるべき給与額に更に家事労働分を加算すべきではないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。」

この判決では、「将来労働によって取得しうる利益」(逸失利益)に家事労働分を加算することは二重に評価計算することになるから相当ではないとして、

女性労働者平均の賃金額に家事労働分を加算して男性労働者平均の賃金額に近づけるという対処法を否定しています。

なお、緑部分は男女間の平均賃金の格差が現に生じており、その格差が解消ないし縮小することが確実でない現時点(昭和62年時点)で、

女性労働者の基礎収入に男性労働者平均の賃金額を採用することは合理的ではないという説明をしています。

この判決が出て以降しばらくは明確な年少女子の逸失利益の算定方法がなく、各裁判所の判断に委ねられることになりました。

幼児・生徒・学生の逸失利益基礎収入には全労働者平均の賃金額を用いるべき 平成11年11月22日三庁共同提言「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」

昭和62年の最高裁判決から12年後、幼児・生徒・学生の逸失利益基礎収入について新しい提言がなされます。

平成11年11月22日に、三庁(東京地方裁判所・大阪地方裁判所・名古屋地方裁判所の民事交通部)から、「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」がなされました。

その背景には、これまで見てきたように、年少者(若年者)の逸失利益の明確な算定方式が存在せず、合理性や平等性が失われていたということがあります。

三庁共同提言にも、「算定方式の差異から生じる地域間格差の問題を早急に解決することが求められているものといわざるを得ない。」との記述が登場します。

三庁共同提言において、幼児・生徒・学生の基礎収入には基本的に、男女別ではなく全労働者平均の賃金額を用いるべきとされました。

この背景には、昭和62年の判決当時と比較して女性労働者の平均賃金が上昇したことや、

労働における男女平等の考え方が浸透してきたこともあると思われます。

一方で三庁共同提言の中では、「人身損害賠償額の算定においては、前記の地域間格差の問題のみならず、男女間格差の問題なども存在する。

しかし、これらの問題については、是正の必要性及びその可否について多くの検討すべき要素があり、

直ちに解決することは困難であり、現時点において早急に結論を出すことは必ずしも相当ではないと考えられるので、

更に検討を重ね、徐々にその問題の解消に努めていくこととしたい。」

との記述もあり、幼児・生徒・学生の基礎収入に全労働者平均の賃金額を用いるという対処法は、

あくまで各裁判所における判断を性急に統一するための応急処置であったことがうかがわれます。

この提言で、年少女子の逸失利益算定における基礎収入についての議論は一応の終幕を迎えることになりました。

これはあくまで提言であり、強制力は持たないものですが、現在の裁判実務ではこの方法を採用するものが多く登場しています。

なお、年少男子の逸失利益の算定においては男性労働者平均の賃金額(全労働者平均の賃金額より高い)が利用されることも多く、

依然として基礎収入には男女差が生じています。

死亡逸失利益に男女差が生じてしまう理由② 生活費控除率が異なる

上で見たように、生活費控除率は、逸失利益から差し引く、今後生活するために必ず支出しなくてはならない生活費の額を決定する率です。

上で見たように、生活費控除率は、逸失利益から差し引く、今後生活するために必ず支出しなくてはならない生活費の額を決定する率です。

ここで重要なのは、この「生活費」とは、「被害者本人が自分の生活のためだけに支出する額」をいう、ということです。

下のリストは、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター編)に記載されている、

裁判における生活費控除率の基準です。

| 一家の支柱(被扶養者が1人) | 生活費控除率40% |

| 一家の支柱(被扶養者が2人以上) | 生活費控除率30% |

| 女性(主婦・独身・幼児等を含む) | 生活費控除率30% |

| 男性(独身・幼児等を含む) | 生活費控除率50% |

独身男性に比べて被扶養者が1人の場合や2人以上の場合の生活費控除率が低くなっているのは、

被扶養者がいると、自分の生活のためだけに支出する額が抑制されるから、というのが表向きの理由です。

隠された理由として、死亡事故により夫を失ってしまった妻や、父を失った子どもの将来の生活保障のために、

独身男性に比べてより多額の逸失利益を認め、被扶養者だった人たちにお金を残す必要があるという扶養される利益への配慮があります。

また、女性の生活費控除率に幅があるのは、基礎収入との関係です。

基礎収入に全労働者平均の賃金額を用いる場合には、生活費控除率を45%とすることが多いですが、

基礎収入に女性労働者平均の賃金額を用いる場合には生活費控除率を30%とすることが多いです。

これは、生活費控除率を変化させることで、基礎収入に用いた賃金額の差がそのまま最終的な逸失利益全体に大きな影響を与えないようにしているためです。

令和3年賃金センサスを用いて、この差異が持つ意味をみてみましょう。

令和3年賃金センサスによると、女性労働者平均の賃金額は385万9400円、全労働者平均の賃金額は466万1800円です。

今回死亡事故により亡くなってしまった女性を10歳とします。

就労可能年数は原則67歳までですが、18歳までは就労していなかったであろうということで計算されますので、対応するライプニッツ係数は67歳までのライプニッツ係数27.1509-18歳までのライプニッツ係数7.0197=20.133となります。

女性労働者平均の賃金額(385万9400円)を使用した場合、生活費控除率は30%ですから、この方の逸失利益は、

385万9400円×(100%-30%)×20.133≒5439万0910円となります。

一方、全労働者平均の賃金額(466万1800円)を使用した場合で、生活費控除率は45%とすると、この方の逸失利益は、

466万1800円×(100%-45%)×20.133≒5162万0810円となります。

ちなみに、男性労働者平均の賃金額(546万4200円)を使用し、生活費控除率を50%とした場合の逸失利益は、

546万4200円×(100%-50%)×20.133≒5500万5369円となります。

このように、逸失利益基礎収入として使用する賃金額に合わせて生活費控除率が変動し、最終的な逸失利益の額に大きな差が生じないような運用がされています。

生活費控除率は、いわば、損害賠償額算定における調整機能を果たす役割を担っているということもできるかもしれません。

ですから、生活費控除率の差異は逸失利益に男女差が生じてしまう理由というよりもむしろ、

基礎収入で生じた男女差を小さくし、逸失利益に男女差が生じてしまわないようにするものといえます。

しかしながら、生活費控除率で男女格差を縮める施策を打ったとしても、上記計算例のとおり、依然として男女間で数十万円~数百万円単位の賠償額の差が生じています。

なお、死亡逸失利益の生活費控除率についての解説はこちらをご覧ください。

死亡慰謝料における男女間格差

父親(夫)と母親(妻)で死亡慰謝料の金額が異なる

生活費控除率と同様に、死亡事故による裁判基準の慰謝料額の基準も、亡くなった方の属性によって大まかな区分があります。

ただし、あくまでこれは一応の目安であり、具体的な斟酌事由により増減されるべきとされています。(『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター編)参照)

なお、ここでいう死亡慰謝料には、亡くなった本人の慰謝料だけではなく、近親者慰謝料も含まれています。

| 一家の支柱 | 死亡慰謝料2800万円 |

| 母親・配偶者 | 死亡慰謝料2500万円 |

| その他(独身の男女・子ども・幼児等) | 死亡慰謝料2000万円~2500万円 |

なお死亡慰謝料の概観についてはこちらのページで解説しておりますのでご覧ください。

なぜ、当事者の属性によって慰謝料額が異なるのでしょうか?

交通事故により突然命を奪われた悲しみや無念は、当事者の属性にかかわらず、全員に共通しているはずです。

全員が一律に同じ基準額で、斟酌すべき事由があれば増減するという運用でも良かったと思われますが、実務の運用はそうはなりませんでした。

それは、先ほども言ったように、死亡慰謝料には遺された近親者の慰謝料が含まれているからです。

逸失利益の場合と異なり、死亡慰謝料の領域では、年少者における男女差というのは観念できません。

しかし、家庭を持っている世代では、死亡慰謝料額に男女差が存在します。

家計を一人で支えているような、まさに一家の支柱が交通事故により亡くなってしまった場合、

遺族は突然無収入で暮らしていかなければならなくなります。

そういった遺族の今後の生活を支えていくために、多額の損害賠償金が必要になるわけです。

死亡事故の損害賠償額とは、表向きは亡くなってしまった方の損害を金銭で評価した額ですが、

裁判所がこれだけの金額を認めれば、遺された家族が生活に困らないだろうと判断する額でもあります。

つまり、死亡事故の損害賠償額の算定と、遺族の生活保障は表裏一体の関係にあるといえます。

だからこそ、死亡慰謝料の基準には近親者慰謝料が含まれており、

当事者の属性(=被扶養者の存在)によって金額が異なるということになります。

一家の支柱と母親は違うのか?

上で見たような理由で、一家の支柱や母親・配偶者とその他の方の死亡慰謝料が異なるのは理解できます。

しかし、一家の支柱と母親の死亡慰謝料が異なる理由は何でしょうか?

慰謝料はあくまで、死亡事故によって受けた精神的苦痛を金銭で評価した額です。

お父さんが亡くなった子どもと、お母さんが亡くなった子どもが受ける精神的苦痛に差があるでしょうか?

一家の支柱である父親と主に家事を行う母親の収入に差があり、一家の支柱である父親が亡くなった場合にはより多額の賠償金を遺族に残さなければならない、という考えはあり得ますが、

それは逸失利益で考慮すべき事情です。

更に言えば、女性の社会進出が進み、男女間の収入格差が小さくなっている昨今においては、

旧来の家制度に端を発する一家の支柱という考え方はいささか時代錯誤であるように思われます。

個別具体的な事情を斟酌して慰謝料額を変動させることで対応が図られていますが、時代に則した抜本的な変更が必要なタイミングに来ているようにも思われます。

死亡逸失利益や死亡慰謝料額に関係する近年の変化

昭和後期~令和にかけての男女賃金格差の推移

死亡逸失利益にしても、死亡慰謝料にしても、男女の間に収入の差があり、男性が一家の支柱であるという固定観念のもとに理論が組み立てられています。

ですが、こういった固定観念は、男女平等に向けた取り組みが一般化している昨今においては、

もはや通用しなくなりつつあると思われます。

それは、現に男女の間の収入の差が小さくなっているからです。

厚生労働省令和3年賃金構造基本統計調査

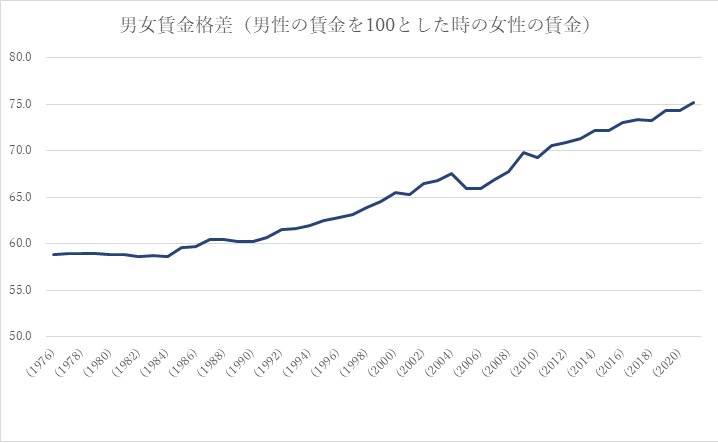

上のグラフは、厚生労働省令和3年賃金構造基本統計調査 統計表をもとに作成した、男女賃金格差の推移を示すグラフになります。

グラフで一目でわかるように、男性の賃金を100とした時の女性の賃金は年々向上しており、令和3年には75.2という数値になりました。

今後も男女間賃金の格差はどんどん小さくなっていくと思われます。

それは、男女の間の収入の差をもたらしている要因が年々改善されているからです。

男女の間に収入の差をもたらしている要因

男女の間の収入の差が小さくなっている理由を考えるためには、男女の間に収入の差をもたらしている要因を考える必要があります。

- 女性管理職が少ない(昇進が男性と比較して遅い)

- 結婚や出産を機に退職する人数が男性と比較して女性の方が多い(退職した人の収入は0扱いになる)

- 退職した女性が社会復帰する場合はパート・アルバイトが多い

個々の会社内部の空気などにもよって変わる部分なので、一概に確定的な要因を挙げることは難しいですが、

一般に妥当するものとして挙げられる要因はこのようなところでしょうか。(厚生労働省 「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」参照)

3つ挙げていますがこれらは完全に分けられるものでもありません。

お互いがお互いに影響しあっている要因でもあります。

結局のところ、男女の間に収入の差を生じさせている問題は、

社会や職場が家事・育児と仕事との両立ができるような制度を構築できておらず、

かつ女性が家事・育児を担当し、社会復帰はしないという固定観念が社会や職場に蔓延しているということに収斂するでしょうか。

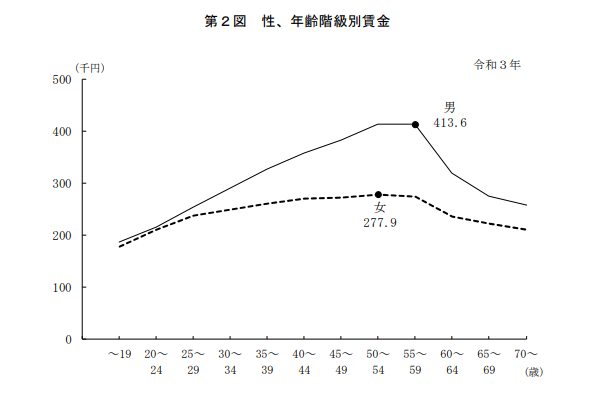

これを示す有意な証拠として、令和3年賃金センサスにおける男女の年齢階級別賃金額をみてみましょう。

厚生労働省 令和3年賃金センサスより引用

上の図で見て分かるように、20代のうちは男女の間に賃金額の差はほとんどなく、男女とも右肩上がりです。

しかし、30代以降男性の賃金額は右肩上がりで上昇しているのに対し、女性の賃金額はほぼ横ばいです。

20代のうちは賃金額に差がないわけですから、雇入れ時やその後数年にわたって賃金額に差が生じるような事由は無い=能力による差異ではないということです。

能力による差異ではないということは、社会や職場といった雇用する側の環境作り、意識改革によって賃金額の差は小さくできるということです。

そして、そういった動きは近年ますます活発になっています。

男女平等に向けた社会の動き

平成27年 女性の職業生活における活動の推進に関する法律(女性活躍推進法)が制定される

第1条「この法律は、・・・、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。」

第2条の2「女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。」

この法律は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能とするために制定された法律です。

つまり、女性が結婚や出産に伴って退職し、育児が落ち着いてからパート・アルバイトとして社会復帰するライフスタイルというよりも、

産休・育休の制度を充実させることで、女性がその会社で継続的に働くことができるライフスタイルを可能とするための法律です。

平成28年 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)が改正される

第11条の3の1「事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

この男女雇用機会均等法の2015年の改正によって、「妊娠・出産等関係言動問題」(いわゆるマタニティハラスメント)に対する、

国・事業者・労働者の努力義務が明記されました。

妊娠や出産をはじめとした、女性労働者に対する社会や職場の固定観念の改革に向けた取り組みと言えるでしょう。

令和3年 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休養法)が改正

この改正により、令和4年4月1日から、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

②育児休業の取得の状況の公表の義務付けがなされます。

また、令和4年10月1日から、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設が施行されます。(以下の表のとおり)

| 育児休業は子が1歳になるまで取得可能 | 育児休業は子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |

| 休業の1か月前までに申し出る必要あり | 休業の2週間前までに申し出ればOK |

| 分割して育児休業の取得が不可 | 分割して2回育児休業が取得可能 |

育児休業の取得率が、女性はこの15年ほど80%以上であるのに対し、男性が令和元年に約7%にとどまっている現状(厚生労働省「雇用均等基本調査より」)を改善するために、

男性が育児休業を取得しやすい環境づくりに向けた取り組みがされているといえます。

令和4年 女性の職業生活における活動の推進に関する法律(女性活躍推進法)が改正

この改正により、

- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の公表が義務付けられる範囲が拡大されました。

改正前は常時雇用の労働者が301人以上の企業に限られていましたが、改正により、常時雇用の労働者が101人以上の企業まで範囲が拡大されます。

実績を公表するためにはその実績を作る必要がありますから、この改正により雇用環境の整備が進むものと思われます。

令和4年10月 社会保険の被保険者になる短時間労働者の範囲が拡大(=扶養控除適用の範囲が縮小)

令和4年10月から、社会保険の被保険者になる短時間労働者の範囲が拡大されます。

改正の目的は、「今後の社会・経済の変化を展望すると、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延伸し、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれる中で、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る」ためとされています。(厚生労働省 年金制度改正法の概要ページより引用)

主たる目的は年金制度を改革し、高齢者の生活保障制度を維持することですが、それに付随するかたちで扶養控除適用の範囲が縮小します。

扶養控除適用の範囲が縮小すると、これまで、いわゆる106万円の壁を気にしてシフトを調整していたパート・アルバイト労働者が、

106万円の壁を気にする意味が無くなるので、よりシフトを増やす方向に舵を切るでしょう。

高齢者の生活保障制度の維持は、今後も継続して対策が必要になる問題ですから、扶養控除適用の範囲はますます縮小していくものと予測されます。

つまり、プラスの作用ではありませんが、こういった変更も、結果として女性労働者の賃金額向上に繋がる可能性があります。

今後死亡逸失利益や死亡慰謝料の基準が見直される可能性は大いにある

これまで見てきたように、現に男性労働者平均の賃金額と女性労働者平均の賃金額との差は縮まっており、

その差を作り出している要因も、未だ十分とは言えないまでも対策がとられています。

女性の社会進出・社会復帰は今後ますます活発になり、共働き世帯が増加し、一人一人の生き方が多様化していく中で、

死亡事故の被害者が男性か女性か、一家の支柱であるかないかなどで区分している裁判基準は見直しが必要な時期が来ていると思われます。

現状は個別具体的な事情を斟酌して、事案ごとに検討を加えることで一応の対策とされていますが、

今後先例的な判決が出ることにより、この基準が見直されることは十分に考えられます。

弁護士法人小杉法律事務所は死亡事故被害者専門弁護士事務所として、被害者の方が受け取れる損害賠償額を増額を目指していく中で、

控訴や上告をすることによって、こういった先例的な判決を取ることを目指しています。

具体的には、賃金センサスというのは男女格差が存在する世代を含む平均賃金ですので、この数値をもとに、若い世代の将来収入を考えるということ自体が間違っていると考えています。

平均賃金というのは経済情勢にも影響されるものですので、一概には言えませんが、「男が働き、女は家事をする」から「男も女も関係なく働く」といった価値観の変化は紛れもなく存在します。

他方で、逸失利益という、将来を想像した損害算定をする場合、基準となる数値は必要となってきます。

そこで、男女格差が存在する世代を含む平均賃金を参照して、若い世代の将来収入を考えるときは、男性の賃金センサスを、男女問わず適用するのが実態に即したものと考えます。

また、子を扶養する父母を被害者とする場合の死亡慰謝料の基準については、親の性別を問わず、一家の支柱基準の慰謝料算定を行うのが実態に即したものであると考えます。

若しくは、日本のような画一的な慰謝料基準ではなく、ヨーロッパ諸国の裁判所の考え方のように、仕事内容・趣味・ライフスタイルなど個別事情を具体的に検討したうえで、被害者に応じた死亡慰謝料額を算定するという方式に変えるべきだと考えています。

ただし、こういった類の判決は狙って取れるものではありません。

お一人お一人の事案に真摯に向き合い、死亡事故の被害者の方に少しでも多くの損害賠償金を受け取ってもらうために尽力した結果、

それが基準の見直しに繋がっていた、というものだと思います。

弁護士法人小杉法律事務所は死亡事故の被害者の方お一人お一人に真摯に向き合い、少しでも多くの損害賠償金を受け取ってもらうために尽力しています。

死亡事故でお困りの方は、いつでも弊所の死亡事故被害者専門弁護士にお問い合わせください。

弁護士

弁護士