その他分類 後遺障害 慰謝料

交通事故で遷延性意識障害を負った家族のために知るべき慰謝料請求のポイント

2025.01.20

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

- 遷延性意識障害の定義と症状

- 遷延性意識障害の後遺障害等級認定基準

- 遷延性意識障害の場合の慰謝料請求

- 適切な慰謝料を請求するためのポイント

等について解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、被害者の方お一人お一人にとって最も適切な賠償を得られるようサポートさせていただきます。

ご家族が交通事故に遭い、お困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

弁護士法人小杉法律事務所における交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士のサポートの詳細についてはこちら:被害者をナメるな

遷延性意識障害とは?その特徴と原因

遷延性意識障害の定義と症状

『標準脳神経外科学第16版』(医学書院)(142頁及び280頁)によれば、

遷延性意識障害とは、「頭部外傷や脳内出血などのため昏睡状態に至り、生命の危機を脱したのちに開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通能力を喪失した状態のことを言う」とされています。

植物状態という表現をされることもありますが、脳死とは異なり意識障害の一つですので、まれに回復することもあると言われています。

日本脳神経外科学会では、以下の6つの条件が3か月以上続く場合を遷延性意識障害と定義しています。

- 自力移動ができない

- 自力で食物を摂取できない

- 糞・尿失禁状態である

- 眼球が物を追うことはあるが認識はできない

- 「目を開け」「手を握れ」等の簡単な命令に応じることがあるが、それ以上の意思疎通はできない

- 声は出るが意味のある発語ではない

これを見てお分かりいただけるように、遷延性意識障害は非常に重篤な障害であり、

被害者ご本人はもちろんご家族にとっても将来にわたって大きな影響が生じることが多いです。

交通事故が引き金となるケース

遷延性意識障害は、多くの場合、交通事故に起因する頭部外傷がその引き金となります。

特に、びまん性軸索損傷や脳挫傷といった脳への重大な損傷が生じた際に、この症状が発生することがあります。

また、このような重篤な障害が生じると、被害者本人はもちろんですが、その家族も精神的・経済的な負担を強いられるケースが多く、

早めに弁護士に相談し適切なサポートを受けることで、少しでも負担を小さくすることが大切です。

高次脳機能障害との違い

遷延性意識障害と高次脳機能障害は混同されることがありますが、これらは異なる状態を指します。

高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることによって認知機能や行動制御が難しくなる障害のことです。

一方、遷延性意識障害は、交通事故などで深刻な脳のダメージを受けた結果、ほとんど意識が戻らない、いわば「眠ったままのような」状態が続くことを特徴としています。

高次脳機能障害の場合、治療やリハビリを行うことである程度の回復が見込める場合がありますが、

遷延性意識障害の場合、現在では効果的な治療法が確立されておらず、長期間の介護が必要になるケースがほとんどです。

このような違いを正確に理解することで、適切な慰謝料請求や手続きを進める上で重要になります。

遷延性意識障害の後遺障害認定基準

遷延性意識障害が発生した場合には、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

交通事故の場合には、後遺障害等級の認定は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び別表第2に基づいて行われることが多いです。

損害賠償請求実務においては、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の金額だけでなく、

将来治療費や将来介護費の必要性なども、認定された後遺障害等級と連動して評価されることが多いです。

ですから、適切な後遺障害等級認定を得ることが、適切な賠償金を獲得するための第一歩ということもできます。

ただし実際のところ、遷延性意識障害は基本的に最も重度と評価される別表第一第1級1号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として認定されることが多いです。

この等級は介護を常に必要とし、意思疎通ができない状態にある場合を想定しています。

交通事故により、遷延性意識障害が生じたという判断がされれば、基本的にはこの別表第一第1級1号に該当すると判断されることになります。

慰謝料請求の基本と適切な手続

遷延性意識障害で請求可能な補償項目

交通事故によって遷延性意識障害を負った場合には、被害者やその家族は、

- 治療関係費

- 入院雑費

- 通院交通費

- 休業損害

- 逸失利益

- 入通院慰謝料

- 後遺症慰謝料

- 近親者の慰謝料

- 将来治療費

- 将来雑費

- 将来介護費

- 後見等関係費用

- 自動車・家屋改造費、転居費用

- 付添看護費用

- 物損、着衣損害、携行品

などの非常に多岐にわたる損害の賠償を請求することができます。

いずれの費目にしても被害者ご本人や被害者のご家族にとって最も適切な金額を獲得するためには、

弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

成年後見人制度の活用

遷延性意識障害を負うと、意思疎通がほとんどできないため、被害者本人が損害賠償請求を行うことが困難です。

この場合、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任することが必要となります。成年後見人は、被害者の代わりに慰謝料請求を含む法的手続を進めることができます。

成年後見人には、家族が選ばれる場合が多いですが、場合によっては中立的な専門家が選任されることもあります。

この手続には書類の準備や家庭裁判所での選任手続きが必要となるため、迅速に進めるためには弁護士などの法律専門家に相談することをおすすめします。

損害賠償請求のプロセス

遷延性意識障害の被害者の方の損害賠償請求は、以下のプロセスで行われます。

まず初めに、交通事故の加害者側の保険会社へ連絡し、損害賠償の請求意思を伝えます。

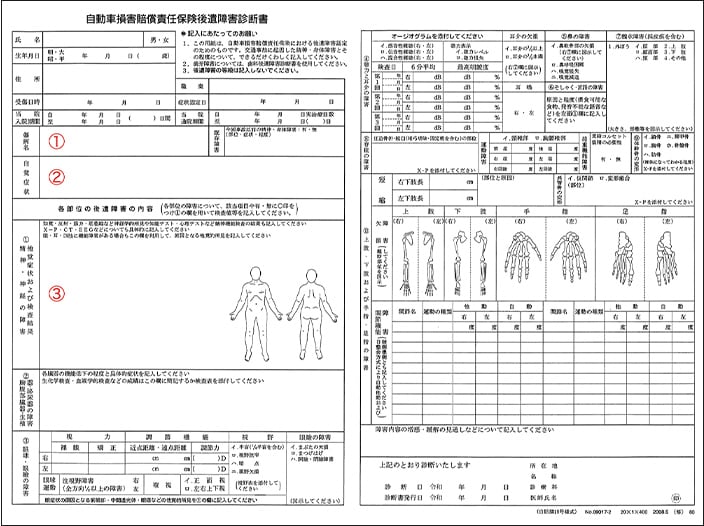

次に、被害者が遷延性意識障害であることを証明する後遺障害診断書や医療記録を提出し、後遺障害等級の認定を申請します。

適正な等級認定を受けることは、請求金額に大きく影響するため、医師の協力を仰ぎながら内容を確認するのが重要です。

その後、賠償額の提示が保険会社から行われます。

ただし、遷延性意識障害の損害賠償金は極めて高額になることが多いため、示談段階で保険会社の決済が下りることはほとんどありません。

弁護士のサポートを受けながら裁判手続を進めていくことになることが多いです。

必要な書類と証拠の準備

交通事故で遷延性意識障害を負った場合の損害賠償請求には、適切な書類と証拠を揃えることが非常に重要です。

具体的には、以下のような書類を準備する必要があります。

- 交通事故証明書

- 被害者の入院・治療記録

- 後遺障害診断書

- 介護費用の明細や見積書

- 家族の精神的負担を示す証拠(通院記録など)

また、被害者の状況や家庭環境によっては、その他の証拠が求められることもあります。

たとえば、自宅で介護を行う場合には、住宅の改修費用を証明する見積書が必要です。

遷延性意識障害の損害賠償請求は、事故前と事故後の、被害者ご家族の生活の変化を裁判官に分かってもらうことが必要ですから、

生活の実態を示す証拠を丁寧に収集していくことが大切です。

これらの証拠を不備なく揃えるためにも、専門弁護士のアドバイスを受けると安心です。

遷延性意識障害の慰謝料算出と相場について

後遺障害等級1級の基準と金額

遷延性意識障害は、交通事故による最も重篤な後遺障害の一つであり、遷延性意識障害という診断が下れば基本的には後遺障害等級第1級に該当するという判断がされます。

後遺障害等級第1級の慰謝料は裁判基準で2,800万円程度が一つの目安となります。

このほかに、近親者固有の慰謝料として近親者一人につき100万円~300万円程度の慰謝料が認められることがあります。

(近親者固有の慰謝料の認定については最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決(民集第12巻12号1901頁)を参照)

この慰謝料とは別に、後遺障害等級第1級が認定された場合には、

労働能力を全く喪失したということで、後遺症逸失利益の請求が可能になります。

この後遺症慰謝料と後遺症逸失利益は損害賠償額の中でも多くを占める重要な費目となります。

介護費用や特別な経費の算定

遷延性意識障害を負った場合、基本的には被害者の方が亡くなるまでの常時介護が必要となり、

介護費用や医療ケアに係る費用が損害賠償の重要な項目となります。

具体的には、介護者が家族である場合には将来にわたって1日につき8000円や、プロの介護サービスを利用する場合には実費が、将来介護費として請求できます。

また、自宅を被害者の介護に適した環境にリフォームする費用や、特殊なリハビリテーションに要する経費も請求可能です。

これらを適正に請求するためには、事故後の介護や医療に関する詳しい記録を残しておくことが重要です。

弁護士を通じた増額交渉の重要性

遷延性意識障害による慰謝料や賠償金の請求には、法的専門知識が必要不可欠です。

保険会社との交渉において、適正な後遺障害等級の認定や介護費用の算定を行うためには、交通事故に特化した弁護士のサポートが重要です。

特に、裁判基準を適用させるためには弁護士による増額交渉が必要となる場合が多いです。

弁護士は、適切な証拠書類の準備や保険会社との対話を代行し、被害者や家族への精神的・肉体的負担を軽減しながら最大限の補償を引き出すことができます。

遷延性意識障害は弁護士に相談しましょう

交通事故でご家族が遷延性意識障害という重度の後遺障害を負った場合、専門弁護士に相談することで多数のメリットを得られます。

まず、このようなケースでは法律的な知識や経験が不可欠です。

また、遷延性意識障害の介護は、ご家族にとって大きな精神的・肉体的負担となります。

賠償金の請求や示談交渉を弁護士に依頼すれば、手続きや書類準備に労力を割く必要がなくなり、介護や家族のケアに専念できます。

専門弁護士は、後遺障害等級の適正認定や慰謝料の算定、介護費用の適正化など、複雑な手続きを的確に進めます。

また、保険会社とのトラブルが起きた際には専門知識をもとに交渉を行い、ご家族が受け取るべき正当な賠償金や補償を確保するサポートを行います。

特に、遷延性意識障害に関する案件では、高額な介護費用や、将来的な生活費用を適切に請求するために、法律のプロの助けが重要です。

弁護士法人小杉法律事務所では、遷延性意識障害ではないですが、

被害者の方のご自宅を訪問させていただき、介護のご様子や生活のご状況についての写真を撮影させていただいて裁判で証拠として提出したことにより、

裁判基準を超える金額での解決をした事例が複数ございます。

- 関連記事:【高次脳機能障害 損害賠償賠償金約1億円→2.5億円までアップ】医師の意見書が決め手!損害賠償専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:高次脳機能障害により家族に大きなストレス|家族の大変さが理解されず約2200万円の示談提示⇒専門の弁護士により約8300万円で解決(介護状況を具体的に立証し自賠責3級認定を裁判で2級獲得)

何度も述べたとおり、遷延性意識障害で適切な賠償金を獲得するためには、

被害者の方お一人お一人の生活態様を丁寧に、性格に請求額に反映していくことが必要であり、

この点は損害賠償請求を専門としている弊所の強みだと思っております。

交通事故被害に遭い、ご家族が遷延性意識障害になられた方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士によるサポートの詳細についてはこちらから。

弁護士

弁護士