慰謝料 逸失利益

交通事故後の寝たきり生活の被害者を支える慰謝料や賠償金の基準と請求のコツを弁護士が解説

2025.01.20

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

- 交通事故が原因で寝たきりになるケース

- 寝たきりになった場合の慰謝料の相場

- 寝たきりになった場合の慰謝料請求のコツ

等について解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、ご家族が寝たきりになってしまいご不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による賠償金無料査定サービスの詳細についてはこちらから。

寝たきりと慰謝料の基本知識

交通事故が原因で寝たきりになるケースとは

交通事故が原因で寝たきりになるケースは、脳や脊髄に深刻な損傷を負う場合が多いです。

たとえば、車両同士の衝突や歩行者との接触事故、自転車による交通事故など、重大な外傷や頭部の打撲を引き起こす状況が典型的です。

特に、遷延性意識障害や四肢麻痺、高次脳機能障害といった後遺症につながることがあり、このような被害者は一日中ベッドで過ごす必要が生じる寝たきり状態に陥ることがあります。

お金の問題ではありませんが、現実的に収入が途絶えたり、高額な介護費がかかったりということになりますから、

適切な損害賠償を受けることは被害者家族にとって極めて重要です。

寝たきり状態で認められる後遺障害等級の概要

交通事故による寝たきり状態は、後遺障害等級の中でも重篤な等級に該当することが多いです。

後遺障害等級は1級から14級まで設定されており、寝たきりの場合は1級もしくは2級に認定されるケースが一般的です。

たとえば、遷延性意識障害の場合、最も重い1級の障害が認められることが多く、それに応じた慰謝料や賠償額が算定されます。

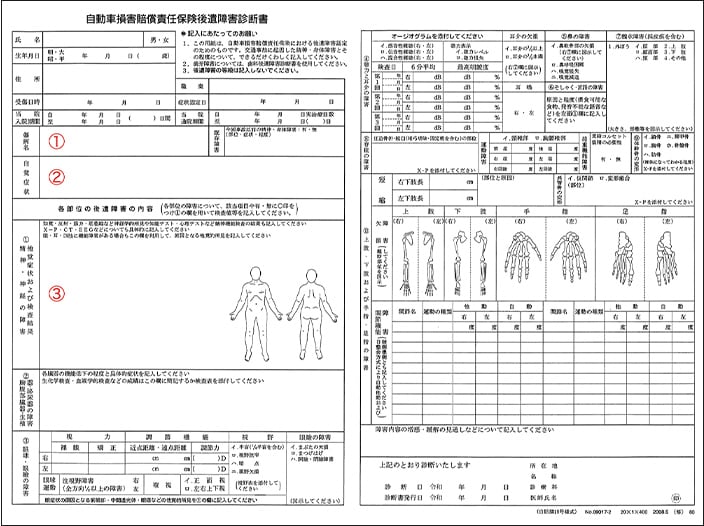

この等級認定は損害賠償請求の根拠となるため、医師による詳細な後遺障害診断書の提出が必要不可欠です。

慰謝料の種類や範囲について

慰謝料は、交通事故被害者が被る精神的苦痛に対する賠償として支払われます。

寝たきり状態の場合、被害者自身に対する慰謝料として、入院時の精神的苦痛や日常生活の喪失感に対する補償が行われます。

これを入通院慰謝料といいます。

また、慰謝料の範囲には、症状固定と判断された後も被害者が将来にわたって寝たきりで暮らさざるを得ない精神的苦痛も含まれます。

これを後遺症慰謝料といいます。

近親者慰謝料の考え方と請求範囲

被害者が寝たきり状態に陥る場合、被害者本人だけでなく、その家族や近親者にも大きな影響を与えます。

このような場合、家族が被る精神的苦痛に対し、「近親者慰謝料」が認められることがあります。

民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

とされており、被害者が亡くなった場合には民法上近親者慰謝料が認められることになっています。

これを踏まえつつ最高裁判所昭和33年8月5日判決(民集12巻12号1901頁及び判例時報157号12頁)では、

「死亡の場合でなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる」と判示されています。

この最高裁判決を踏まえ、交通事故で寝たきりになるような場合、とりわけ後遺障害等級第1級や第2級が認定されるような場合は、

近親者固有の慰謝料が認められます。

さらに、被害者の祖父母、孫、兄弟、または内縁の配偶者なども、条件によっては近親者として慰謝料請求権が認められることがあります。

最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決(民集28巻10号2040頁)でも、上記の条件に当てはまる近親者と実質的に同等の関係にある者にも、

近親者固有慰謝料請求権が認められたケースがあります。

この「近親者と実質的に同等の関係にある」かどうかの証拠として用いることができるのが、被害者参加した際の心情意見陳述書です。

被害者参加とは、刑事裁判に文字どおり被害者が参加できる制度のことをいいます。

被害者が重度後遺障害を負うような交通事故の場合は、実際に加害者が起訴される場合もあります。

この被害者参加制度では、被害者ご本人や被害者ご家族が気持ちを述べることができ、

その証拠を民事で利用することで、より高額な慰謝料を請求することができます。

慰謝料額に影響する要素と基準

後遺障害等級による慰謝料金額の目安

交通事故によって寝たきり状態になった場合、後遺障害等級が慰謝料額を決定する大きな要素となります。

後遺障害等級は症状の重さに応じて1級から14級までが設定されており、寝たきりの状態や遷延性意識障害などの重度な障害では、1級や2級の認定を受けることが一般的です。

後遺障害等級第1級が認定された場合には、2800万円が一つの目安となり、その請求額は被害者本人や家族の生活を支えるために重要な要素となります。

慰謝料算定における裁判基準と保険会社基準の違い

慰謝料を算定する際には、裁判基準と保険会社基準の違いを理解することが重要です。

裁判基準は過去の判例に基づき比較的高額な金額が認められる一方、保険会社基準では低めの慰謝料となるケースが多く見られます。

交通事故による寝たきり被害者の場合、慰謝料が高額となるために、保険会社内で決済が下りず、

保険会社からは実際の被害や負担を十分に反映していない金額が提示されることが一般的です。

そのため、適正な慰謝料を受け取るには裁判基準を基にした主張や交渉が必要となり、弁護士のサポートが有効です。

将来の介護費用や特別な保障が考慮される場合

交通事故で寝たきり状態となった場合、将来的な介護費用や特別な保障が賠償額に含まれることがあります。

遷延性意識障害や重度の後遺症を持つ被害者に対しては、在宅介護や施設介護の費用を長期的に見積もる必要があります。

これには、職業介護人を雇用する費用、医療機器、リフォームなど住宅改修の費用などが含まれます。

こうした将来の出費を正確に算出し、適切な賠償請求を行うことで、被害者と家族の生活基盤を守ることが可能です。

逸失利益と寝たきり被害者の賠償請求との関連

寝たきり状態となった被害者の賠償請求において、逸失利益は重要な要素の一つです。

逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や利益を指します。

例えば、就労可能であった期間における給与やボーナスといった収入がこれに含まれます。

寝たきり状態となると被害者自身が労働することが困難となるため、この逸失利益を適切に算定することで、公平な賠償を求めることができます。

特に被害者が一家の大黒柱として家計を担っていたような場合には、適切な逸失利益を計算することが、

その後のご家族の未来を守ることにも繋がります。

寝たきり被害者のための請求をスムーズに行うコツ

後遺障害等級の認定を確実に受けるポイント

交通事故で寝たきりの状態になった被害者が慰謝料やその他の賠償を請求するためには、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

この認定により、被害者がどれほどの障害を負ったかを客観的に示すことができます。

認定を確実に受けるためには、まず医師の後遺障害診断書を適切に取得することが必要です。

また、交通事故に起因する寝たきりの特性上、診断書には遷延性意識障害や四肢麻痺、日常的な介護の必要性といった具体的な症状が記載されていることが求められます。

さらに、申請の際には専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料請求に必要な書類の準備方法

慰謝料請求をスムーズに進めるためには、必要な書類を確実に揃えることが大切です。

具体的には、医療関係の診断書や診療明細書、後遺障害診断書や介護費用の見積書などがあります。

また、事故発生状況を証明するための交通事故証明書も必須です。

さらに、被害者が寝たきりの状態によって日常生活にどのような支障が出ているのかを示す証拠資料も準備しておくことが求められます。

交渉を進める際の弁護士の役割とメリット

慰謝料を含む損害賠償の交渉を進めるにあたって、弁護士が果たす役割は非常に大きいと言えます。

特に、交通事故で寝たきりとなった被害者のケースでは、適正な賠償金額を受け取るために専門的な交渉スキルが必要です。

弁護士は治療中のアドバイスから始まり、後遺障害等級の認定や保険会社との交渉まで幅広くサポートします。

また、弁護士に依頼することで、法律に基づいた適正な金額を算定することができ、保険会社基準の低額な提示を防ぐことが可能です。

弁護士費用について不安がある場合には、弁護士費用特約を活用する方法もあります。

被害者本人が意思疎通できない場合の対応策

重度の障害により被害者本人が意思疎通できない場合でも、家族が適切に対応することで慰謝料請求を進めることが可能です。

このような場合、家族が代理人として手続きを行うことが一般的です。

さらに、被害者本人がどのような状況にあるのかを正確に外部に伝えるため、医師の協力を得て症状を適切に記録しておくことが重要です。

このようにすることで、被害者の権利をしっかり守ることができます。

慰謝料請求を行う際に知っておきたいポイント

弁護士費用特約の活用の仕方

交通事故による寝たきり状態や重度の後遺障害が発生した場合、慰謝料を含めた損害賠償の請求を進めるにあたり、「弁護士費用特約」の活用を検討することが重要です。

これは、被害者が弁護士に相談や依頼をした場合でも、その費用を保険会社が補償してくれる仕組みです。

交通事故に関する法的な手続きは複雑なため、弁護士の専門知識を活用することで適正な賠償金を請求できます。

特に寝たきり被害者の場合、将来の介護費用や逸失利益など高額な損害項目についても正確に算出する必要があるため、弁護士費用特約の利用は大きな助けとなるでしょう。

弁護士費用特約はご同居のご家族を含め、自動車保険や火災保険、地震保険などに付帯されていることが多いです。

相談から解決までの流れを知る

慰謝料請求の流れは、初期対応として専門の弁護士への相談から始まります。

まずは事故状況や被害内容を整理し、後遺障害等級認定の手続きに進みます。

適切な後遺障害等級の認定を受けることが、慰謝料や介護費用の妥当な算定額を確保するための基礎となります。

その後、損害額を計算し、加害者や保険会社との交渉を進めます。最終的に、示談または訴訟によって解決を目指します。

交通事故で被害者が寝たきりになってしまうような場合には、賠償金額が高額となるため、

保険会社との交渉も一筋縄ではいかないことも多いです。

被害者ご本人や被害者ご家族の将来の生活を守るためにも、適切な賠償金が得られないということは避けなければなりません。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が誠心誠意サポートさせていただきます。

ご家族が交通事故で寝たきりになってしまい、ご不安をお抱えはぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちらから。

弁護士

弁護士