後遺障害

交通事故の被害者が知っておくべき後遺障害等級認定の重要な注意点

2024.12.14

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

- 後遺障害等級認定とは?

- 後遺障害等級認定の申請方法

- 後遺障害等級認定で注意すべきポイント

- 後遺障害等級認定後の対応

などについて解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による後遺障害等級の無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、後遺障害等級認定について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による後遺障害等級の無料査定サービスの詳細はこちら。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定の目的と重要性

後遺障害等級認定は、交通事故によって後遺症が残った場合に、それが賠償の対象となる「後遺障害」として認められるかを判断するための手続です。

等級は残存する後遺症の程度に応じて第1級から第14級まで設定されており、この等級が高いほど受け取れる示談金や慰謝料などの金額も増えます。

この認定がされるかどうかで、被害者が受け取れる自賠責保険や任意保険からの補償額が大きく変わるため、非常に重要なプロセスとなります。

また、逸失利益の請求も可能となるため、今後の生活の安定に直結する手続きといえるでしょう。

自賠責保険との関係性

後遺障害等級認定は、自賠責保険との大きな関わりがあります。

自賠責保険は、交通事故の被害者へ最低限の補償を行うことを目的とした保険制度であり、後遺障害が認定されると定められた基準に基づいて補償が支払われます。

自賠責保険による後遺障害等級の認定は、第三者性を有しかつノウハウも有している調査事務所において調査が行われるため、

証拠としての通用力が高く、示談交渉で終了する事案では、自賠責保険で等級認定がされれば当然にその後遺症が残っているという前提で話が進むことがほとんどです。

逆に言えば認定が得られない場合には、逸失利益や後遺症慰謝料などの補償を受け取れない可能性が高いことから、正確かつ適切な診断と申請手続が重要です。

等級別の概要と認定基準

後遺障害等級は、被害者に残った後遺症の程度に応じて第1級から第14級まで細かく分けられています。

1級が最も重い障害を指し、例えば両目が失明した場合や脊髄損傷、高次脳機能障害などにより常時介護が必要な状態が該当します。

14級は最も軽度な障害を指し、一例としてむちうちによる頚部痛で、医学的に説明がつくものなどがこれに含まれます。

各等級には明確な認定基準が設けられており、障害が日常生活や労働能力に与える影響の程度によって判断されます。

この基準を満たさない場合には、後遺障害として認められないため、適切な医師の診断書や必要書類の準備が欠かせません。

症状固定後に行う手続の概要

後遺障害等級認定の申請は、「症状固定」と呼ばれる時点で行います。

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならないと判断された時点のことを指します。

この時点で残存している後遺症については、後遺障害等級認定の対象となるため、

このタイミングで医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

後遺障害等級認定の申請方法

事前認定と被害者請求の違い

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。

事前認定とは、加害者側の保険会社を通じて手続きを進める方法で、被害者自身が書類の準備や提出をする必要がなく手間が軽減される点がメリットです。

一方で、保険会社が被害者にとって有利な書類を出したりはしないため注意が必要です。

被害者請求は、被害者自身が必要書類を揃え直接申請する方法です。

被害者側に有利な書類を提出することもできますが、被害者が自分で書類をそろえなければならない点が手間です。

弁護士に依頼することで、書類の取り付けを代行して行ってもらえる上に、被害者請求をすることができるためお勧めです。

申請に必要な書類とその準備

後遺障害等級認定の申請には、正確で充実した書類の準備が欠かせません。

主に必要な書類として、

- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書

- 交通事故証明書

- 診断書

- 診療報酬明細書

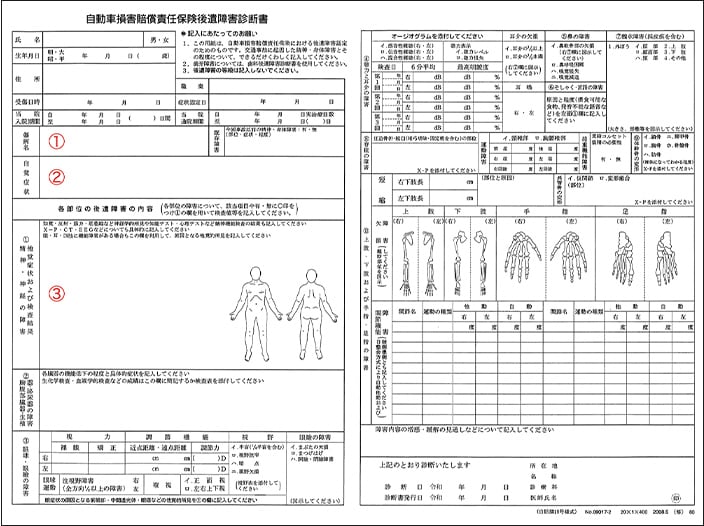

- 後遺障害診断書

- レントゲンやMRIなどの画像資料

が挙げられます。

これらの書類は後遺障害の存在を証明するために必要で、内容が不十分だと認定が下りにくくなるリスクがあります。

特に後遺障害診断書は詳細に記載されている必要があり、医師との連携が重要です。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において最も重要な書類の一つです。

この診断書には、交通事故による後遺症の状態や、それがどの程度日常生活や労働能力に影響を及ぼすかなどが的確に記載される必要があります。

この情報が根拠となり、等級の認定が行われます。

医師が記載する内容に漏れや曖昧な点があると、認定が不利になったり、等級が低く見積もられたりする可能性があります。

そのため、医師との十分なコミュニケーションを図り、自分の症状について正確に伝えることが大切です。

また、後遺障害等級認定の判断は書面審査が原則であるがゆえに、審査のポイントを抑えた診断書の作成が重要になります。

この審査のポイントについては等級認定実務を熟知している弁護士に依頼することで、より後遺障害等級認定の可能性が高い診断書を作成していただくことが可能になります。

申請後のスケジュールと結果の受け取り

後遺障害等級認定の申請を行った後、結果が出るまでには一定の期間がかかります。

通常、申請から結果が通知されるまでの期間はおよそ1〜2か月程度ですが、提出書類に不備がある場合はさらに時間を要する可能性があります。

等級認定で注意すべきポイント

認定されにくいケースとその理由

交通事故における後遺障害等級認定では、十分な書類や医学的根拠が不足している場合、認定されない可能性があります。

特に、軽い外傷やむちうちといった目に見える障害がない症状では、医学的証明が困難であるため認定されにくい傾向があります。

また、事故と後遺症の因果関係がはっきりしない場合や、診断書に具体的な記載が不足している場合、認定が下りにくいです。

そのため、細部にわたる記録や、病院での正確な診断内容が重要となります。

医師の診断内容を確認する重要性

後遺障害等級認定の手続では、医師が作成する診断書が非常に重要な役割を果たします。

特に「後遺障害診断書」には、被害者の症状がどのようなものであるか詳細に記載される必要があります。

記載内容が不十分であったり曖昧であったりすると、適切な等級が認定されず、賠償金や慰謝料の請求に影響を及ぼすことがあります。

認定結果に納得がいかない場合、診断書の再確認や医師との再相談が必要です。信頼できる医師を選び、診断内容や治療状況についてしっかり確認することが大切です。

当事務所では異議申立てにあたり診療録等を精査したうえで、医師と面談し、意見書をいただくなどのサポートをしています。

認定の結果が不服な場合の対処法

後遺障害等級の認定結果に不満がある場合、異議申立てが可能です。

異議申立てでは、新たな診断書や医療記録を提出することで再審査を求めます。この際、症状の詳細や事故との因果関係をより具体的に示す追加資料が重要です。

また、医師や弁護士など専門家の意見書を用意することで、審査の精度を高めることができます。

異議申立てには一定の期間があるため、速やかに手続きを進めることが鍵となります。

むちうちで認定を勝ち取るコツ

むちうちは、症状が目に見えにくいため、後遺障害等級の認定を受けるのが難しいケースがあります。

それを回避するためには、事故後すぐに病院で診断を受け、治療記録をきちんと残すことが重要です。

また、定期的に病院を受診し、症状が継続していることを証明することが求められます。

さらに、MRIやレントゲンによる医学的な画像診断を活用することで、症状の裏付けを強化できます。

被害者自身が症状や痛みを正確に訴えること、適切な診断書の作成を依頼することも成功のポイントです。

弁護士のサポート活用のメリット

後遺障害等級認定の手続きにおいて、弁護士などの専門家のサポートを受けることは大きなメリットがあります。

弁護士は、認定手続きにおける法的知識や交渉のプロであり、保険会社とのやり取りや必要書類の準備を効率的にサポートしてくれます。

また、認定結果に不服があった場合の異議申立てや示談交渉についても的確なアドバイスを提供してくれます。

被害者請求や診断書の作成で迷うことが多い場合、専門家の助けを得ることで、慰謝料や示談金の増額も期待できます。

後遺障害等級認定後の対応

認定された場合に受け取れる賠償金の種類

後遺障害等級の認定を受けた場合、交通事故の被害者はさまざまな賠償金を受け取ることができます。

主な種類としては、「後遺症慰謝料」と「逸失利益」が挙げられます。

後遺症慰謝料は後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償です。

一方、逸失利益は後遺障害により労働能力が低下したことによって得られなくなった将来の収入を補填するための賠償金です。

それぞれの賠償金の金額は、認定された等級に応じて決まる側面が大きいため、適切な後遺障害等級認定を得ることは重要です。

逸失利益と慰謝料の計算方法

逸失利益は、被害者の事故前の収入を基準として計算されます。

具体的には、「基準年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)」により算出します。

労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに定められており、例えば14級では5%、1級では100%とされています。

一方、後遺症慰謝料は等級ごとに定額が設定されており、重度の後遺障害ほど高額になります。

認定されなかった場合の再申請の流れ

後遺障害等級認定を受けられなかった場合でも、再申請を行うことが可能です。

この場合、異議申立てという手続きが必要になります。

異議申立てでは、主治医の意見書や診療録などを添付することで成功の可能性が高まります。

当事務所でも弁護士の異議申立てにより適切な後遺障害等級を獲得した事例が多くございます。

以下はその一例です。

- 関連記事:むち打ちで異議申立により後遺障害等級併合14級を獲得、約190万円にて示談解決した事例

- 関連記事:異議申立てにより、関節拘縮による肩の可動域制限について後遺障害等級10級10号を獲得、約1500万円で示談解決

- 関連記事:非該当から弁護士の異議申立てにより後遺障害等級第14級9号獲得!人身傷害保険を利用することで裁判基準満額での示談解決

- 関連記事:【むち打ち】自賠責保険非該当の判断に対し、自費通院の経過を丁寧に立証し、異議申立てにより14級9号を獲得した事例(375万円で示談解決)

- 関連記事:【肩関節捻挫】自賠責保険非該当の判断に対し、主治医の医療照会回答結果をもとに再異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号を獲得した事例

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士によるサポートを行っております。

交通事故被害に遭い、ご自身の後遺障害等級認定について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

弁護士

弁護士