後遺障害 慰謝料 逸失利益

交通事故で後遺症が残ったときの適切な慰謝料の計算方法【弁護士解説】

2025.01.20

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

- 交通事故による後遺症とは?

- 慰謝料計算の基礎知識

- 慰謝料交渉を有利に進める方法

等について解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる賠償金額について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による賠償金無料査定サービスの詳細についてはこちらから。

後遺症と後遺障害の基本知識

後遺症とは何か?

後遺症とは、交通事故などで負ったけがの治療後にも、身体や精神に残る障害や症状のことを指します。

これは治療が終了した後も完全に回復せず、日常生活や仕事に影響を及ぼす状態を示します。

後遺障害との違いについて

後遺症と後遺障害という言葉は似ていますが、意味は異なります。

後遺症は治療後も残る症状全般を指すのに対し、後遺障害はその後遺症が法律的かつ医学的に「労働能力に影響を与える」と認定された状態を指します。

交通事故における後遺障害と評価されるには、基本的には自賠責保険での等級認定が必要であり、交通事故における慰謝料や損害賠償を請求する際の大きな要素となります。

症状固定とはどういう意味か?

症状固定とは、交通事故での治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。

この時点が「治療の終わり」とされ、後遺症が残る場合には、以降の損害賠償の請求において後遺障害等級認定の基準となります。

症状固定の判断は医師が行い、固定後には後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。この診断書が慰謝料の金額や逸失利益の計算に重大な影響を与えます。

後遺障害の分類と認定基準

後遺障害は、その程度や影響度合いによって第1級から第14級まで分類されています(自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二)

1級が最も重度で、14級は比較的軽度の障害を指します。

また、後遺障害は医学的・法律的に認定を受ける必要があり、認定は主に書類審査によって行われます。

例えば、むちうちの場合は画像診断や神経学的検査をもとに、14級または12級に該当するかが判断されます。

適切に認定を受けるには医師の診断書の記載内容が重要であり、場合によっては弁護士を通じてサポートを受けることも検討すべきです。

適正な慰謝料を算出するための基礎知識

慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故などによって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことを指します。

交通事故における慰謝料は、特に後遺障害等級が認定された場合には、後遺症慰謝料を別途請求可能となるためより高額になります。

それは、被害者が将来的にも精神的苦痛や日常生活の制約を受け続けるためです。

そのため、適切な金額を請求するには、後遺障害等級や症状固定後の状態などをしっかりと確認することが重要です。

後遺障害等級について

後遺障害等級とは、交通事故による怪我や後遺症がどの程度労働能力や日常生活に影響を及ぼすかを数値化した基準です。

等級は第1級から第14級まであり、第1級が最も重い障害、14級が最も軽い障害を表します。

後遺障害等級が認定されると、被害者は自賠責保険や加害者の任意保険から後遺症慰謝料や逸失利益を請求できます。

例えば、むちうち症の場合、症状が軽度の場合は第14級9号、画像による明確な証拠がある場合は第12級13号が適用されることがあります。

また、後遺障害等級の認定においては診断書や客観的な医学的証拠が重要です。適切な等級認定を受けるためには、医師との相談や専門家のアドバイスが欠かせません。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故による後遺症が原因で被害者が将来的に得られなくなった収入を指します。この金額を算出するには、以下の計算式を使用します。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)

基礎収入は被害者の事故前の年収を原則とし、労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに定められています。

例えば、14級であれば喪失率は5%、12級であれば14%などの基準があります。

労働能力喪失期間は、症状固定時点から67歳までの期間が目安として適用されます。

この計算は専門的な知識を要するため、弁護士に相談することで正確な金額を見積もることができます。

また、労働能力喪失率が後遺障害等級と連動して決定されることから、正確な後遺障害等級の認定が、この計算において重要な土台となります。

3つの慰謝料算定基準の違い

慰謝料の金額は、算出基準によって大きく異なることがあります。

主に3つの基準があり、裁判基準、任意保険基準、自賠責基準があります。この中で、裁判基準が最も金額が高い傾向にあります。

裁判基準は過去の判例を元に算出される慰謝料の目安であり、被害者にとって最も高額かつ適切な金額になります(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)参照)。

一方、保険会社が提示する任意保険基準や自賠責基準は、裁判基準よりも低い金額になることが多いです。

そのため、被害者が保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来得られるべき適切な慰謝料を受け取れない可能性があります。

被害者が適切な金額を求めるには、弁護士を通じた交渉や裁判手続が重要です。

後遺障害認定を受けるための手順

認定に必要な書類とは?

交通事故による後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けるためには、いくつかの書類が必要です。

具体的には、

- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書及び診療報酬明細書

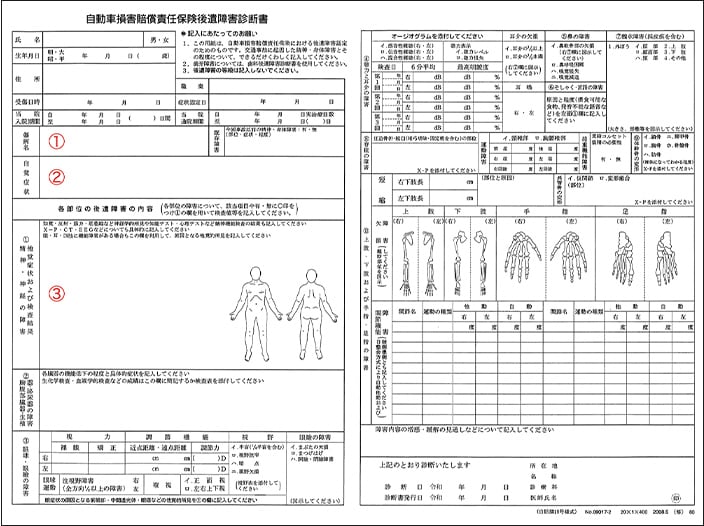

- 後遺障害診断書

- レントゲンやMRIなどの画像

が重要な書類とされています。

自賠責損害調査事務所における審査は、醜状障害などの一部の場合を除きほとんどの場合で提出書類に基づいて行われるため、提出書類の内容が後遺障害認定を左右します。

書類に不備や記載漏れがあると、適正な認定を受けられない可能性があるため、専門弁護士に相談してしっかりと確認してもらうことが重要です。

特に後遺障害診断書は詳しい症状を明確に記載する必要があります。

医師に記載してもらう診断書のポイント

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が後遺障害認定を受ける際に非常に重要な役割を果たす書類です。

この診断書が正確かつ詳細に記載されていることで、認定の結果が左右されることがあります。

特に注意すべきポイントとして、症状の発生原因、診療経過、症状固定後の詳細な症状(痛み、しびれ、運動制限など)が具体的に記載されていることが挙げられます。

また、医師には後遺障害等級の認定基準を理解したうえで、適切な医学的所見を記載してもらうことが重要です。

例えば、神経系の障害であれば、画像検査(MRI、レントゲンなど)の結果を付加することで客観的なデータが裏付けとなります。

このように、医師との連携をしっかり行うことで、正確かつ詳細な診断書が作成され、慰謝料の金額にも影響します。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺障害診断書の作成にあたって主治医に、

自賠責損害調査事務所における調査のポイントを抑えた診断書を作成いただけるようお手紙をお送りしております。

調査の観点から見ると記載が不足していると判断されるような場合には訂正を依頼することもあります。

後遺障害診断書の出来が後遺障害等級認定を大きく左右するからこそ、後遺障害診断書の作成は注意して行う必要があります。

申請手続の流れ

後遺障害認定を受けるための手続きには、一定の流れがあります。

まず、症状固定後に医師から後遺障害診断書を作成してもらいます。

その後、必要書類とともに加害者の保険会社に提出を行い、損害保険料率算出機構にて認定審査が行われます。

この審査は基本的に書面だけで実施されるため、提出する書類や診断書の内容が重要です。

保険会社の窓口は被害者自身が手続きしやすいようサポートを行う場合が多いですが、認定結果に疑問がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。

また、必要に応じて弁護士のサポートを受けて書類作成を依頼するのも有効です。適切な等級認定が慰謝料を確保するための重要な要素ですので、申請をスムーズに進めることが大切です。

認定後にすべきこと

後遺障害等級の認定が終わった後は、慰謝料や損害賠償を請求するための動きを進める段階に入ります。

まず、認定された後遺障害等級を基に、慰謝料や逸失利益の計算が進められます。

また、認定結果に不服がある場合には、異議申し立てを行い再審査を求めることも選択肢の一つです。

このとき、弁護士に依頼し、医学的証拠の追加提出や診断書の内容を精査して再申請を行うことが推奨されます。

最終的には、示談交渉や裁判を通じて適正な慰謝料を取得するために、専門家のサポートを受けることが重要です。

弁護士法人小杉法律事務所でも異議申立てを弁護士がサポートすることで適切な後遺障害等級認定を得た事例が数多くございます。

以下はその一例です。

- 関連記事:交通事故骨折→自賠責非該当判断→弁護士異議申立て→1級→1.4億賠償

- 関連記事:【高次脳機能障害の示談】約300万円が弁護士介入により7500万円まで増額(事前認定12級⇒異議申立てで併合5級)

- 関連記事:【醜状障害】後遺障害等級非該当から、異議申立てにより9級を獲得した事例

- 関連記事:【大腿骨遠位端剥離骨折・膝前十字靭帯損傷】異議申立てにより膝の動揺関節での後遺障害等級10級相当を獲得し、約2000万円で示談解決

- 関連記事:【頚椎捻挫】医師から意見書を取り付け、異議申立てにより、むち打ちで後遺障害等級12級13号を獲得した事例

具体的な事例と慰謝料の相場

むちうちや神経系統の後遺障害のケース

むちうちは交通事故の被害者に最も多く見られる後遺症の一つで、主に頚椎捻挫や神経系統の不調として現れます。

症状としては首の痛みや運動制限、頭痛、めまいなどが挙げられ、自覚症状が中心の場合は後遺障害等級14級9号に該当することが多いです。

診断結果として、画像検査(MRIやレントゲン)で異常所見が見つかる場合には12級13号の認定を受ける可能性もあります。

- 関連記事:交通事故で後遺症としてのめまい-慰謝料請求のポイント!

- 関連記事:交通事故でむち打ちになったら—知っておきたい症状と保険

- 関連記事:交通事故後の椎間板ヘルニア、慰謝料を最大限得る方法とは?

- 関連記事:交通事故のむちうち、慰謝料を最大化するためのポイントとは?【弁護士解説】

- 関連記事:交通事故後の頭痛と慰謝料の関係について弁護士が解説!

むちうち症に関する慰謝料の金額は、等級とその算出基準により異なります。

例えば、被害者が第14級に該当する場合、自賠責保険基準では32万円前後、一方で弁護士基準では110万円程度の慰謝料が期待できます。

第12級に該当する場合には、自賠責基準で94万円、弁護士基準では290万円の慰謝料が目安となります。

神経症状が後遺障害として認定されるには、症状固定後に適切な診断書を作成してもらい、認定手続を踏むことが重要です。

高次脳機能障害などの重度な後遺症のケース

交通事故で頭部に重大な影響が及ぶと、高次脳機能障害と呼ばれる後遺症が発生することがあります。

この障害は記憶力低下、認知障害、感情の制御ができないなど、生活全般に重大な影響を及ぼします。

等級としては第1級から第12級まで幅広く、重篤な障害が残る場合には労働能力喪失率が大幅に高まるため、逸失利益の請求額も大きくなります。

慰謝料の例として、第1級の高次脳機能障害では、弁護士基準で2800万円前後の慰謝料が目安となります。

この種の後遺症が認定されるためには、精密な神経心理学的検査や医師の詳細な診断が必須です。

また、後遺障害認定において書類の記載内容が非常に重要になるため、交通事故後は専門の弁護士などの支援を受けることを強くお勧めします。

等級別慰謝料の目安

後遺障害等級は第1級から14級まで分類され、等級ごとに慰謝料の金額が定められています。

等級が重くなるほど慰謝料の金額も大きくなりますが、自賠責保険基準や保険会社基準ではこれより低い金額が適用されるため、

被害者としては弁護士を通じて裁判基準に基づいた請求を行うことが重要です。

また、実際の金額は被害者の症状や個別事例に応じて変動します。

- 関連記事:後遺障害慰謝料を知る!最新の早見表と計算方法

- 関連記事:交通事故後遺障害1級で得られる慰謝料と賠償金の全貌とは?

- 関連記事:後遺障害3級の慰謝料金額&逸失利益金額の相場は?【弁護士解説】

- 関連記事:後遺障害7級の認定基準と適切な慰謝料について【弁護士解説】

- 関連記事:後遺障害8級とは?慰謝料相場と増額のコツを徹底解説

- 関連記事:後遺障害9級の逸失利益の計算方法について弁護士が解説!

- 関連記事:判例で学ぶ後遺障害10級の逸失利益の相場とは?

- 関連記事:後遺障害等級11級の徹底解説:慰謝料と逸失利益の計算方法

- 関連記事:交通事故で後遺障害12級の慰謝料、いくらもらえるのか?相場と増額のコツ

- 関連記事:後遺障害14級の主な症状と適正な慰謝料のもらい方を弁護士が解説!

慰謝料交渉を有利に進める方法

弁護士に依頼するメリット

交通事故による後遺症が残った場合、被害者が適正な慰謝料を請求するためには弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。

まず、弁護士は交通事故に関する法律や判例に精通しているため、後遺障害等級や慰謝料の金額に不当性がある場合、適切に主張できます。

また、被害者自ら保険会社と交渉することは心理的負担が大きいですが、弁護士に依頼することで適切で冷静な交渉が可能になります。

特に弁護士基準(裁判所基準)に基づいた算出を主張することにより、保険会社基準よりも高い慰謝料を得られる可能性があります。

さらに、後遺障害認定に関する申請書類の作成や診断書の適切な記載内容について助言を受けられることも大きなメリットです。

保険会社との交渉ポイント

保険会社との交渉は、被害者にとって難易度が高い場面が多いです。

なぜなら、保険会社は基本的に自社の支払い金額を抑えたいという立場だからです。

まず、後遺障害の等級が適切に認定されているか、専門家の視点から精査することが重要です。

保険会社が提示する慰謝料は、自賠責保険基準や保険会社独自の基準を適用することが一般的であり、その金額は弁護士基準に比べて低い場合があります。

そのため、交渉の際には弁護士基準による算出結果を根拠に提示し、妥当な金額を主張する必要があります。

また、交渉において冷静さを保ちつつ、保険会社の言動に対して記録を残しておくことも交渉を有利に進めるポイントです。

示談交渉と裁判での対応

慰謝料の解決方法として、示談交渉と裁判の2つがあります。

示談交渉は紛争を迅速に解決できる方法ですが、保険会社が提示する金額が必ずしも適正とは限らないため、慎重に進める必要があります。

一方、裁判では裁判官が交通事故損害に関する適正な基準に基づいて判断を下すため、結果的に慰謝料が増額される可能性が高くなります。

ただし、裁判には時間と費用がかかるため、被害者の状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

交渉や裁判での対応が苦手な場合は、専門的な知識を持った弁護士に任せることで、不安を軽減しつつ有利な結果を目指せます。

慰謝料増額のための証拠収集方法

慰謝料を増額するためには、後遺障害の程度や事故の影響を適切に示す証拠を確保することが重要です。

主な証拠としては、医師が診断書や後遺障害診断書に記載した後遺症の具体的な症状、治療経過、事故による影響などが挙げられます。

また、レントゲンやMRI画像といった医学的証拠は、後遺障害等級認定に大きく影響します。

さらに、交通事故証明書や事故状況を説明する書類も重要な要素です。

書類が揃っているだけでなく、それらが適切な内容であるかどうかを弁護士に確認してもらうことで、認定への信頼性が高まります。

重篤な後遺障害の場合には、被害者が日常生活での支障を記録した日記や家族の証言なども、後遺症の影響を証明するための有力な補足資料となります。

弁護士法人小杉法律事務所でも、被害者の事故による頭部受傷後の性格変化や、介護の必要性の変化などを、

実際にご自宅を訪問して丁寧に立証したことで適切な慰謝料を獲得した事例も多くございます。

- 関連記事:【高次脳機能障害 損害賠償賠償金約1億円→2.5億円までアップ】医師の意見書が決め手!損害賠償専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:高次脳機能障害により家族に大きなストレス|家族の大変さが理解されず約2200万円の示談提示⇒専門の弁護士により約8300万円で解決(介護状況を具体的に立証し自賠責3級認定を裁判で2級獲得)

交通事故被害に遭い、後遺症が残り慰謝料請求を行う場合には、専門とする弁護士のサポートを受けることで金額が大きく変わります。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士によるサポートを行っておりますので、

お困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

弁護士

弁護士