後遺障害 慰謝料

バイク事故で脊髄損傷を負ったら?泣き寝入りを防ぐ慰謝料請求のポイント

2025.01.20

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

- バイク事故による脊髄損傷の症状

- バイク事故における慰謝料と賠償金の基礎知識

- 慰謝料請求の手続と準備

- 泣き寝入りを防ぐためのポイント

等について解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

バイク事故で怪我をされ、ご不安をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細はこちら。

脊髄損傷とは?その症状とリスク

脊髄損傷の種類と主な症状

脊髄損傷とは、交通事故やバイク事故などにより発生する中枢神経系の損害を指します。

脊髄は脳から体全体へ神経信号を送る役割を担う中枢神経系の一部であり、

この脊髄に損傷を受けると運動機能や感覚機能、自律神経系まで全身に重篤な障害を残す場合があります。

この損傷は大きく「完全損傷」と「不完全損傷」に分類されます。

完全損傷の場合、運動機能や感覚機能が当該神経の支配領域以下で完全に失われた状態を指します。

この場合、脊髄を通じた神経伝達が完全に遮断され、該当部位以下の身体部位における運動や感覚がなくなります。

一方、不完全損傷では、部分的に信号が残る場合があり、機能の一部が維持される可能性があります。

この違いは認定される後遺障害等級に大きな影響を与えるため、医師による正確な診断が必要です。

- 関連記事:脊髄損傷の症状|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:【頚髄損傷(頸髄損傷)の症状と後遺症】医師監修|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:【胸髄損傷の症状と後遺症】医師監修|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:【腰髄損傷の症状と後遺障害】医師監修|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

バイク事故による脊髄損傷の原因

バイク事故は脊髄損傷の主要な原因の一つです。

バイクは車体が軽く、運転者が直接地面や障害物に衝突しやすいため、背骨や脊髄に大きな衝撃が加わりやすい特徴があります。

また、転倒や側面からの衝撃によって体幹部にダメージを受けることが多く、結果として脊髄が傷つくケースが多いです。

ヘルメットやプロテクターの着用は重要ですが、衝撃を完全に防ぐことは難しいため、バイク事故では特に注意が必要です。

早期治療の重要性と後遺症のリスク

脊髄損傷は早期治療(可及的早期にリハビリを開始すること)が極めて重要です。

急性期のリハビリが不十分であると、拘縮や起立性低血圧の重篤化や遷延化にもつながり、その後の回復期のリハビリにも影響を与えかねません。

バイク事故による脊髄損傷の慰謝料などの賠償金額については、残存する後遺症の程度が大きく影響を与えますが、

お身体のことですからまずは少しでも症状の改善を目指して治療・リハビリを受けるべきです。

その上で症状が残念ながら残ってしまった場合には、泣き寝入りしないように適切な金額での請求を認めさせることが必要となり、そのために弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

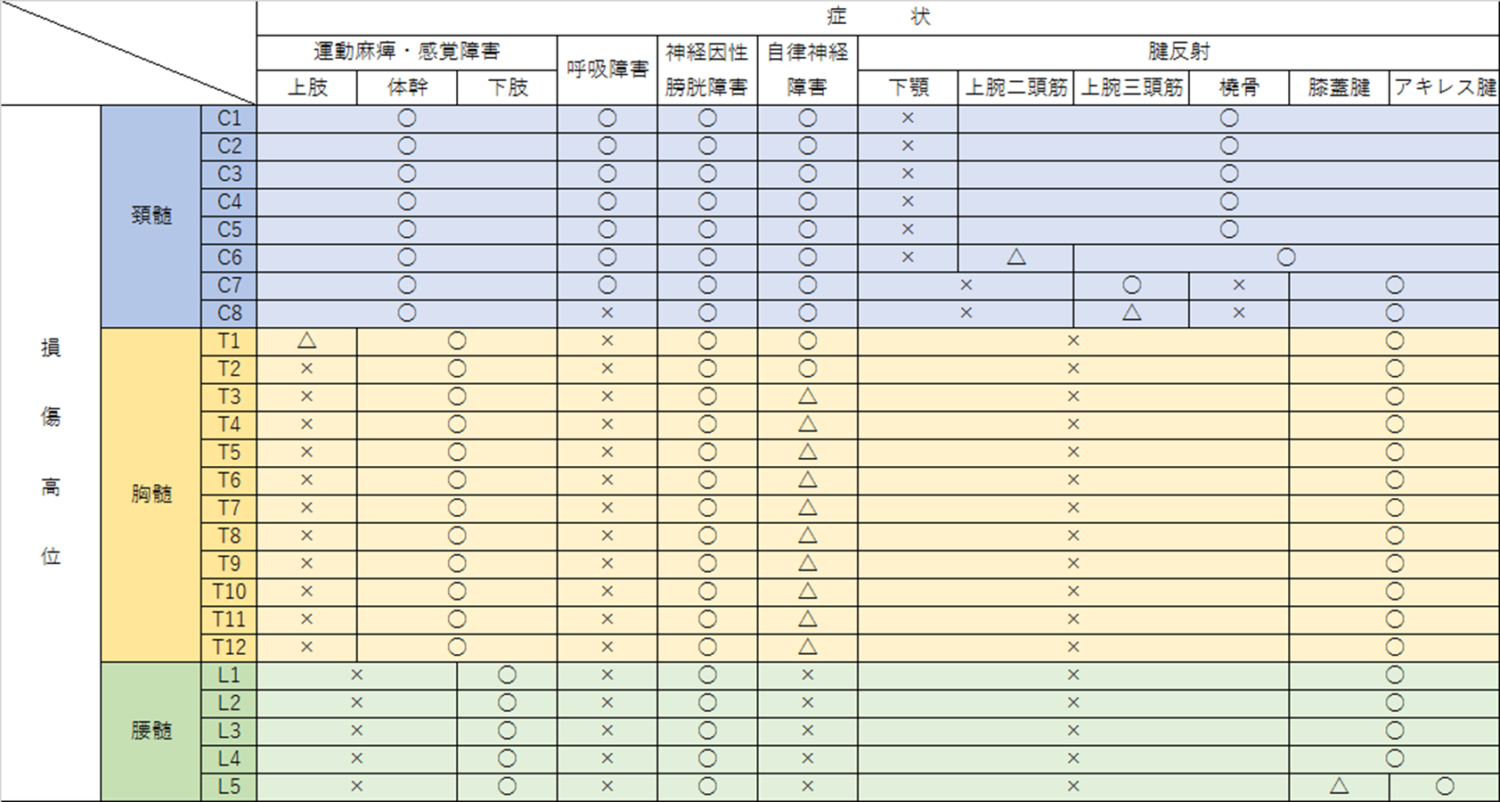

損傷部位による影響の範囲

脊髄損傷の影響範囲は、損傷した部位によって大きく異なります。例えば、頚髄(首の部分)が損傷した場合、四肢麻痺や呼吸障害が引き起こされることがあります。

一方、胸髄や腰髄が損傷した場合には、下半身の麻痺や感覚の喪失が主に現れます。

損傷部位が高いほど身体への影響が広範囲になり、生活の質に大きな影響を及ぼします。

このため、損傷部位の正確な診断と早期対応が不可欠です。

- 関連記事:【頚髄損傷(頸髄損傷)の症状と後遺症】医師監修|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:【胸髄損傷の症状と後遺症】医師監修|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:腰髄損傷の症状と後遺障害【医師監修】|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:脊髄損傷の損傷高位(レベル)と症状の関係|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

バイク事故における慰謝料と賠償金の基礎知識

慰謝料と賠償金の関係

バイク事故により被害を受けた場合、被害者は民法709条及び同710条などに基づいて、受けた損害に対する賠償を請求することができます。

民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

民法710条に出てくる「財産以外の損害」が一般的に精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」と呼ばれており、損害賠償金の一部が慰謝料という考え方になっています。

バイク事故で脊髄損傷を負った場合の損害賠償金や慰謝料額は認定される後遺障害等級に応じて大きく変動します。

したがって、適切な後遺障害等級認定を得ることが、適切な賠償金(慰謝料)を獲得するための第一歩と言っても過言ではありません。

後遺障害等級認定のポイント

交通事故による後遺障害等級は、被害者がどの程度の障害を負い、日常生活や仕事への影響があるかによって判断されます。

交通事故事案におけるこの後遺障害等級の認定は、自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二に定められている別表第一第1級から別表第二第14級の14の等級のどれに当てはまるかという観点から認定がされます。

脊髄損傷の場合には、

- 麻痺の程度や範囲

- 介護の要否や程度

- その他神経因性膀胱障害(排尿障害)や脊柱の障害、体幹骨の障害等の状況

- CTやMRI等の画像所見により上記症状があることを医学的に裏付けられるか

により、残存する後遺症の程度によりどの等級に該当するかを判断されます。

自賠責損害調査事務所における後遺障害等級の認定は原則として書面審査ですから、

後遺障害等級認定の申請時に提出することになる「後遺障害診断書」と、「脊髄症状判定用別紙」の記載は極めて重要になります。

作成にあたって主治医に日常生活における具体的な支障やその程度を的確にお伝えできるように準備していなければなりませんから、

症状固定付近で弁護士に相談し、弁護士のサポートを受けながら主治医に書類の作成を依頼することをお勧めします。

賠償請求が可能な費目

以下は脊髄損傷を負った場合に請求できる費目の例ですが、

被害者の方お一人お一人にとって適切な損害賠償を得るためには専門の弁護士に相談することをお勧めします。

など

以下は重度の障害が残ってしまうような場合等に請求が可能です。

- 近親者の慰謝料

- 将来治療費

- 将来雑費

- 将来介護費

- 後見等関係費用

- 自動車・家屋改造費、転居費用

- 付添看護費用

など

詳しいサポートについては以下のページをご覧ください。

- 関連記事:弁護士法人小杉法律事務所のサポート内容

慰謝料請求の際の注意点

慰謝料を請求する際には、いくつか注意すべき点があります。

まず、事故後すぐに必要な手続を進め、証拠となる記録をしっかりと収集しておくことが重要です。

何度も出てきているように、症状の程度が賠償金に大きく影響します。

脊髄損傷について別表第一第1級1号「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」に該当すると判断された場合には、

2800万円が後遺症慰謝料の一つの目安となります。

一方で、別表第二第12級13号「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」に該当すると判断された場合には、

290万円が後遺症慰謝料の一つの目安となります。

これだけでなく逸失利益や将来介護費、将来雑費なども後遺障害等級認定と連動して動くきらいがありますから、

後遺障害等級認定によって、受け取れる賠償金額が数千万円から億単位で変動する可能性があります。

同じ症状が残っているにもかかわらず、それを適切に伝えられなかったがために賠償金額に差が出てしまうということは絶対に避けなければなりません。

的確な証拠収集やそれらの証拠に基づいた冷静な主張をするためにも、専門弁護士に相談することを検討しましょう。

慰謝料請求の手続と必要な準備

診断書や治療記録の収集

慰謝料請求を進めるうえで、診断書や治療記録を整えることは重要です。

特に、脊髄損傷を明確に記載した診断書は損害賠償請求における基礎資料となります。

診断書には、損傷の部位や程度、症状、後遺障害の可能性について詳細に記載される必要があります。

また、実際に介護の必要性や就労の難しさ、家屋改造の必要性などを主張するために、

事故後の生活の様子を動画や写真に収めることも、相手方に症状の重篤さを認定させる際に大きな証拠となります。

これらの記録を正確かつ網羅的に保管し、弁護士や保険会社に提出することで、スムーズに慰謝料交渉を進めることが可能です。

保険会社との交渉の進め方

バイク事故後、脊髄損傷に関する慰謝料請求を行う場合、保険会社との交渉は避けられません。

しかし、保険会社は被害者にとって不利な示談金を提示する場合が少なくありません。

また、脊髄損傷のような重篤な後遺症が残存するケースにおいては、保険会社内部での決済が下りないために、適切な金額の賠償を請求するとすぐに裁判にならざるを得ないようなケースもあります。

保険会社からの提示を鵜吞みにせず、弁護士に相談することが適切な賠償を受けるためには重要となります。

泣き寝入りを防ぐためのポイント

適切に損害を認めさせるための主張

脊髄損傷を負ったバイク事故の被害者が、適切な損害を認めさせるためには、

残ってしまった症状による具体的な日常生活における支障を的確に述べていくことが必要です。

当事務所でも、同じく重篤な後遺症に該当する高次脳機能障害の事案において、

実際に被害者の方のご自宅を訪れ、生活の様子を撮影させていただき、それを裁判で提出することで適切な損害の認定を得た事例がございます。

- 関連記事:【高次脳機能障害 損害賠償賠償金約1億円→2.5億円までアップ】医師の意見書が決め手!損害賠償専門の弁護士法人小杉法律事務所

- 関連記事:高次脳機能障害により家族に大きなストレス|家族の大変さが理解されず約2200万円の示談提示⇒専門の弁護士により約8300万円で解決(介護状況を具体的に立証し自賠責3級認定を裁判で2級獲得)

このように、適切な主張ができるかどうかで賠償金額は大きく変わります。

過失割合の交渉を有利に進める方法

交通事故では過失割合が損害賠償額を左右します。

バイク事故による脊髄損傷のように発生した損害額が数千万から億単位になるような場合、

過失割合が10%違うだけで1千万円ほど損をしてしまう可能性もあります。

過失割合の交渉において最も重要なのは、当然ですがやはり事故当時の状況です。

ドライブレコーダーなどがあればよいですが、ない場合には警察の実況見分の記録や目撃者の証言などを基に、

適切な過失割合を主張していくことが必要となります。

弁護士のサポートを受けるメリット

バイク事故で脊髄損傷を負い慰謝料を請求する場合、弁護士のサポートを受けることは多くのメリットがあります。

法的なプロセスを熟知した弁護士が、慰謝料や後遺障害等級の適切な判断を支援してくれます。

また、保険会社との交渉を専門家に任せることで、精神的な負担を軽減し、自身の治療とリハビリに専念することが可能です。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

バイク事故による脊髄損傷で日常生活に大きな支障が出ている方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

弁護士

弁護士