後遺障害等級一般論 骨折 上肢 下肢 神経症状

骨折の後遺症(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では、骨折で認定されうる後遺症について整理してます。

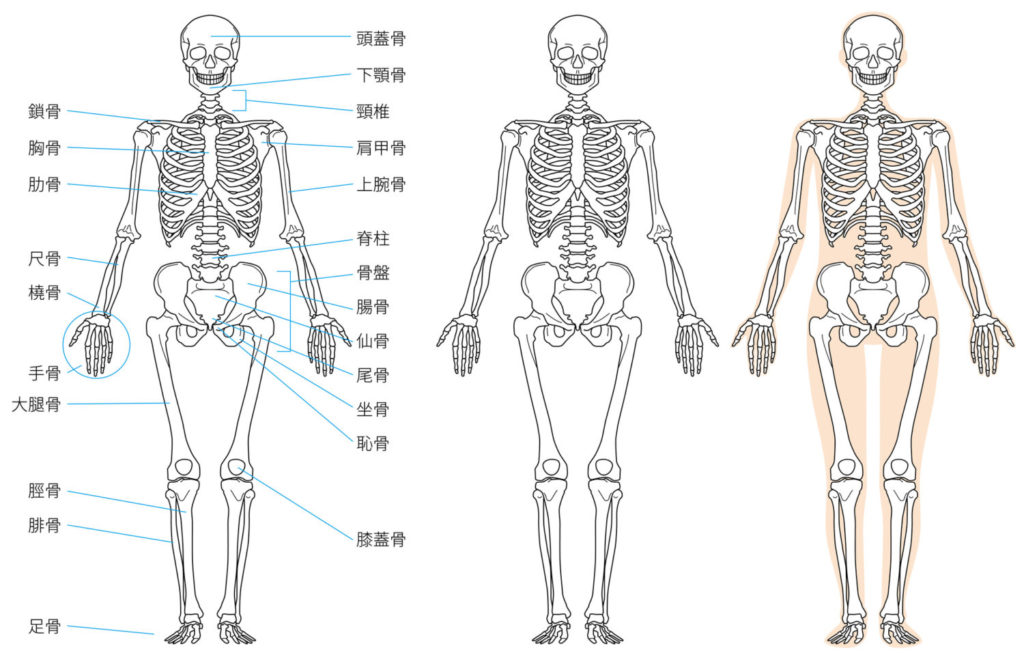

骨は体中に分布しており、骨折も部位によって様々ですから、適宜↑のイラストを確認しつつご覧ください。

本記事についてはかなり長めの分量になってしまいましたので、目次部分等から興味のある部分だけご覧いただければ幸いです。

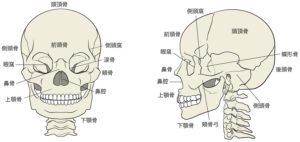

また、本記事で頭蓋骨以外の部位の骨折を整理しております。

恐れ入りますが、頭蓋骨関連の整理については次のリンク先からご確認いただければ幸いです。

骨折とは

一般的な骨折の意味

(標準整形外科学第15版(医学書院)、743頁)

骨が何らかの原因によって、その解剖学的な連続性を絶たれた状態を骨折といいます。

骨折を起こすには、骨が全身的あるいは局所的疾患のために病的に弱体化していることを除けば、十分に強い外力が作用することが必要です。

骨折を起こす外力には、直達外力と介達外力とがあります。

直達外力

受傷部位に局所的・直接的に働く外力です。

例えば、歩行者が自動車と衝突して転倒した際に地面と肩を打ち付けて肩部に骨折を負えば、肩が直達外力で骨折したという説明になります。

介達外力

受傷部位から離れた部位に働く外力です。

例えば、歩行者が自動車と衝突し地面に手を着いた際、手のひらから肘部に力が伝わり、肘部に骨折すれば、肘部が介達外力で骨折したということになります。

骨折の分類・原因

原因による分類、部位による分類、程度による分類、外力の作用方向による分類、閉鎖骨折(皮下骨折、単純骨折)か解放骨折(複雑骨折)かなど様々あります。

原因による分類だと、交通事故や労災事故での受傷を含む外傷性骨折、病的骨折、疲労骨折に分類できます。

部位による分類だと、完全骨折、不全骨折、不顕性骨折の三種があります。

完全骨折は骨の連続性が完全に断たれたもの、不全骨折は部分的に骨の連続性が絶たれたもので、亀裂骨折(ひび)を含みます。不顕性骨折はX線で明らかに描出されませんが、MRI画像等によって骨折の存在が証明されるもの(但し、骨挫傷とは別物です。)を言います。

→骨折の分類方法、種類についての詳細はこちらの記事でまとめております。

骨折の一般的な症状

骨折後の一般的な症状は以下の通りで、症状固定になり残存した場合、交通事故なら自賠責保険で後遺障害認定を、労災事故なら労災保険で障害(補償)給付を受けることができます。ただし、自賠責や労災保険でいう「後遺障害」が下記の症状すべてをカバーしているわけではなく(つまり、下記症状のどれかが残存したからといって必ずしも損害賠償実務上の「後遺障害」として扱われないということです。)、認定を受けるためには一定の要件や意識すべきポイントがあります。

(標準整形外科学第15版(医学書院)、751~752頁)

腫脹、熱感

骨折後は血腫と炎症による浮腫によって骨折部は膨張し、熱感を感じます。

一般に、腫脹、熱感は受傷後24~72時間が最も激しいと言われます。

圧痛、疼痛

骨折部には自発痛があり、局所を動かすと疼痛が増強します。

骨折部に一致して著明な圧痛があります。

機能障害

骨折が起こると四肢の運動に必要な力が伝わりにくくなり、同時に痛みを伴うことや、骨折の転位や血腫などによる神経の圧迫によって麻痺を起こすことがあります。

関節内骨折では関節血腫による激しい腫脹が起こり、関節運動が制限されます。

変形

完全骨折では、転位によって回旋、屈曲、短縮等種々の変形がみられます。

逆に、変形がないからと言って骨折を否定することにはなりません。

異常可動性、轢音

完全骨折では異常な可動性を認めます。

他動的に動かした場合に骨折端が擦れ合って生じる音を轢音と言います。ただ、強い痛みを伴うため、診断のためにあえて骨折部を動かして轢音を確認する必要はありません。

骨折の治癒過程

(標準整形外科学第15版(医学書院)、747~750頁)

正常な治癒過程

直接的骨癒合と間接的骨癒合の2パターンがあります。

多くの骨折では後者のパターンですので、ざっと確認していただくならそちらだけで十分だと思います。

間接的骨癒合

仮骨を形成して骨折部位が癒合する治癒様式で、骨折端部に血腫が介在する隙間がある場合には、この過程を経て骨折が癒合します。

骨折部に生じた血腫内に肉芽が形成され、やがて仮骨によって両骨折端が連結された後、骨折部位に必要とされる強度を有する骨として再造成(リモデリング)されていきます。

※骨の中にも血管はありますので、骨折すれば当該部位に出血し、血腫が生じます。

※リモデリング

骨吸収と骨形成による新陳代謝システムを言います。骨折時の治癒過程に限った話ではなく、日常的に行われている身体のメンテナンスでもあります。

直接的骨癒合

仮骨を形成せずに骨折部が癒合する治癒様式で、両骨端が正しく解剖学的に整復され、強固に固定されたときのみ生じます。

例えば、骨折部を展開して隙間なく整復し、強固なプレートで内固定する圧迫骨接合法を行った場合がそうですが、癒合した骨折部の強度が低下することがあり、プレート抜去後に再骨折することがあると言われます。

骨折治癒の異常経過

変形癒合

異常な形態で癒合が完成した状態で、整復位不良のまま固定が行われた場合や、整復位が保持できなかった場合などに起こることがあります。

自賠責の後遺障害で言えば、変形障害での認定可能性があります。部位に応じて要件は様々です。

遷延癒合

骨折治癒に必要と予測される時期を過ぎても骨癒合がみられない状態ですが、骨折部の癒合過程はまだ続いている状態です。

不十分な固定が原因であることが多く、固定法の変更や超音波治療の追加等で解決することもありますが、骨癒合不全へと移行することもあります。

骨癒合不全

骨折部の癒合過程が止まってしまった状態です。

医学書では「骨折間隙に関節液様の粘液性組織液が満たされるものを偽関節 pseudoarthosis という(ただし骨癒合すべてを偽関節ということも多い)」等記載されます。

ただ、自賠責保険の認定上は、例えば「上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの」くらいの表現にとどまっています。ここでいう「ゆ合不全」については、長管骨、つまりは上肢の上腕骨・橈骨・尺骨、下肢の大腿骨・脛骨・腓骨に生じたものしか障害評価の対象とされていませんのでご留意ください。

骨折が治りにくい部位

骨折の治癒過程は上記の通りですが、血流が阻害されやすい部位の骨折の場合、骨癒合が起こりにくく、骨折が治りにくいといわれています。

→骨折が治りにくい部位についてはこちらの記事でまとめております。

骨折に対する治療

(標準整形外科学第15版(医学書院)、754~760頁)

骨折治療の目標は、早期に骨癒合を達成し、リハビリテーションを速やかに行うことで機能障害を残さないことです。

そのための治療の3原則は、整復、固定、リハビリテーションです。

整復

骨癒合を得るために、可能な限り解剖学的整復位(正確な位置)を獲得することが望ましいです。

損傷の程度により、徒手整復、牽引法、観血的整復術(手術)の3つがあります。

固定

外固定と内固定の2種があります。

外固定

体外から骨折部位を固定する方法で、骨折部位を挟んで上下の関節を含めて固定するのが原則です、

外固定は主に副子(スプリント)と固定包帯に分けられます。

副子には、アルミ副子や熱可塑性、水硬化性(いわゆるシーネ)、可視光硬化性樹脂の副子などがあり、簡便ではありますが固定力は弱いです。

固定包帯には、石膏ギプスや樹脂硬化材ギプス(いわゆるギプス(キャスト))などがあります。

内固定

手術で体内に固定材を入れて骨折部を連結し、固定する方法です。

リハビリテーション

骨折により動きが制限されると、関節拘縮や筋拘縮が生じます。特に脊椎や下肢骨折では臥床を余儀なくされるため、骨折の無い四肢にも廃用性機能障害が生じます。医師の適切な処方と指示に基づき、理学療法士や作業療法士によって正しく訓練が行われることが大切です。

骨折のリハビリテーションはなるべく早期に開始することが望ましいです。関節拘縮や筋委縮は予防が最善の治療法といわれます。

骨折の画像検査

(標準整形外科学第15版(医学書院)、752~753、143頁)

X線検査

骨折の確認と治療法選択のために単純X線撮影は必須だと言われます。

通常2方向撮影(正面像+側面像)を行いますが、骨折線の方向や関節面との関係を確認するために、斜位撮影や特殊な肢位での撮影を必要とすることがあります。

受傷直後のX線で骨折が確認できなくても、骨折の治癒過程における仮骨形成や髄膜反応が後日の撮影で描出される可能性があり、事故により骨折を受傷したことの根拠として使えるかもしれません。

CT検査

骨折線の詳細や、関節面に達する骨折転位の程度を確認する必要がある場合には、CT検査が有用です。

MRI検査

明らかな完全骨折の場合は別として、不全骨折、不顕性骨折や骨挫傷を疑う場合はMRI検査が有用です。

特に関節部や関節部に近い骨折の場合、靱帯や関節唇、半月板等の補助構造や腱にも損傷があるかもしれず、それらの損傷の描出にはMRI検査が重要になります(骨折の発見のため、という視点からは外れますが。)。

注意すべきポイント(懸念される合併損傷)

血管損傷の有無、神経損傷の有無、隣接関節及び臓器との関係、軟部組織損傷に警戒が必要です。

神経損傷の有無

(標準整形外科学第15版(医学書院)、752頁)

上腕骨骨幹部骨折や大腿骨課上骨折などでは末梢神経損傷が起こりやすく、血管損傷がある場合には末梢神経損傷を合併することが多いと言われます。

→末梢神経損傷一般(但し脊髄神経。)についてはこちらの記事で整理しています。

→上腕骨骨幹部骨折についてはこちらの記事で整理しております。

軟部組織損傷の有無

特に関節部分の骨折について、関節軟骨や靱帯(全身の可動関節全般)、関節唇(股)や半月板(膝)、腱板断裂(肩)等の損傷を伴っていないか、注意が必要です。

骨折後認定されうる後遺障害

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のものが認定される可能性があります。

骨折は身体中の骨のどこにでも発生しうる損傷で、部位や症状によって認定される等級も様々です。

また、本記事で上下肢の切断(欠損障害)については整理していませんので、必要な方はこちらのリンク先でご確認ください。

→上下肢の切断・欠損障害の認定基準等はこちらの記事で整理しています。

神経症状

| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

体幹の障害

脊柱(頚椎+胸椎+腰椎)の変形障害/運動障害(荷重障害)、その他体幹骨(鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨)の変形障害があります。

→脊柱の障害の後遺障害認定区分についてはこちらの記事をご覧いただければ幸いです。

上肢の後遺障害

上肢の機能障害

| 別表第二第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |

| 別表第二第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |

| 別表第二第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 別表第二第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 別表第二第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 別表第二第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

「上肢の用を全廃したもの」とは、肩関節・ひじ関節・手関節の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

また、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

なお、「強直」とは、完全強直または完全強直に近い状態にあるものをいいます。

上肢の3大関節(肩+肘+手首)についていう「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全強直または完全強直に近い状態となったもの、関節の完全弛緩性麻痺または完全弛緩性麻痺に近い状態になったもの、人工関節または人工骨頭を挿入置換したものでその可動域が健側の1/2以下に制限されているものをいいます。

ここにいう完全強直したものとは、関節の可動域が全くないものをいい、完全強直に近い状態になったものとは、原則として、健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

また、完全弛緩性麻痺に近い状態にあるものとは、他動では可動するものの、自動では健側の関節可動域の10%程度以下となったものをいいます。この「10%程度」とは、健側の関節可動域の10%に相当する角度を5度単位で切り上げて計算します。

また、肩関節のように主要運動が複数ある関節の場合は、いずれの主要運動も全く可動しないまたはこれに近い状態(強直)となった場合に「関節の用を廃したもの」となります。ですので、たとえば主要運動の外転が強直となっていても、屈曲が強直となっていなければ、「関節の用を廃したもの」として認定をうけることはできません。

肩関節の場合、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できる場合も強直したものに含みますので、この場合も「関節の用を廃したもの」として認定します。この肩甲上腕関節とは、肩甲骨と上腕骨との間の関節(肩関節と同義)をいいます。肩関節は、肩甲上腕関節が強直しても、肩甲骨の動きによりある程度屈曲または外転が可能となります。そのため、可動域測定値を見るだけでは、完全強直に近い状態と評価できる範囲を超えることもあるため注意が必要です。

人工関節または人工骨頭を挿入置換したものについては、可動域が健側の1/2以下に制限されていなければ「関節の用を廃したもの」として認定をうけることはできません。なお、複数の主要運動がある関節の場合は、いずれか一方の主要運動が1/2以下に制限されていれば認定することができます。

また、将来、人工関節または人工骨頭の挿入置換が必要であるというだけでは、人工関節または人工骨頭を挿入置換したものとして取り扱われることもありません。

別表第二第10級10号に規定されている「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、便宜上、「著しい機能障害」とよばれますが、これは患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの、または人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下には制限されていないものをいいます。

別表第二第12級6号に規定されている「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」とは、便宜上、「単なる機能障害」と呼ばれますが、これは患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたものをいいます。

関節の機能障害は、3大関節である肩関節、ひじ関節、手関節の可動域が認定基準に該当する場合に、該当等級を認定することになりますが、そのほかに前腕の主要運動として定められている回内・回外が制限されている場合も、関節の機能障害に準ずるものとして評価をうけることができます。

回内・回外の機能障害の認定にあたっては、健側の1/4以下に制限されているものを著しい機能障害に準じて別表第二第10級相当、健側の1/2以下に制限されているものを単なる機能障害に準じて別表第二第12級相当を認定を受けることができます。

運動制限とは別に、関節の機能障害として取り扱われるものの一つに、動揺関節があります。動揺関節とは、関節の可動性が参考可動域角度以上に、あるいは異常な方向に運動可能であるものをいい、明らかな器質的損傷が認められるものが認定の対象とされます。動揺関節は、他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、つぎの基準で等級が認定されます。

| 別表第二第10級10号 | 常に硬性補装具を必要とするもの |

| 別表第二第12級6号 | 時々硬性補装具を必要とするもの 又は 習慣性脱臼 |

手指の機能障害

| 別表第二第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 別表第二第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| 別表第二第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 別表第二第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 別表第二第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 別表第二第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 別表第二第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

| 別表第二第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

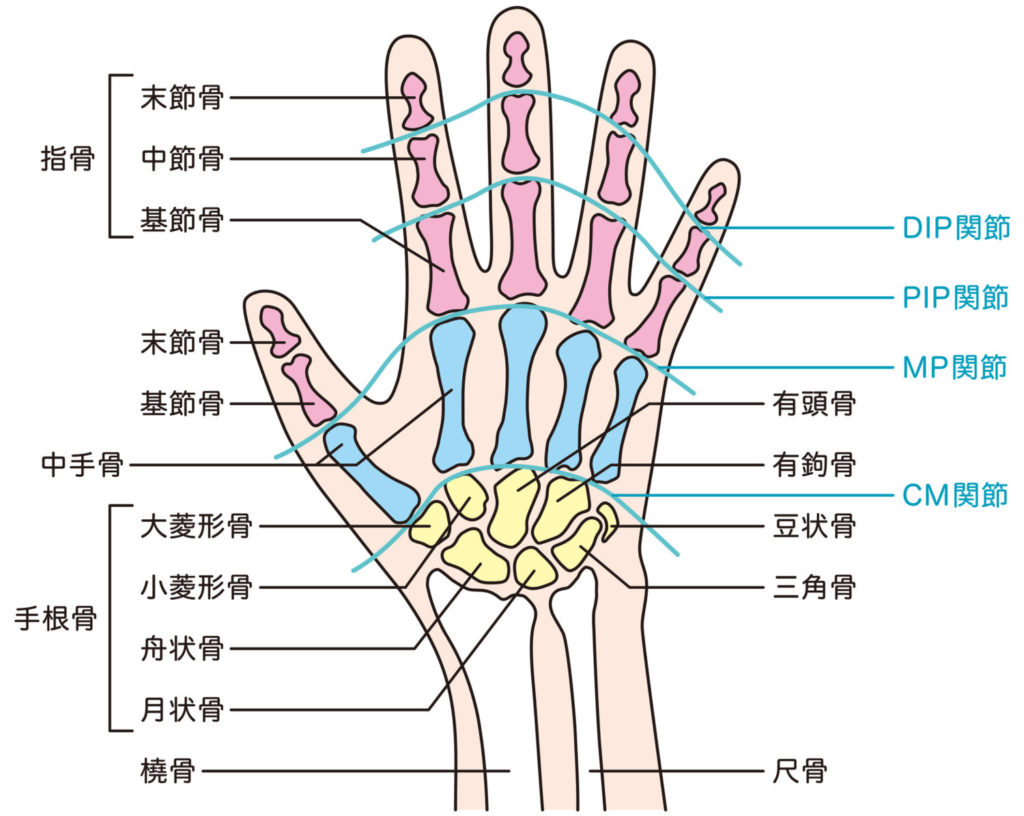

「手指の用を廃したもの」とは、おや指では中手指節関節(MP)または指節間関節(IP)、他の四本の指では、中手指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものを指します。著しい運動障害を残すものとは、患側の関節可動域が健側の1/2以下になったものをいいます。

おや指では、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下になったものも「著しい運動障害を残すもの」として取り扱われます。

手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。

このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定されます。

感覚の完全脱失とは表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節(DIP)が強直したものをいいます。また、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるものもこれに該当します。

下肢の障害

下肢の機能障害

| 別表第二第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

| 別表第二第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 別表第二第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 別表第二第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 別表第二第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 別表第二第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節・ひざ関節・足関節のすべてが完全強直またはこれに近い状態になったものをいいます。なお、この状態に、さらに足指の欠損または機能障害が加わっているものも下肢の用を全廃したものとして取り扱われます。

下肢の3大関節(股+膝+足首)についていう「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、あるいは人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

別表第二第10級11号に規定されている「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、著しい機能障害と呼ばれますが、これは患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの、または人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下には制限されていないものをいいます。

別表第二第12級7号に規定されている「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」とは、単なる機能障害と呼ばれますが、これは患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたものをいいます。

運動制限以外に関節機能障害として取り扱われるものの一つが、動揺関節です。下肢の動揺関節については、他動的と自動的とを問わず、つぎの基準で等級を認定します。

常に硬性補装具を必要とするものは、「用を廃したもの」として取り扱われます。

時々硬性補装具を必要とするものは、「著しい機能障害」として取り扱われます。

重激な労働などの際以外には硬性補装具を必要としないもの、下肢の習慣性脱臼および弾発ひざは、「単なる機能障害」として取り扱われます。

動揺関節における検査法にはストレスエックス線撮影法などの画像検査や、前方引出しテスト、後方引出しテスト、ラックマンテスト等の徒手的検査などがあります。

足指の機能障害

| 別表第二第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 別表第二第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 別表第二第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 別表第二第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

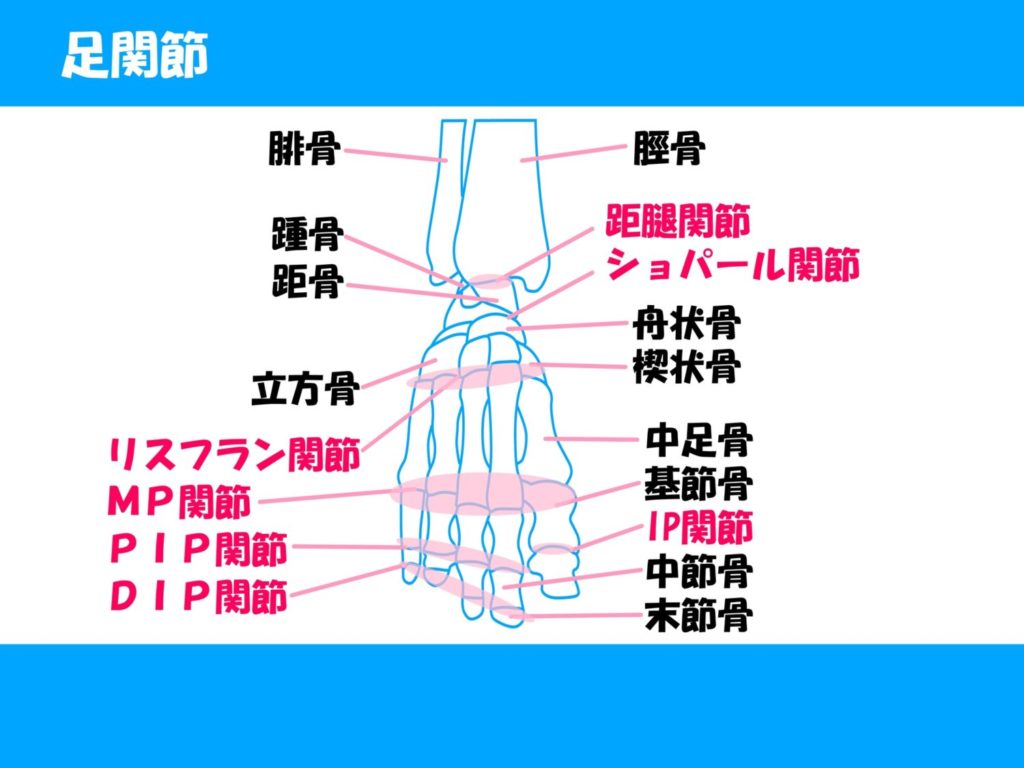

「足指の用を廃したもの」とは、第1指(親指)では中足指節関節(MTP(↓イラストではMPと表記))か指節間関節(IP)に、第2指~第5指では中足指節関節(MTP)か近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残す場合です。ここでいう「著しい運動障害」とは、患側の運動可動域が健側の1/2以下になったものをいいます。

上肢の変形障害

| 別表第二第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 別表第二第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |

| 別表第二第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

別表第二第7級9号にある「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残す場合、または、前腕骨の両方、すなわち橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残す場合であって、常に硬性補装具を必要とするものがこれに該当します。

別表第二第8級8号の「1上肢に偽関節を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので前述の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のもの、橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので前述の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のもの、そして、橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするものがこれに該当します。

一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「偽関節」といいますが、認定基準上は、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」と表現し、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとされています。

ゆ合不全の判定にあたっては、できるだけ複数の方向から撮影したエックス線写真を取り付ける必要があります。これは、ゆ合不全の場合、エックス線写真を撮る方向によっては、骨折面が影になってしまい、ゆ合不全があっても骨ゆ合しているように見えることがあるからです。

別表第二第12級8号の「長管骨に変形を残すもの」には、認定基準上、六つの基準が定められています。

なお、同一の長管骨に複数の変形障害を残す場合でも、第12級8号となります。

「長管骨に変形を残すもの」の1つ目は、上腕骨に変形を残すもの、または、橈骨および尺骨の両方に変形を残すもので、その変形が外部から見てもわかる程度以上のものです。

具体的には、15度以上屈曲して不正ゆ合したものがこれに該当します。また、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形でも、その程度が著しく、外部から見てもわかる場合は、別表第二第12級8号として認定をうけることができます。

しかし、長管骨の骨折部が正しい方向にゆ合している場合には、たとえその部位に骨肥厚があったとしても、長管骨の変形とは認められません。

「長管骨に変形を残すもの」の2つ目は、上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すものです。

「長管骨に変形を残すもの」の3つ目は、橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので硬性補装具を必要としないものです。

硬性補装具を必要としないものの例としては、カパンジー法により尺骨の一部を切離した場合があります。カパンジー法とは、尺骨の一部を切離し、遠位端の尺骨を橈骨に固定したり、切離した骨を遠位端の尺骨および橈骨に固定する手術方法です。この手術は、ゆ合不全が骨幹部または骨幹端部に生じていても前腕の保持機能にはほとんど影響を与えず、硬性補装具も通常必要としないことから、長管骨の変形障害として評価されます。

「長管骨に変形を残すもの」の4つ目は、上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したものです。

この場合、骨端部の欠損は一部でなく、そのほとんどが欠損した場合が該当します。なお、回内・回外を改善するために尺骨の遠位端を切除する手術法としてダラー法がありますが、これも骨端部のほとんどを欠損したものに該当します。

「長管骨に変形を残すもの」の5つ目は、上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または、橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したものです。

「長管骨に変形を残すもの」の6つ目は、上腕骨が50度以上の外旋または内旋変形でゆ合しているものです。

50度以上回旋変形ゆ合していることは、「外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと」および「エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること」によって認定されます。

下肢の変形障害

| 別表第二第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 別表第二第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |

| 別表第二第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

別表第二第7級10号の「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、大腿骨の骨幹部等、脛骨および腓骨の骨幹部等、または脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものがこれに該当します。

別表第二第8級9号の「1下肢に偽関節を残すもの」とは、大腿骨の骨幹部等、脛骨の骨幹部等、または脛骨および腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものの、「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のものがこれに該当します。

別表第二第12級8号の「長管骨に変形を残すもの」としては、5つの基準が定められています。

1つ目は大腿骨または脛骨に変形を残すものであって、その程度が外部から見てわかる程度以上のものです。具体的には、15度以上屈曲して不正ゆ合したものがこれに該当します。なお、腓骨のみに変形を残すものであっても、その程度が著しく、明らかに外部から想見できる程度のものであれば「長管骨に変形を残すもの」として取り扱われます。

2つ目は、大腿骨または脛骨の骨端部にゆ合不全を残すものについても、「長管骨に変形を残すもの」として取り扱われます。

また、腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものについても、「長管骨に変形を残すもの」として取り扱われます。

3つ目は、大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したものです。

4つ目は、大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したものです。

5つ目は、大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合しているものです。

この場合、回旋変形ゆ合していることについては、エックス線写真等により明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められることを前提として、外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないことを確認することによって判定がなされます。

短縮傷害

下肢

| 別表第二第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

| 別表第二第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 別表第二第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを測定し、健側と比較して、短縮した長さを算出します。

この他に、下肢長の測定を行う方法としては、エックス線写真を使用する方法があります。これには、通常のフィルムを貼り合わせる方法と、必要な長さに応じて調節し下肢全体を1枚のフィルムに収めることのできるロールフィルムを使用する方法があります。下肢長に疑問があるときは、このような画像検査資料を取り付けることにより適切な認定を行う必要があります。

1下肢を5cm以上短縮したものは別表第二第8級5号、3cm以上短縮したものは別表第二第10級8号、1cm以上短縮したものは別表第二第13級8号に該当します。

過成長

また、短縮障害とは異なりますが、小児の骨折などでは、骨折を契機として逆に成長が促進され、骨折した側が健側と比較して長くなってしまう、いわゆる過成長とよばれる障害が起こることがあります。

過成長については、短縮の場合に準じ、健側と比較した長さの程度によってそれぞれ別表第二第8級相当、別表第二第10級相当、別表第二第13級相当とします。ただし、成長期であることから、認定時期については注意が必要です。

後遺障害認定申請時の着目点(弁護士の発想)

認定実務がそれでいいのかという点は置くとして、実際問題、症状固定時に何らかの症状が残っていれば必ずそれに対応する後遺障害が認定されるわけではありません。

たとえば神経症状でいえば、12級と14級があり、認定区分上の差異は神経症状が「頑固」かそうでないかですが、自覚症状として「頑固」だと感じるからだ12級が認定される!というわけでは全くないですし、痛みが残ったとして14級すら認定がないケースもあります。

また、可動域制限で言えば、受傷後にどこかの関節に動きにくさが残ったとしても、原則として参照されるのは自動値ではなく他動値になりますし、骨折態様や症状固定時の骨の状態等から判断して、診断書記載の可動域制限が起こるほどの骨折だったのかという点が重視されます。

対策については事案によりますとしか言いようがありませんが、共通して言えそうなことを以下で少しまとめてみました。

他覚所見による裏付けを取りましょう。

骨折があると主張したところで、受傷後の画像所見で確認できなければ打撲捻挫扱いになり、認定がでたとしても(疼痛等残存すれば)神経症状14級が関の山でしょう。

受傷直後~症状固定までの定期的なX線撮影や、確認しにくい骨折ならCT撮影やMRI検査を検討しなければいけません。

腱板損傷や半月板損傷等の軟部組織損傷を疑うなら、MRI検査を積極的に検討すべきでしょう。

基本は症状固定日の状態をみます。

自賠責保険での審査は、基本的には症状固定時に作成する後遺障害診断書の記載を基に行われます。

なので、そこに記載のない自覚症状はないものとして取り扱われますし、そこで記載された関節可動域が評価の対象になります。

後遺障害診断書上の記載内容のチェックは非常に重要な作業です。

また、提出する画像についても、症状固定時周辺で撮影したものを出していく必要があります。

他方で、治療期間中に治癒した、あるいはなかった症状を症状固定時に医師に伝えて後遺障害診断書に書かせたのではないかと疑われると、当然ですが因果関係が争われます。

※例えば、これは裁判事例ですけども、治療中に測定された可動域よりも症状固定時に測定された可動域の方が著しく低下している場合に、自賠責が機能制限12級6号を認定したにも関わらず後遺障害の残存を否定した裁判例として、鹿児島地裁令和5年2月8日判決(令和3年(ワ)第367号(本訴)、第472号(反訴))。

症状については、一般的には受傷後が一番ひどく、徐々に軽快していって、それでも治癒しない場合に症状固定、という経過をたどります。

交通事故発生後に加害者付任意保険会社や自車に付保した人身傷害保険が治療費等の支払を対応する場合、月に1度のペースで医師が経過診断書を作成し、治療費を支払う保険会社に情報提供がなされますし、それらの資料は後遺障害申請時に自賠責も参照するのが通常ですから、因果関係がないと判断されてしまいがちです。

ですので、症状については診察のたびに正確なところを伝えてカルテ等に残してもらうのが重要ですし、事後的に対策をとるなら、自賠責保険に提出する前に後遺障害診断書の追記・訂正をお願いするか、提出後なら経過診断書やカルテ取りつけてを検討し、「診断書には載ってなかったが確かに症状を訴えていたのだ」と示唆する記載を見つけて立証していく方法等があります。

骨折の評価について

着目すべきは、受傷した骨折はどのようなもので、最終的にはどうなったのか、という点です。

例えば肘の関節が動きにくいとして、骨折部位が肘関節に近いとか、骨折が関節面まで及んでいるケースで、症状固定時周辺の画像所見で骨折部に不整癒合(端的に言えば凸凹)が残存していれば、12級以上の機能障害として認定される可能性が高まる印象ですし、機能制限がなくても神経症状があれば12級の認定可能性が高まります。

長管骨の関節面にある関節軟骨は硝子軟骨で形成されますが、関節軟骨の部分損傷では損傷部分の欠損が修復されることはほとんどありませんし、全層損傷の場合に欠損部を埋める繊維軟骨ももともとあった硝子軟骨に比べて荷重に耐える機能が劣りますから、運動障害や疼痛の原因になると言われており(標準整形外科学第15版(医学書院)、68~70頁)、そのことも影響しているのかもしれません。

ですので、例えば上腕骨の骨幹部(中央付近)に骨折をした場合に肘関節や手首が動かなくなったと言っても、膝関節や手首の関節の運動を司る末梢神経損傷が立証できない限りは基本的には厳しい戦いになるでしょう。逆に言えば、事故後早期にそういう問題意識を弁護士が把握できれば、早い段階で医師に相談して、裏付けになる検査について協力していただけるかもしれません。

骨折の程度に関していえば、例えば完全骨折なのか、亀裂骨折等の不全骨折なのか、皮下骨折なのか解放骨折(複雑骨折とも)によってもアピールの度合いは異なってくるでしょう。

画像所見としては基本的にはX線ですが、細かい部分を描出するのであればCT画像が有用です。靱帯や半月板等の軟部組織損傷を原因として疑うなら、MRI検査も検討すべきでしょう。

骨折の治療の場合、X線撮影は経時的に複数回行われることが多いですが、CT画像が撮影されない場合もありますし、受傷後初期に撮影されても症状固定時期に再度撮影されないことが多い印象です。お医者様の仕事はあくまで症状の改善・治療ですから、後々の後遺障害認定のために必要な検査については(仕方のないことですが)普段意識なさってない先生が多くいらっしゃいます。

そのような場合、弁護士からお医者様にコンタクトを取ることで協力を取りつけることができるかもしれません。他方、弁護士嫌いのお医者様もいますので(医師面談にお伺いすると、部屋に入った瞬間なんとなく雰囲気がわかります。)、患者様ご自身で説得なさるのが適切なケースもあります。あまり無理にお願いをすると関係性が悪化してその後の協力を得られなくなる可能性もありますから、この辺の塩梅は被害者の方と弁護士で協議しながら方針を決めていくのがいいでしょう。症状固定時にCT撮影等の詳細な検査の協力が得られなかった場合は、ひとまずその時点の材料で一度目の自賠責への等級申請を行い、納得できない結果だった場合に異議申立をする段階で再度検討するなど、方法はあります。

その他、機能障害の認定にあたっては、治療中にギプス等で固定して動かさない期間があったのかなかったのか、それがどの程度だったのかも影響しえます。

損害賠償金の相場、頼りになる保険

被害者の属性や事故態様、骨折の程度にもよりますから、一概に相場はいくらと言い切れないところがあります。

ですが、注意すべきポイントや着目点はあります。

→骨折事案の損害賠償金・示談金の相場についてはこちらの記事で考えをまとめてみました。

→また、骨折等受傷時に頼りになる任意保険について、こちらの記事で整理しました。

弁護士に相談を

交通事故等で骨折を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うために、骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。

弁護士

弁護士